川崎市多摩区で事業が行われている川崎3・4・4号世田谷町田線(登戸工区)の進捗状況を見てきました。

6月7日に登戸陸橋の下り線が切替えられ、旧橋が一旦使用終了となりました。今後旧橋は改修がされる予定です。このほか、登戸交差点付近についても一部交通規制が変更されています。

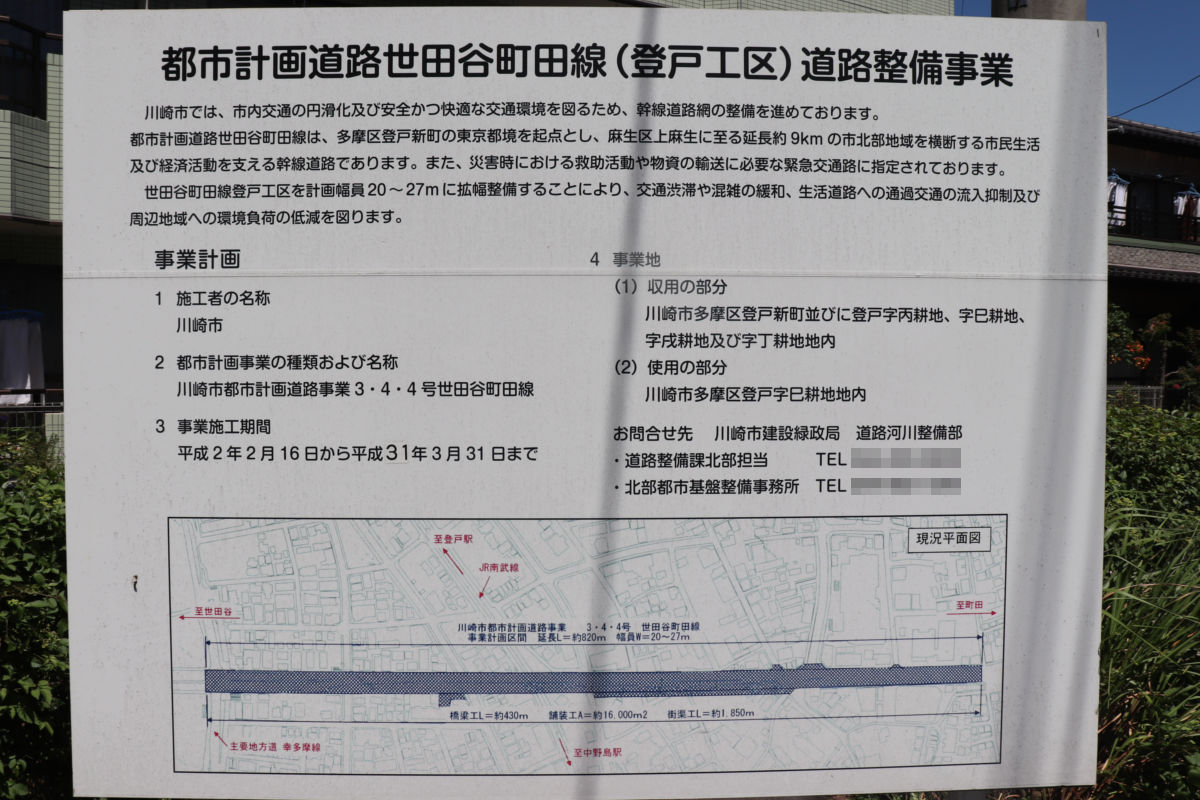

事業概要

川崎3・4・4号世田谷町田線は多摩川の多摩水道橋から町田市境に至る都市計画道路です。すべての区間で現道があり、津久井道と呼ばれています。

このうち、多摩水道橋交差点~多摩区役所付近の約820mでは、登戸工区として道路を拡げる事業を行っています。

事業認可は1990年2月16日で、施行者は川崎市です。

※この画像は2018年8月に撮影したものです。現在は事業施行期間が変更されています。

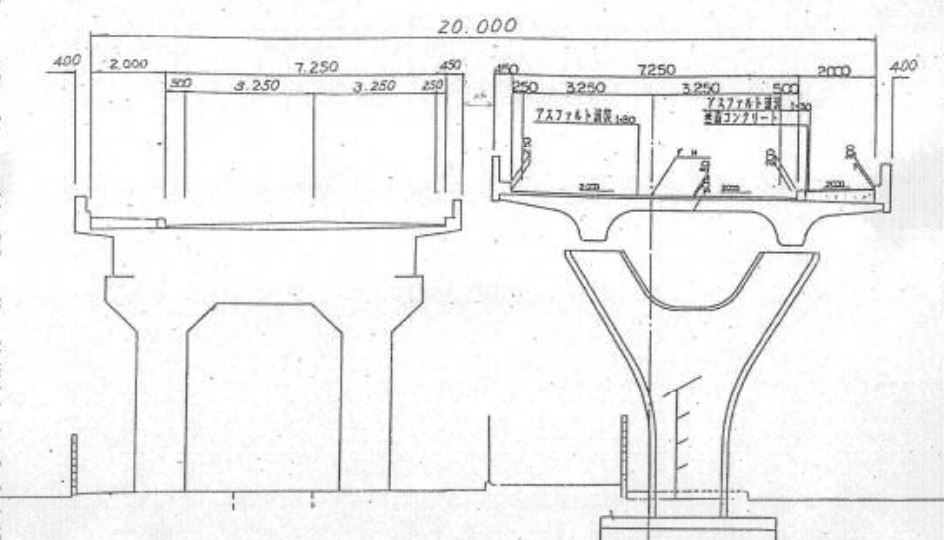

南武線などをまたぐ登戸陸橋に新しい橋を架け、4車線化します。

| 施行者 | 川崎市 |

| 延長 | 約820m |

| 幅員 | 20~27m |

| 事業施行期間 | 1990年2月16日~2028年3月31日 |

| 2023年3月31日現在 | |

この枠内の情報は随時更新されます。記事本文の情報と枠内の情報に時間的差異が生じる場合があります。

写真等

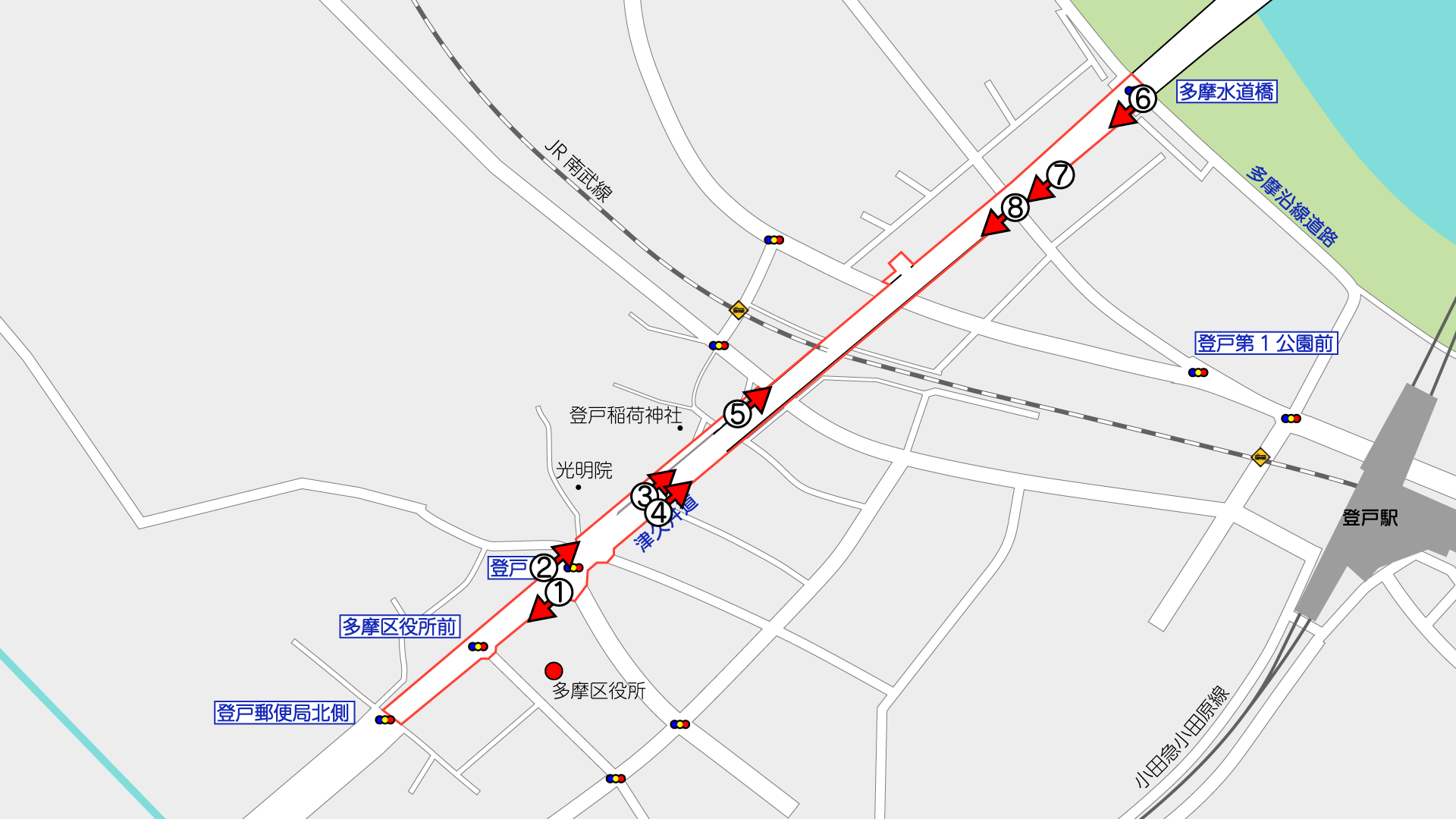

撮影位置はこの通りです。

6月7日の交通切り替えに伴い、町田方面は多摩警察署前交差点付近までの4車線化が完了しました。この切替えに伴い、途中の信号の現示が一部変更されています。

こちらが登戸陸橋方面です。4車線区間はこの登戸交差点の北側までとなり、この先の登戸陸橋区間は2車線になります。登戸陸橋を抜けた先の多摩水道橋は4車線です。

登戸交差点の信号機はセパレート式の右折信号も追加されました。世田谷町田線の青信号現示の時間が伸びているような気がします。

登戸稲荷神社方面の側道についても一方通行化されました。

この先が登戸陸橋区間です。左側が新しい橋で、右側に旧橋があります。

3月27日に上り線(左側)のみ新しい橋に切替えが行われました。その後諸整備が行われ、6月7日に下り線(右側)も切替えが実施されました。

市議会録(令和元年 第5回定例会)によると、今回工事で車線の切替えが行われた後、旧橋の表面整備と耐震対策を行う予定としています

6月12日現在、旧橋の町田側はキャスターゲートによって塞がれています。

新橋は片側にのみ歩道があり、対面側は歩行できるスペースがほぼありません。

普通に考えれば歩道がない方を歩く人なんていないとは思いますが、反対側を歩くように促す看板類を設置した方がいいんじゃないかなとは思いました。

登戸陸橋区間は対面通行となります。

旧橋ではセンターラインが黄色のはみ出し通行禁止でしたが、新橋では白色破線ではみ出し関係の規制はありません(6月12日現在)。一方で、センターには一定間隔でポストコーンが立てられており、物理的に追い越しができなくなっています。

町田方面車線は、従来通り多摩水道橋交差点を越えた場所から車線が絞られています。ただし、車線が減る地点が若干手前になっています。

切替え前もほぼ同様の車線減でしたが、ラインがほぼ消えていたため、合流の際にぶつかりそうになっている場面を何度も見かけました。今回ラインが書き直され、さらにポストコーンも追加されています。

この地点で切替えられています。

旧橋は通行止めになっていますが、こちら側はカラーコーンで塞いでいるだけで、表示板も倒れていたため、旧橋を通行する自転車や歩行者が後を絶たない状況でした。

撮影日:2022年6月12日 記載内容は執筆日または撮影時のものです。変更があった場合も追記できていない場合があります。(0440)

コメント

陸橋の車線減箇所の改良や登戸側の4車線化で狛江市側の下りの渋滞が改善した気がします。

旧橋の下り側の取付道路は、雨の際の排水がほぼ機能せず、雨量によっては下り車線の真ん中にまで及ぶ水溜まりが出来て、歩行者や自転車が車線の真ん中くらいを通らないといけないなど非常に危険でしたので、安全性は大幅に良くなったとおもいます。

耐震補強の内容次第でしょうが、全面4車線化までは長くなりそうですね。

登戸交差点を含めて向ヶ丘遊園駅側の信号現示が大きく変更されており、青信号の長さが伸びているのはかなり効果があったのではないかと思います。

旧橋の水たまりは酷かったですね。雑草も大きく張り出していたほか、路側帯もほぼ消えていた箇所もあったので、歩くときにはヒヤヒヤものでした。

橋の所から渋滞が増え、全く朝は、動きません。

早く、旧橋の工事取り掛かってくんないと、交差点が多すぎで橋に着くのに時間がかかりすぎる

川崎市役所に直接言ってください。

南武線上の橋は、架替えるようです。

—

発注者、JR東日本

2025/2/27まで

—

の看板あります。

看板は、

登戸駅周辺自転車等駐車場第6施設

の方です。

情報ありがとうございます。

上部桁製作までの工事は川崎市発注で行われていたので、その後の架設は協定によりJR発注で行われるのではないかと思います。