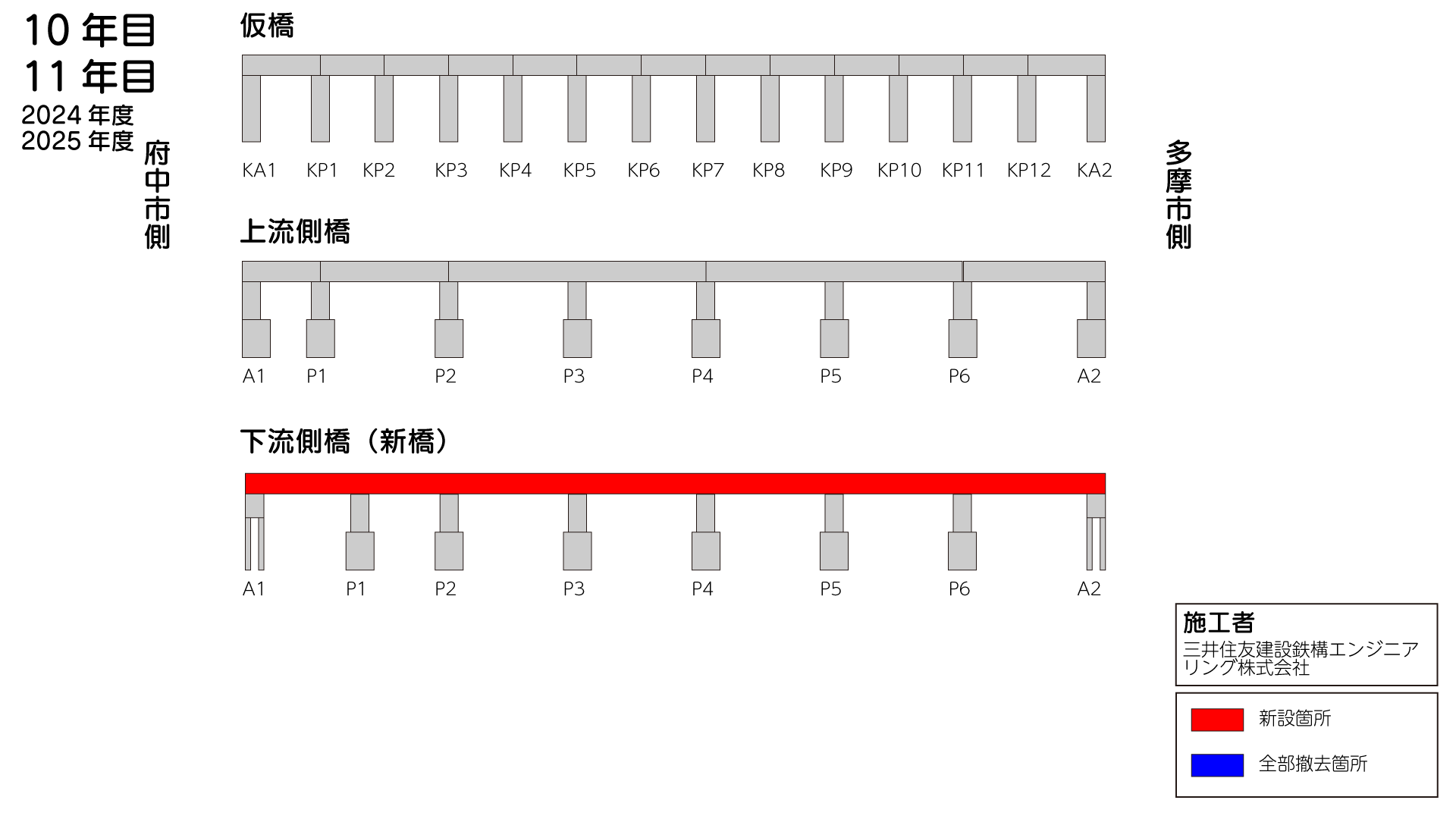

多摩市と府中市の間を流れる多摩川に架かる関戸橋では、橋の架け替え事業が行われています。11月から10年目の渇水期工事が終わり、新しい橋の桁架設が行われました。

現在の工事は、現場では2年連続で施工させる計画ですが、出水期となったため堤外の作業は行われていないようです。

事業概要

多摩川にかかる関戸橋では橋の架け替え工事が行われています。

下流側橋(旧橋)

関戸橋は多摩川中流部に架かる橋です。通称道路名として鎌倉街道が設定されており、東京都が管理する都道です。

橋は多摩市方面に向かう下流側橋(旧橋)と、府中市方面に向かう上流側橋の2橋がセットになっています。

架け替えの経緯

下流側橋(旧橋)は1937年に架けられた初代の橋で、当初は2車線歩道なしで供用されていました。橋が架けられるまではは「関戸の渡し」という渡し船で行き来していました。その後、周辺の市街化などに伴い、1971年に上流側橋が架けられ、上下線が分離したほか歩道も設置されました。

しかし、下流側橋(旧橋)は架橋から80年以上が経過し老朽化していたことや、耐震対策が未了であったこと、設計車両荷重が大正15年の「内務省土木局の道路構造に関する細則」に準拠していて現行基準を満たしていなかったこと、歩行者通行空間が存在しなかったことなどから、架け替えられることになりました。

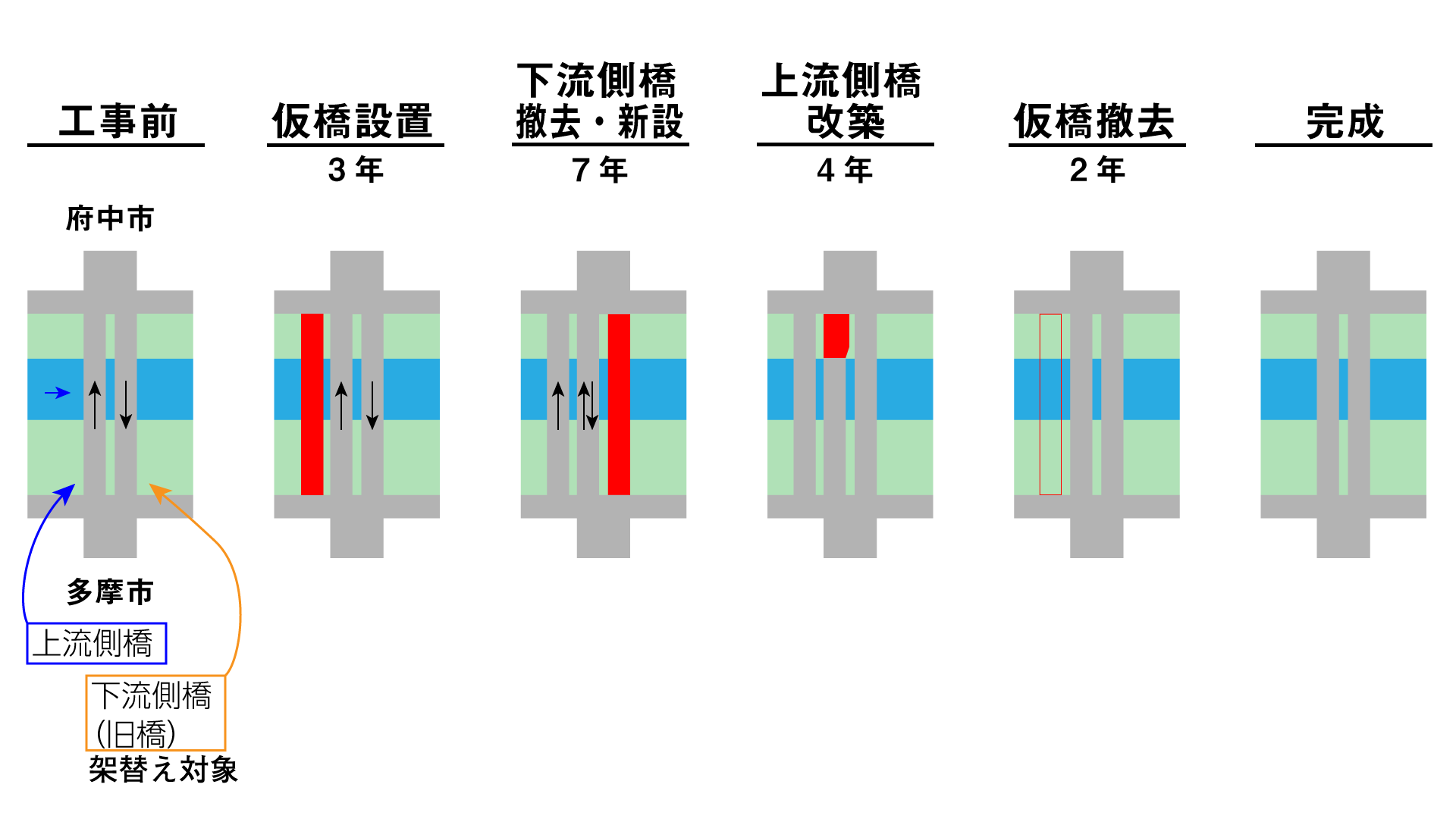

架け替えの順序

工事では上流側橋の上流側に仮橋を設置し、交通を切り替えながら架け替えます。仮橋を用いた架け替えは多摩川中流部では初めてとなります。また、併せて上流側橋の改築を行います。

橋の設置や解体工事は多摩川の渇水期となる冬季のみ行われ、工事完了までには16年掛かる予定です。

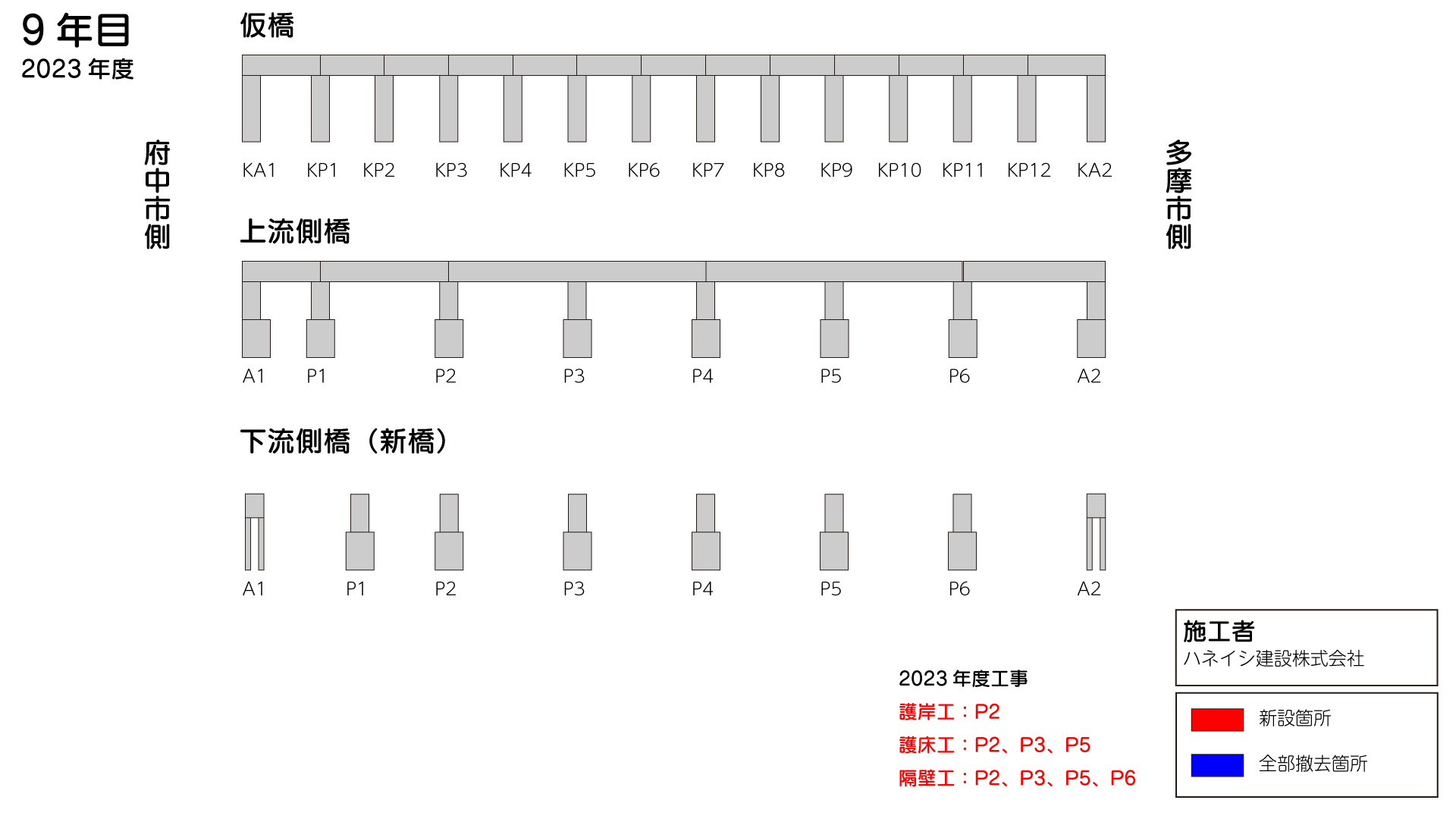

これまでの経過

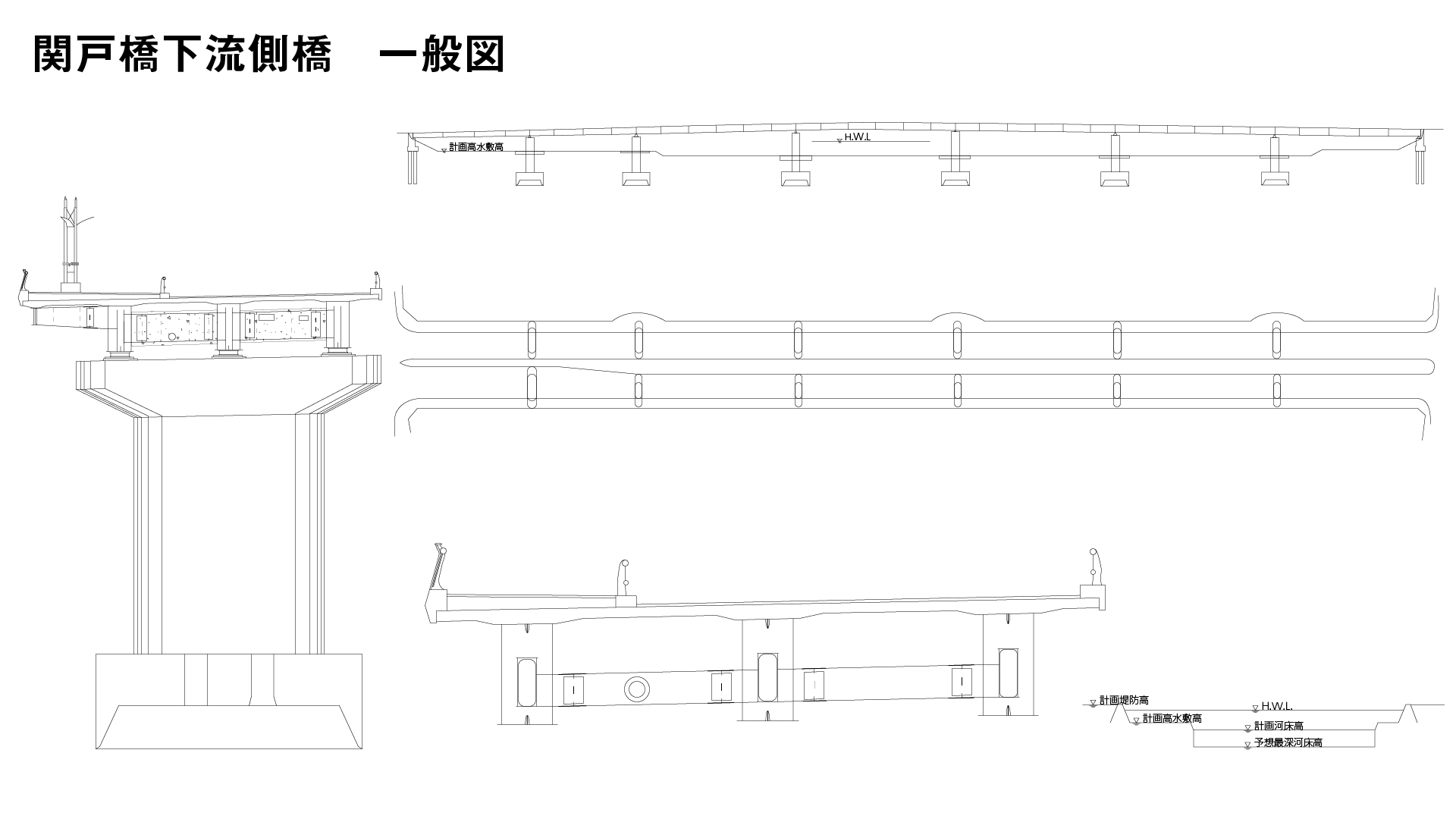

新下流側橋の緒元

上部の意匠部が設計変更されているようですのでご注意ください。

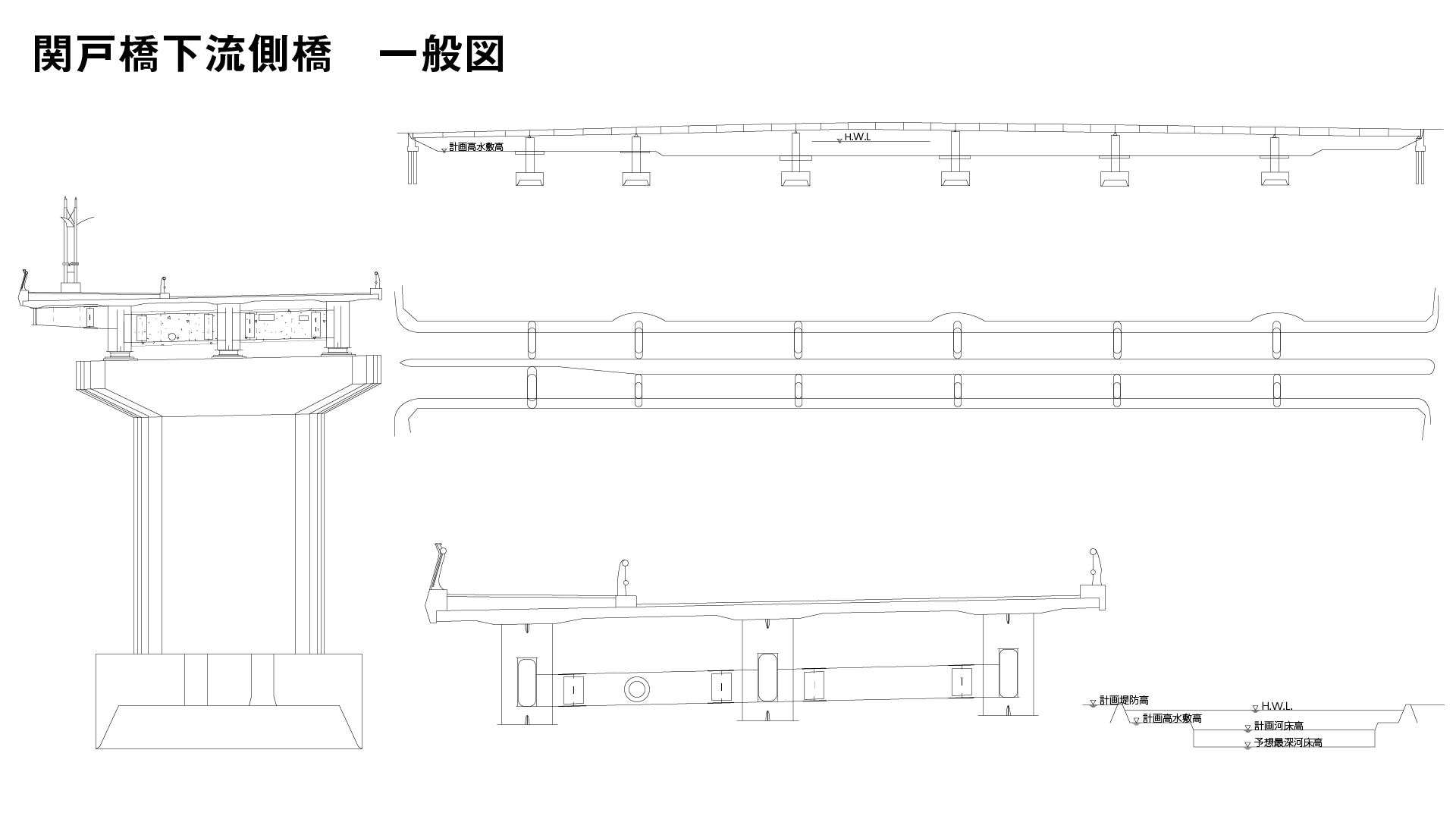

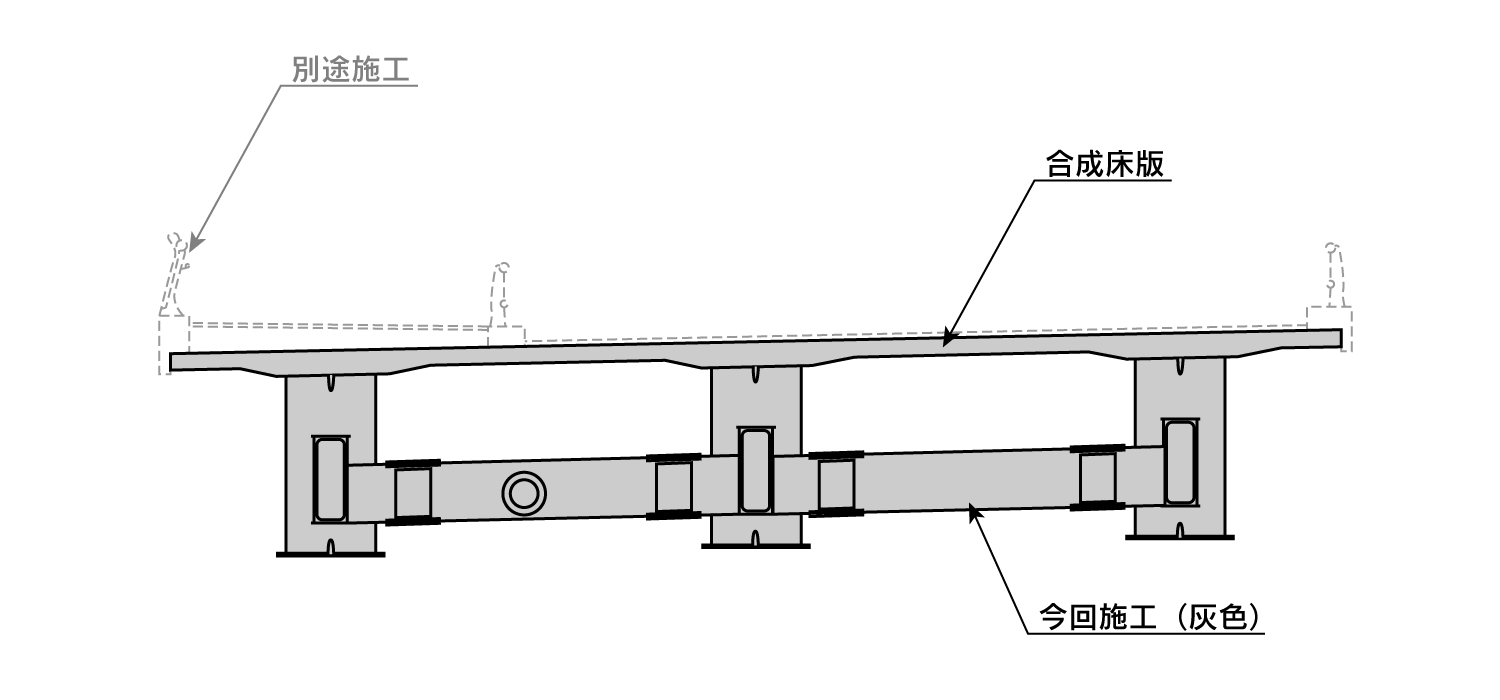

上部工 :鋼7径間連続合成細幅箱桁橋

下部工 :逆T式橋台・小判型張出橋脚

全幅員 :16.000m

有効幅員:15.000m(歩道4.500m、車道10.500m)

支間長 :44.000m+40.000m+4@60.000m+54.400m

道路橋示方書・同解説Ⅰ~Ⅴ平成29年

最近の発注状況

| 工事 | |||

|---|---|---|---|

| 発注年度 | 工事名称 | 受注者 | 当初契約額(税込) |

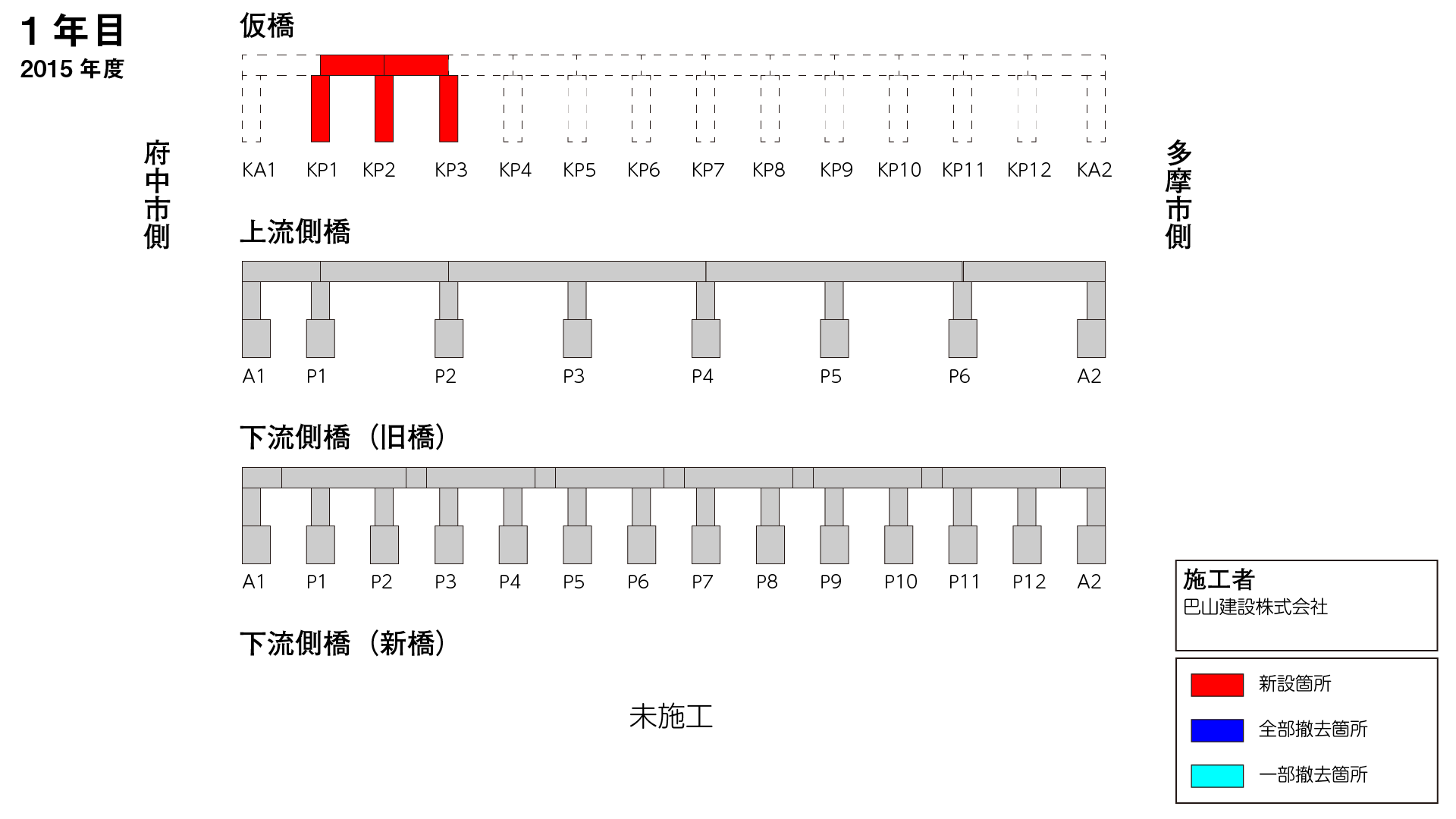

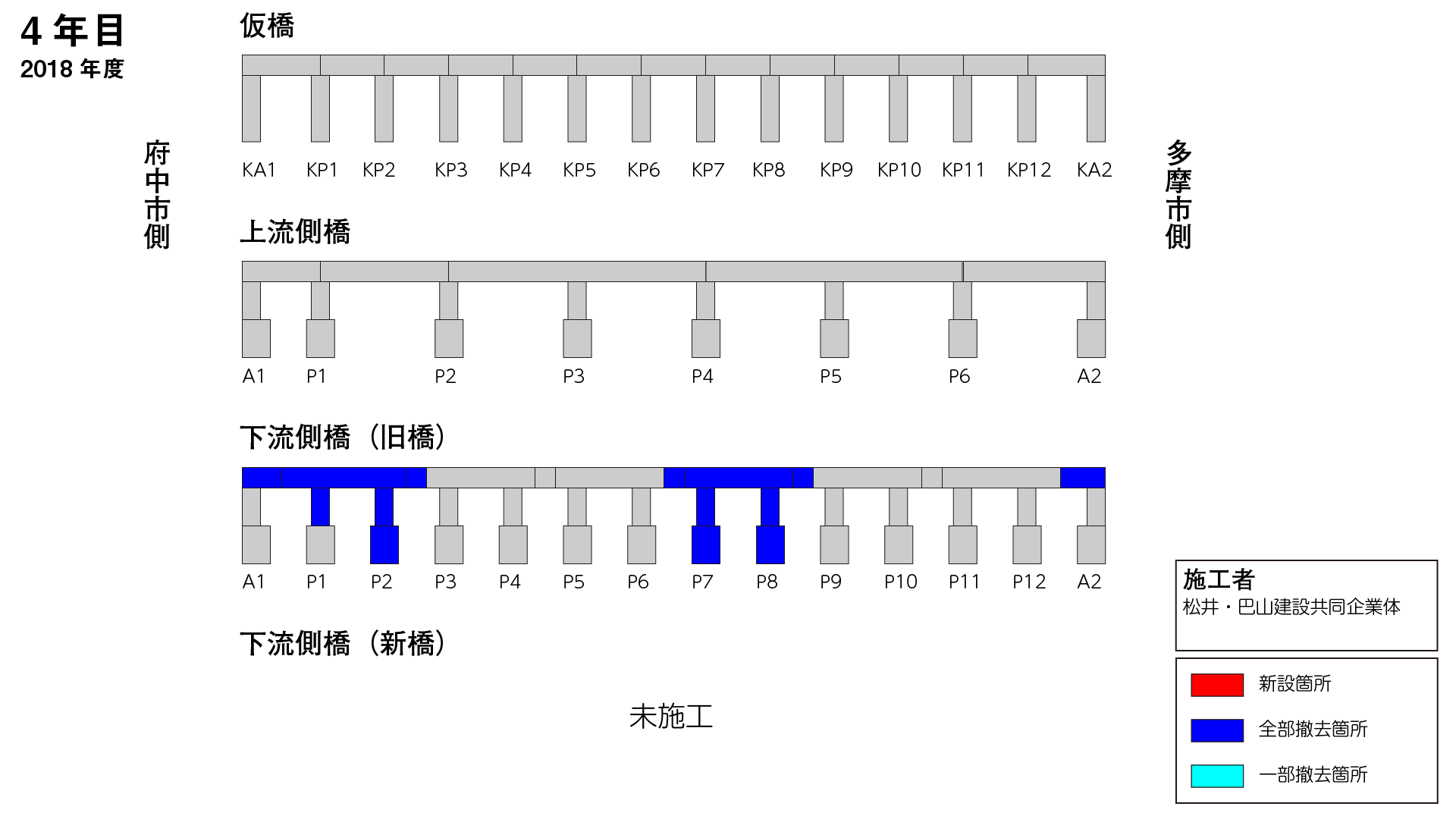

| 2015年度 | 関戸橋仮橋設置工事(27南東-関戸橋) | 巴山建設株式会社 | 情報未収集 |

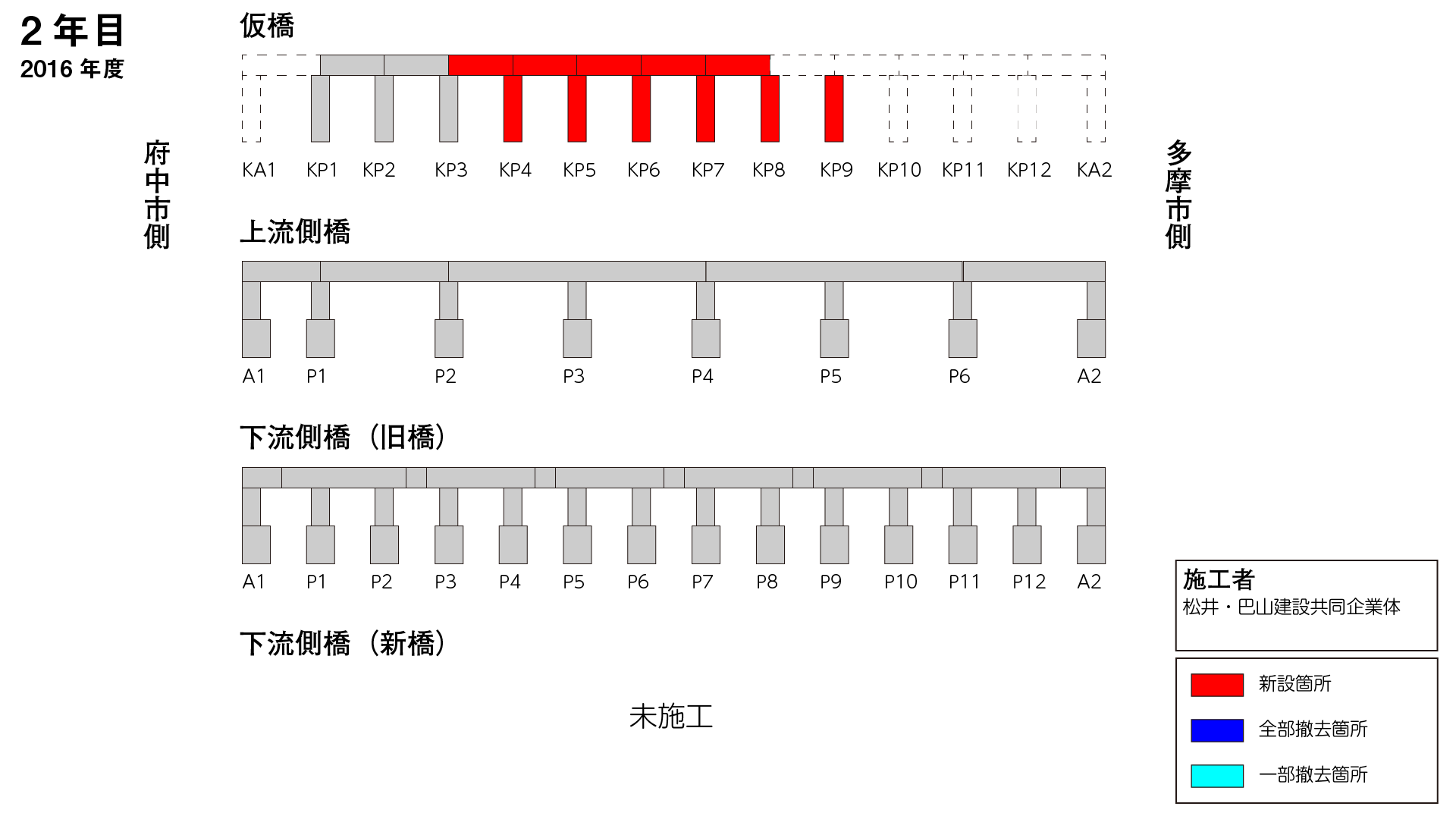

| 2016年度 | 関戸橋仮橋設置工事(28南東-関戸橋) | 巴山建設株式会社 | 情報未収集 |

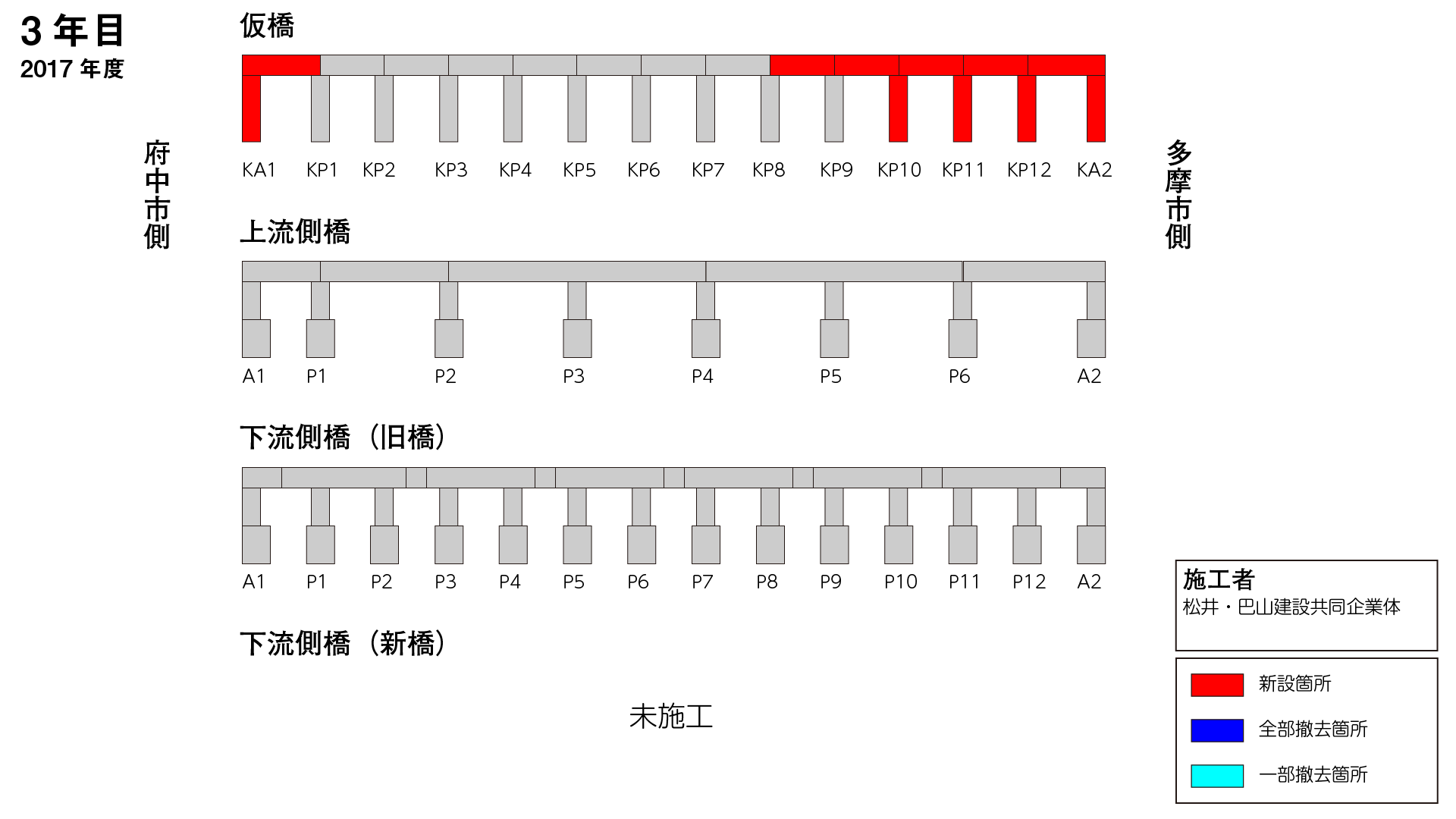

| 2017年度 | 関戸橋仮橋設置工事(29南東-関戸橋) | 松井・巴山建設共同企業体 | 情報未収集 |

| 2017年度 | 関戸橋架け替えに伴う仮橋舗装工事及び取付道路改修工事(29南東-関戸橋) | 木本建興株式会社 | 情報未収集 |

| 2017年度 | 関戸橋架け替えに伴う擁壁設置工事(29南東-関戸橋) | 有限会社藤篠 | 情報未収集 |

| 2018年度 | 関戸橋整備工事に伴う取り付け道路改修工事及び排水管設置工事(30北南-関戸橋) | 木本建興株式会社 | 情報未収集 |

| 2018年度 | 関戸橋架け替えに伴う照明設置工事(30南東-関戸橋) | デジタル産業株式会社 | 情報未収集 |

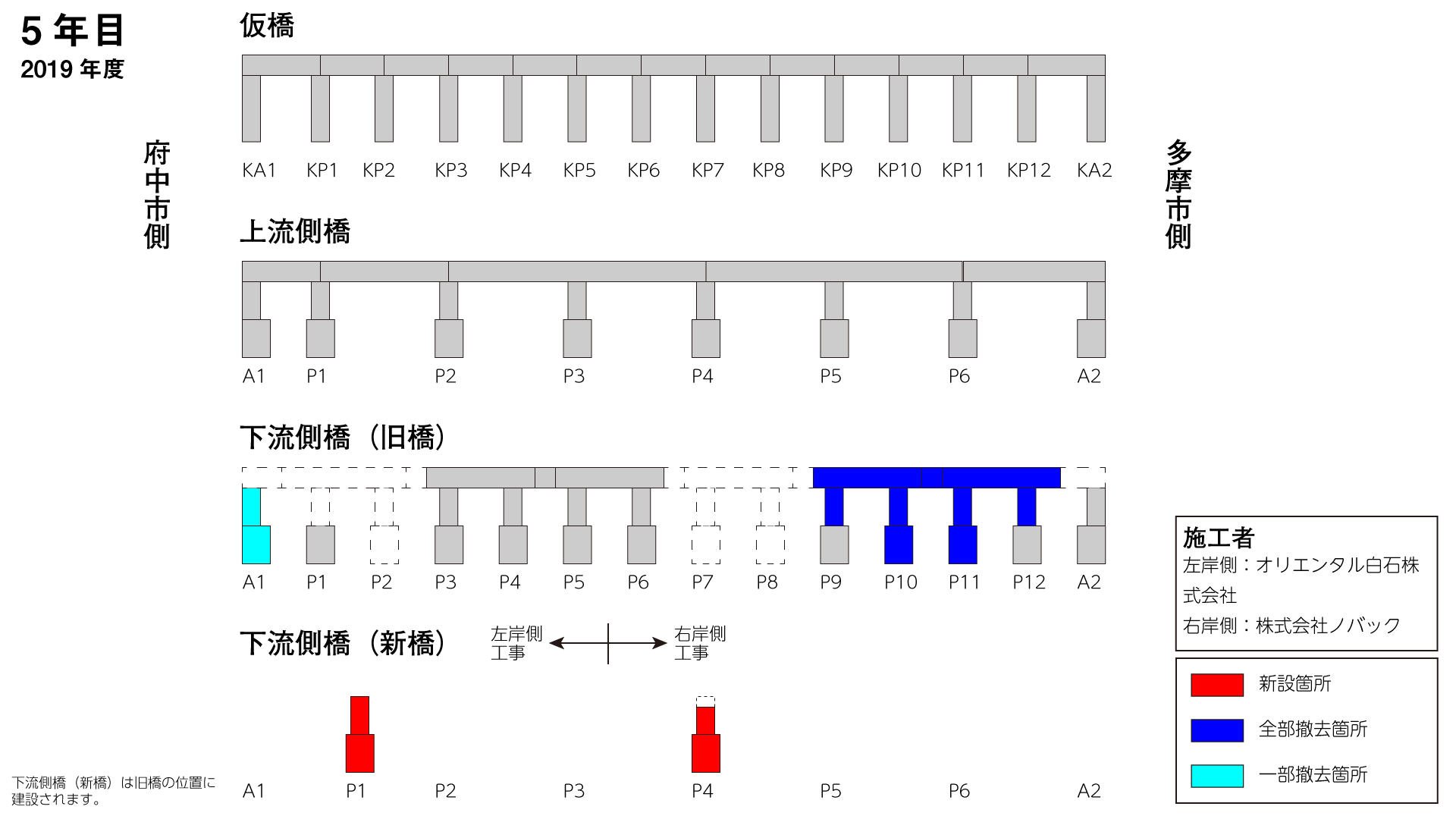

| 2019年度 | 旧橋撤去工事及び下部工事(左岸側)(北南-関戸橋その2) | オリエンタル白石株式会社 | 情報未収集 |

| 2019年度 | 旧橋撤去工事及び下部工事(右岸側)(北南-関戸橋その3) | 株式会社ノバック | 情報未収集 |

| 2019年度 | 関戸橋仮橋補修工事(31南東-関戸橋) | 株式会社ノバック | 情報未収集 |

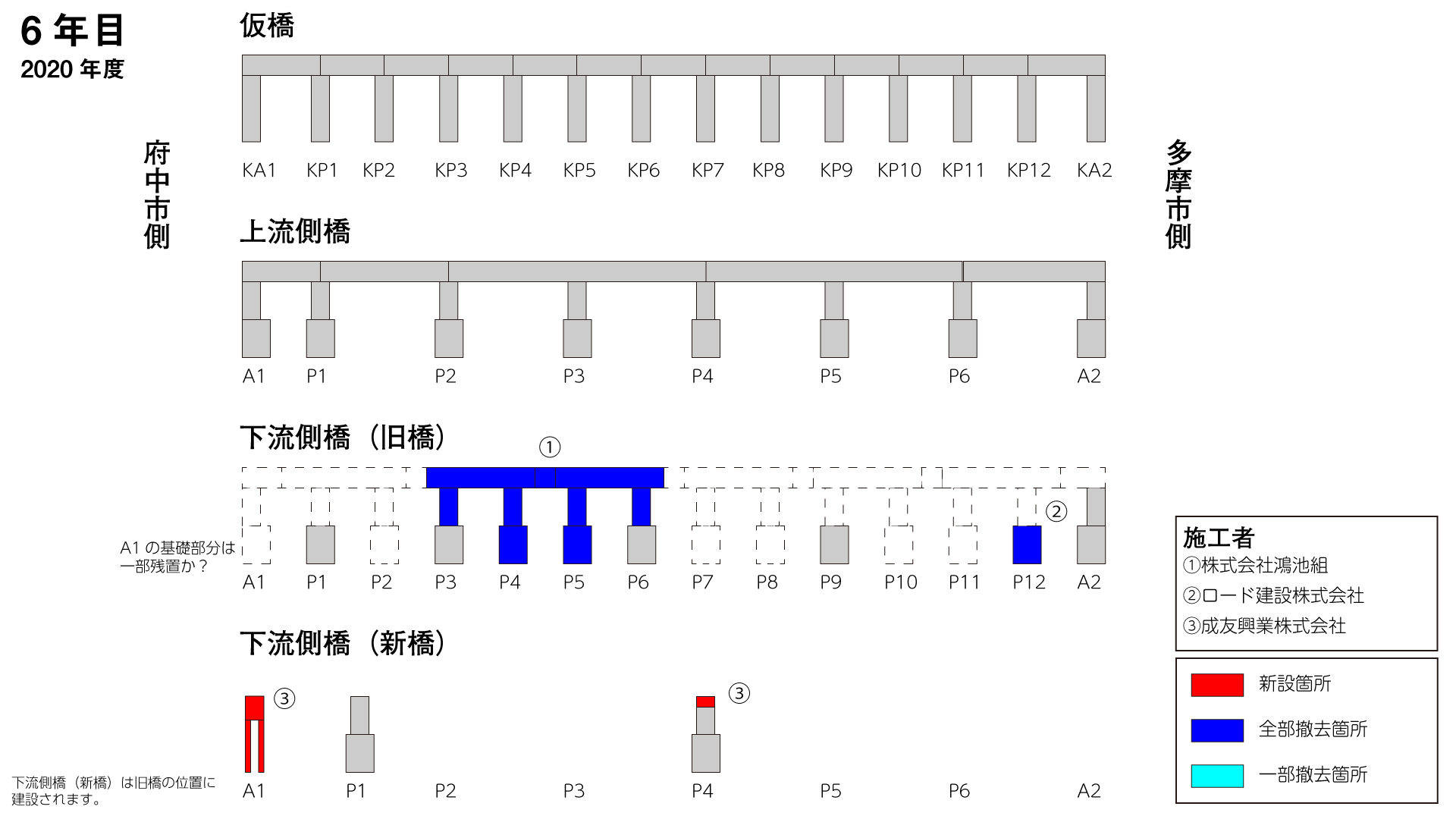

| 2020年度 | 旧橋撤去工事(北南-関戸橋の4) | 株式会社鴻池組 | 情報未収集 |

| 2020年度 | 仮締切撤去工事及び下部工事(北南-関戸橋の5) | 成友興業株式会社 | 情報未収集 |

| 2020年度 | 旧橋撤去工事(北南-関戸橋の6) | ロード建設株式会社 | 情報未収集 |

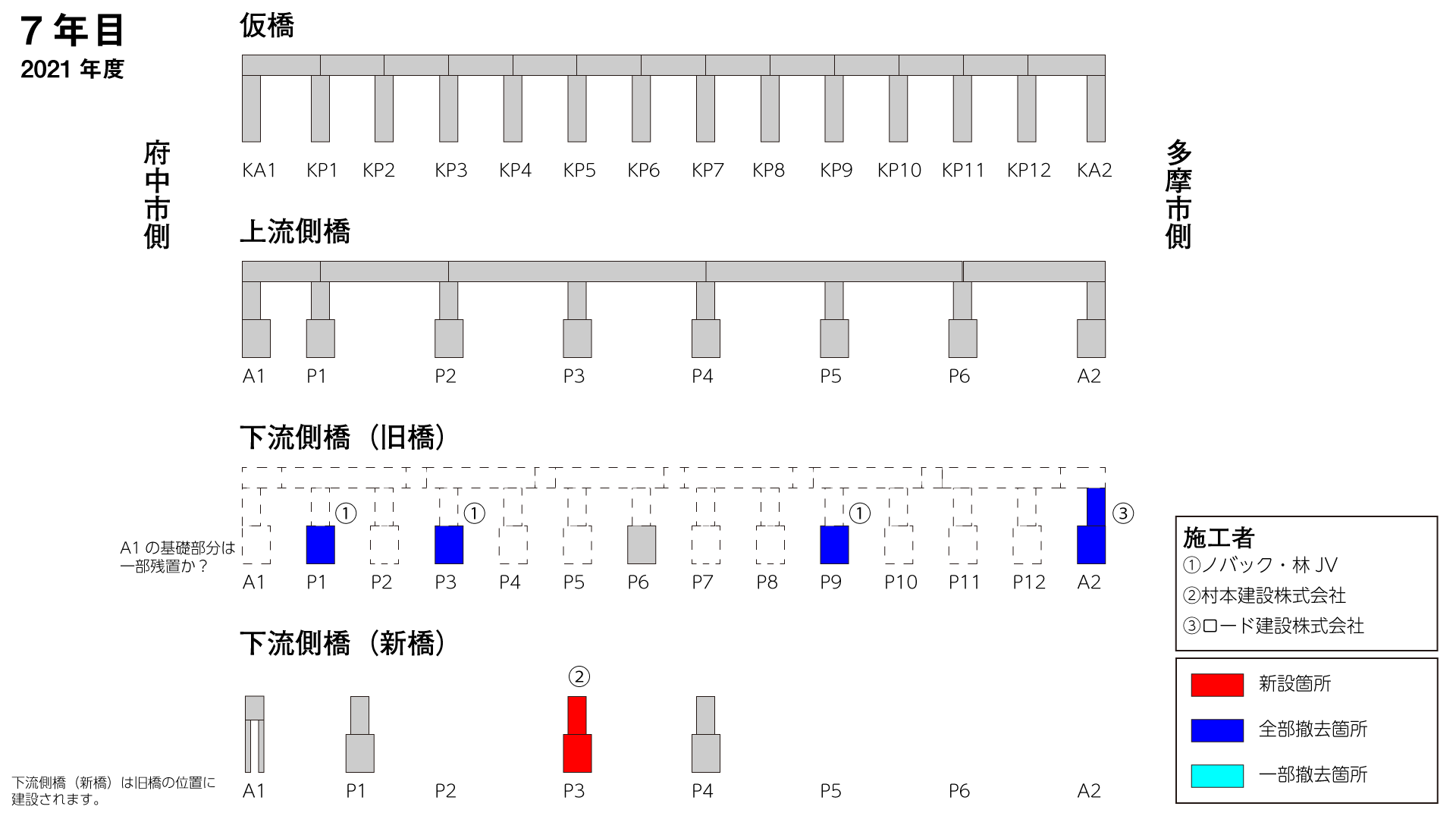

| 2021年度 | 旧橋撤去工事(3南東-関戸橋の7) | ノバック・林建設共同企業体 | 情報未収集 |

| 2021年度 | 下流橋下部工事(3南東-関戸橋の8) | 村本建設株式会社 | 情報未収集 |

| 2021年度 | 旧橋撤去工事(3南東-関戸橋の9) | ロード建設株式会社 | 情報未収集 |

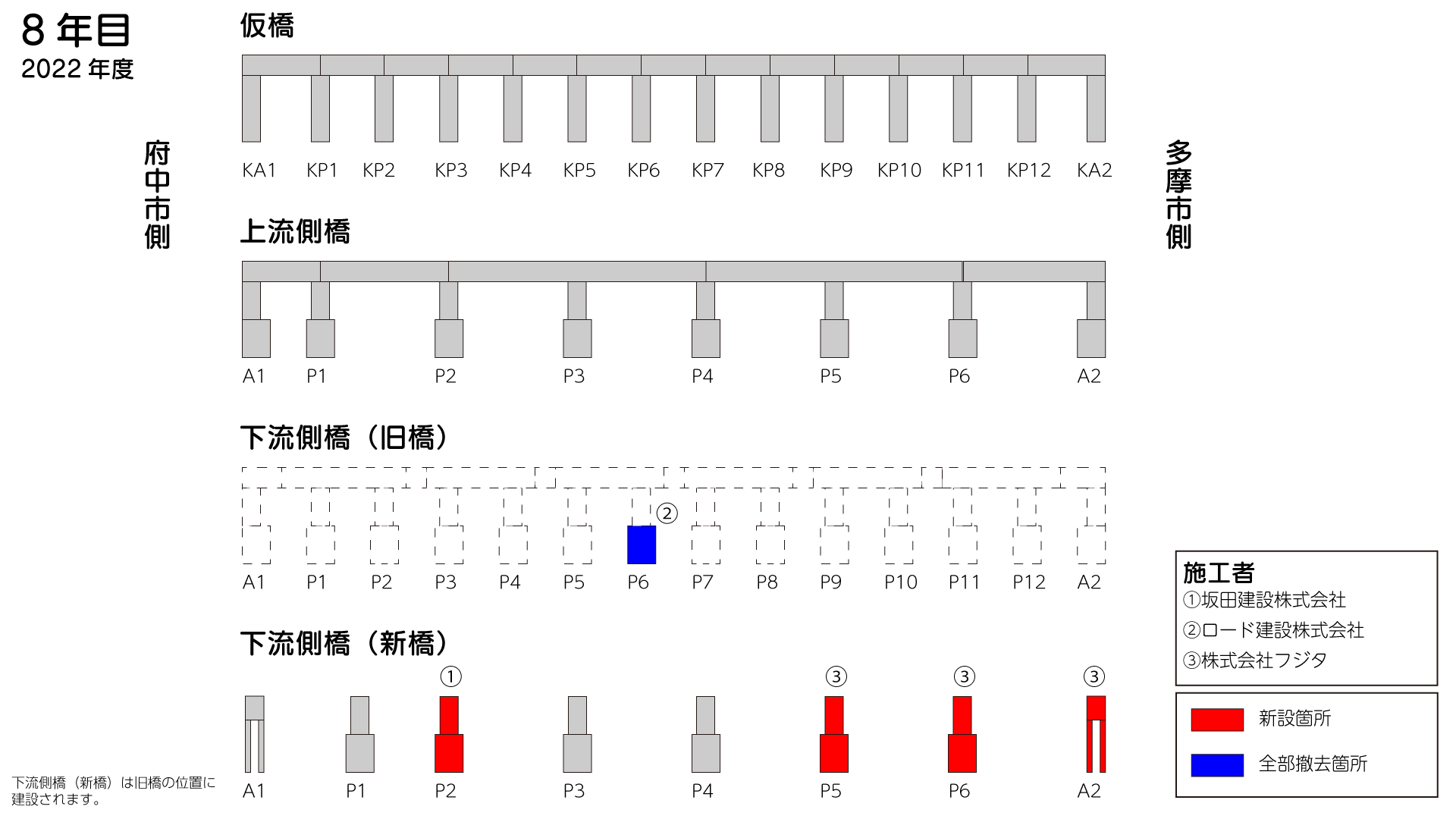

| 2022年度 | 下流橋下部工事(4南東-関戸橋の10) | 坂田建設株式会社 | 情報未収集 |

| 2022年度 | 旧橋撤去工事(4南東-関戸橋の11) | ロード建設株式会社 | 情報未収集 |

| 2022年度 | 下流橋下部工事(4南東-関戸橋の12) | 株式会社フジタ | 情報未収集 |

| 2023年度 | 橋脚基礎洗堀防止工事(5北南-関戸橋の13) | ハネイシ建設株式会社 | 情報未収集 |

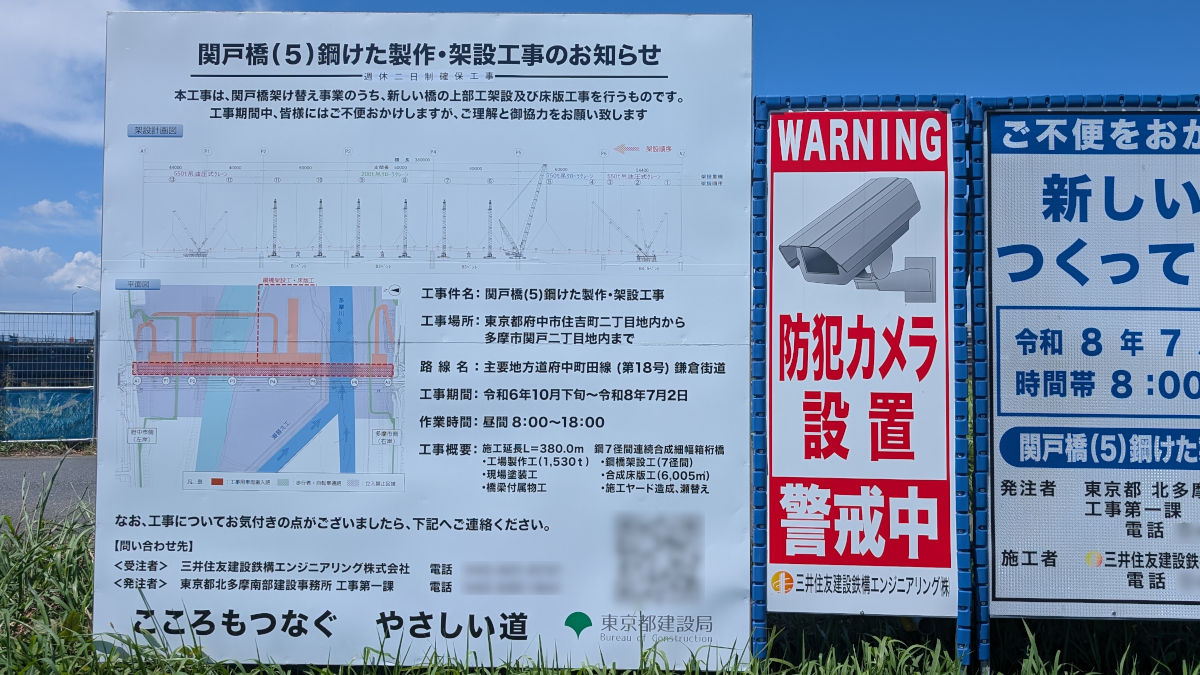

| 2023年度 | 関戸橋(5)鋼けた製作・架設工事 | 三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社 | 情報未収集 |

| 2023年度 | 関戸橋取付道路路面補修工事(その14) | 株式会社北前建設 | 情報未収集 |

| 2024年度 | 上部仕上げ工事(6北南-関戸橋の14) | 成友興業株式会社 | 739,197,800円 |

| 2025年度 | 橋梁付属物設置工事(7北南-関戸橋の15) | 三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社 | 223,300,000円 |

| 2025年度 | 上流橋塗装除去工事(北南-関戸橋の1) | 株式会社ヤオテック | 134,150,390円 |

| 2025年度 | 道路改修工事及び仮橋舗装工事(7南東-関戸橋) | 2025年11月18日取下げ | - |

| 2025年度 | 取付道路工事(北南-関戸橋の16) | 不調 | - |

| 委託 | ||

|---|---|---|

| 発注年度 | 委託名称 | 受注者 |

| ※これ以前は情報収集していません | ||

| 2023年度 | 関戸橋詳細補足設計(その8) | セントラルコンサルタント株式会社 |

| 2024年度 | 関戸橋架替えに伴う道路詳細設計(6南東-関戸橋) | セントラルコンサルタント株式会社 |

| 2024年度 | 関戸橋(上流橋)詳細設計 | セントラルコンサルタント株式会社 |

| 2025年度 | 環境現況調査委託その2(7北南-関戸橋) | 株式会社セルコ |

この枠内の情報は随時更新されます。記事本文の情報と枠内の情報に時間的差異が生じる場合があります。

写真等

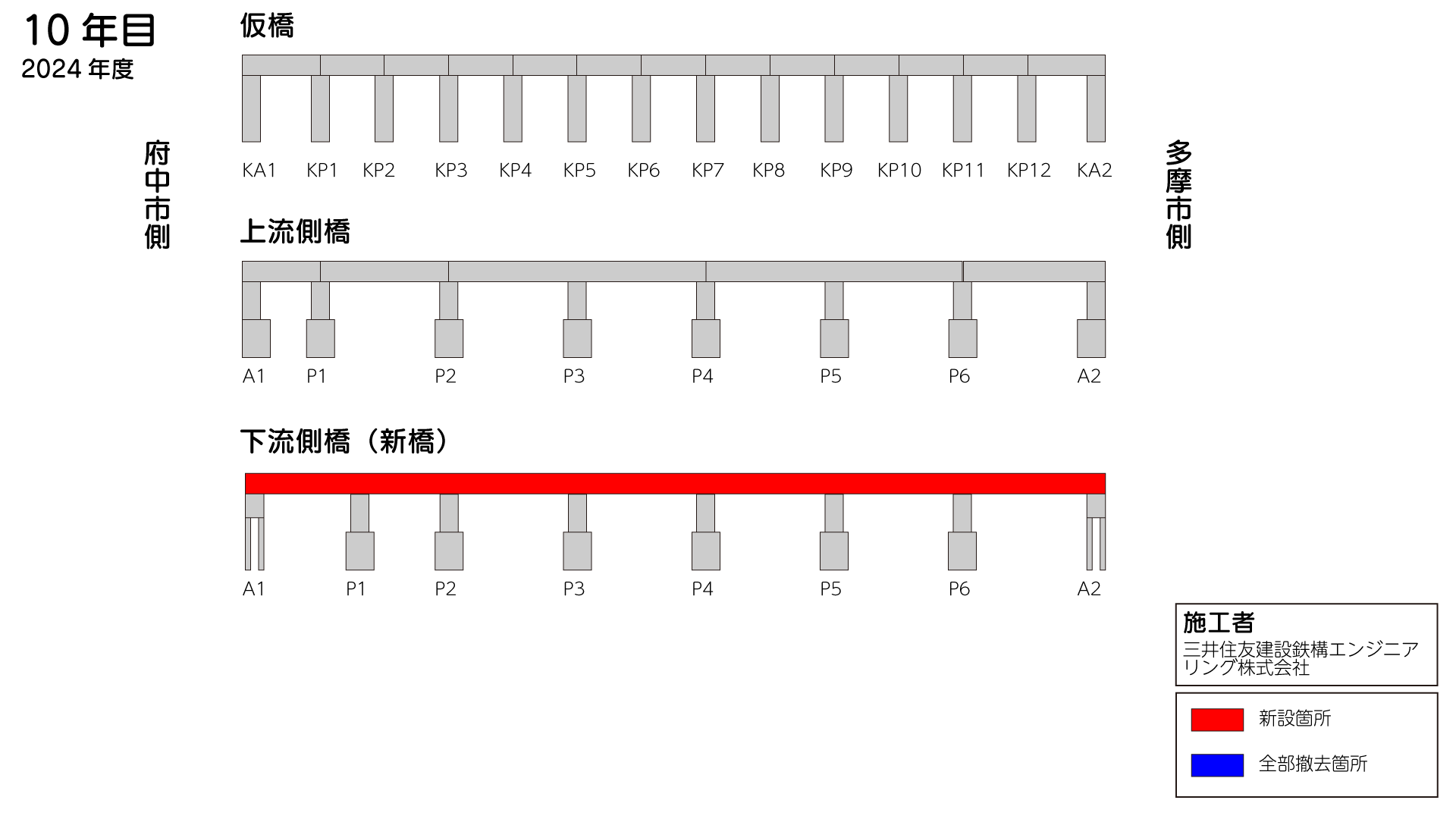

関戸橋では、主に下流側(多摩市方面車線)の橋梁の架け替えをする事業が行われています。当初計画で16年掛かる計画で、10年目の工事が終わりました。

現在は下流側橋の新しい橋を建設中で、これまでの工事で下部工の設置は完了しており、今回の工事で橋桁の製作・架設が行われます。

10年目の工事は、堤外地の水の流れを変える「瀬替え」が行われた上で、工場で製作された橋桁を架設する工事が行われました。既にすべての径間で架設が行われています。

台風などで増水が多くなる出水期(夏の間)は、基本的に河川内での作業が禁止されるため、現在は河川内では作業は行われていません。

三連休だったと言うこともあるかもしれませんが、大きな作業をしている様子はありませんでした。

見る限りでは、現在は合成床版(人や車が通る床面)の工事中のようでした。

工事着手前に行われた説明会資料によれば、合成床版のコンクリート打設などは次の非出水期(渇水期)以降となるようで、しばらく大きな作業はお休みかもしれません。

工事の看板によると、現在の工事は来年7月まで行われる予定ですが、今回の工事は仕上げまでは行われません。

次回工事となる「上部仕上げ工事(6北南-関戸橋の14)」は既に入札済みで、成友興業株式会社が落札しています。入札情報サービスによると、工期は2026年9月29日まででです。

ただこの工事は歩道部の高欄などを中心に施工する模様で、車道部などの施工はされず、切替え開通は別途工事の後さらに先となりそうです。

今回工事後、次の「上部仕上げ工事(6北南-関戸橋の14)」の間に繋がりのない不思議な部分があります。(ある部分を施工しないと次の工事ができなさそうな部分)

→8月7日追記:この不思議な部分を施工する工事が特命随意契約で三井住友建設鉄鋼エンジニアリング株式会社が受注しました。「橋梁付属物設置工事(7北南-関戸橋の15)」

撮影日:2025年7月21日 記載内容は執筆日または撮影時のものです。変更があった場合も追記できていない場合があります。

コメント

桁下が出来てから工事が進んでないんだよね〜

この工事のため多摩市側から橋への道路がYの字になっていて、そこへ突っ込む事故を見かけます、早く完成しないかな~

いつも興味深い記事をありがとうございます。

既設の上流側橋(南行き)を車で通過すると、

上流側橋は橋台間をほぼ水平に架かっているようです。

しかし、下流側橋(新橋)は、上図では赤い新設箇所(橋桁)は橋台間を水平に描かれていますが、

実際には、中央部分(橋脚P3~P5)付近が盛り上がっている様に見えます。

私の錯覚かもしれませんが、設計上、橋脚P4は背が高くなってたりしてるのでしょうかね。

もしそうだとすると、吊り橋や船が往来する橋では、中央部分を盛り上げたりすると思いますが、

この下流側橋(新橋)はどういった理由で勾配をつけているのでしょうか。

道路上の雨水排水のためとか。橋桁に排水管がない設計なのか。

模式図以外にも新しい橋の縦断図を追加しました。

橋の中央付近が高くなっているのは正解です。府中市側には2.499%、多摩市側には1.560%の勾配が付いています。橋桁の高さも府中市側では1.350m、中央付近では2.400m、多摩市側では2.200mと変化しています。

橋の専門家ではないのでどういう意図で設計しているかは詳しくわかりませんが、力学的な観点よりも、橋の前後の道路勾配に合わせたのが一番大きい要因のような気がします。

川に橋を架ける場合、H.W.L(計画高水位)+余裕高よりも高い位置で桁を架けます。計画高水位は増水時に想定される水位のことで、当然これより低いと水の流れを阻害して、場合によっては橋が流されてしまうのでこれは絶対です。(沈下橋など特殊な例を除いて)

また仰るように船の航路になっている場合などはその分の余裕を見ることはありますが、ここでは船は通りません。

それではH.W.Lよりも高い位置に橋を架ける場合、橋の前後には堤防があり、堤防の内側(人が住んでいる側)は堤防よりも低くなっています。ということは当然ですが、橋を渡るためには、橋に向かって登り、橋を渡りきると下るわけです。

橋が水平だった場合、橋の両端、つまり堤防の位置に勾配の変化点がきます。関戸橋の場合、橋の両端に交差点があります。道路構造令という道路の基準では、「凸型縦断曲線の頂部(略)に交差点を設けないようにすることが望ましい。」とされているほか、この道路規格の場合は最小40m以上は2.5%以下の緩勾配とすべきであるとされています。要するに見通しが悪いくて危ない交差点を作るなと言うわけです。

となると橋を水平にすると、交差点をすぎてしばらくさらに水平区間を設けて、そこから下り勾配になり、最後に水平区間になる……という長い設計になってしまい、沿道の土地利用に大きな影響を及ぼします。

また、一般に、上り坂から短い区間だけ水平になってさらに下り坂に変化するという縦断勾配はブロークンバックカーブといって好ましくないとされています。

なので、ちょっと割愛しますが、色々と考慮をした結果、こういう縦断線形にしたのではないかなと言う気はします。

なお、府中市側の桁高が少し小さいのは、橋脚の間隔が少し短く、他の長い区間と比べて大きな応力が生じないからだと思います。

ちなみに上流側橋も仮橋も、どちらも真ん中あたりが高くなる縦断線形になっています。仮橋については単純桁で、力学的には川の真ん中を高くする必要はほぼないはずですから、道路の縦断線形の都合が大きいのだと思います。

なお、旧橋はもっと平らでした。と言っても少しは勾配が付いていましたが。車が今ほど多くない時代に設計された橋だったので、あまりそういう考慮がされていなかったんじゃないですかね。

それから、雨水排水のために勾配を付けるのも正解です。どんな橋も少しは勾配が付けられていますし、横断方向にも2%程度の勾配が付いています。排水管も設置されています。

鋼の橋なので、水がたまると錆びてしまいます。

ここまで書いておいて、専門家ではないので間違っていたらすみません。

いつも楽しみにしておりありがとうございます。この記事で仮橋、上流橋、下流橋をイラストで示していますが、多摩市と府中市の表示が逆ではないかと思われますがいかがでしょうか。

土木の世界では左を起点側とするのが基本なため、左が府中市なのは間違っていません。

ただ、仰るように左を府中市・右を多摩市にした場合、上空から見ると下流側橋・上流側橋・仮橋の順になるので、少しわかりにくいのは否めませんが、上流の上に下流をもってくるのが嫌だったので10年前にこういう風に図を描き始めたような記憶があります。