北陸地域に行くたびにいつも思うことがありまして、「北陸のアスファルト舗装って東京の舗装とくらべて白っぽくないか?」と。

白っぽい・・・と言われても、カメラのホワイトバランスや露出の違いによって写り方が変わってしまうので、別の場所にあるものを比較するのはなかなか難しいのですが、本当に白っぽいのか、なぜなのかについてちょっと調べてみました。

アスファルト舗装って?

アスファルト舗装とは、アスファルト混合物でできた舗装のことをいいます。アスファルト混合物はアスファルトコンクリート(アスコン)、アスファルト合材とも呼ばれます。

一般の人が「アスファルト」と呼んでいるのはこのアスファルト混合物のことが多いですが、本来は原油に含まれるこの画像のようなものをいいます。

天然でも出るようですが、多くは石油を精製する際の副産物として出る石油アスファルトが使われます。

このアスファルトに骨材(砕石や砂など)、石粉(フィラー)、場合によっては添加剤を混ぜ合わせるとアスファルト混合物となります。

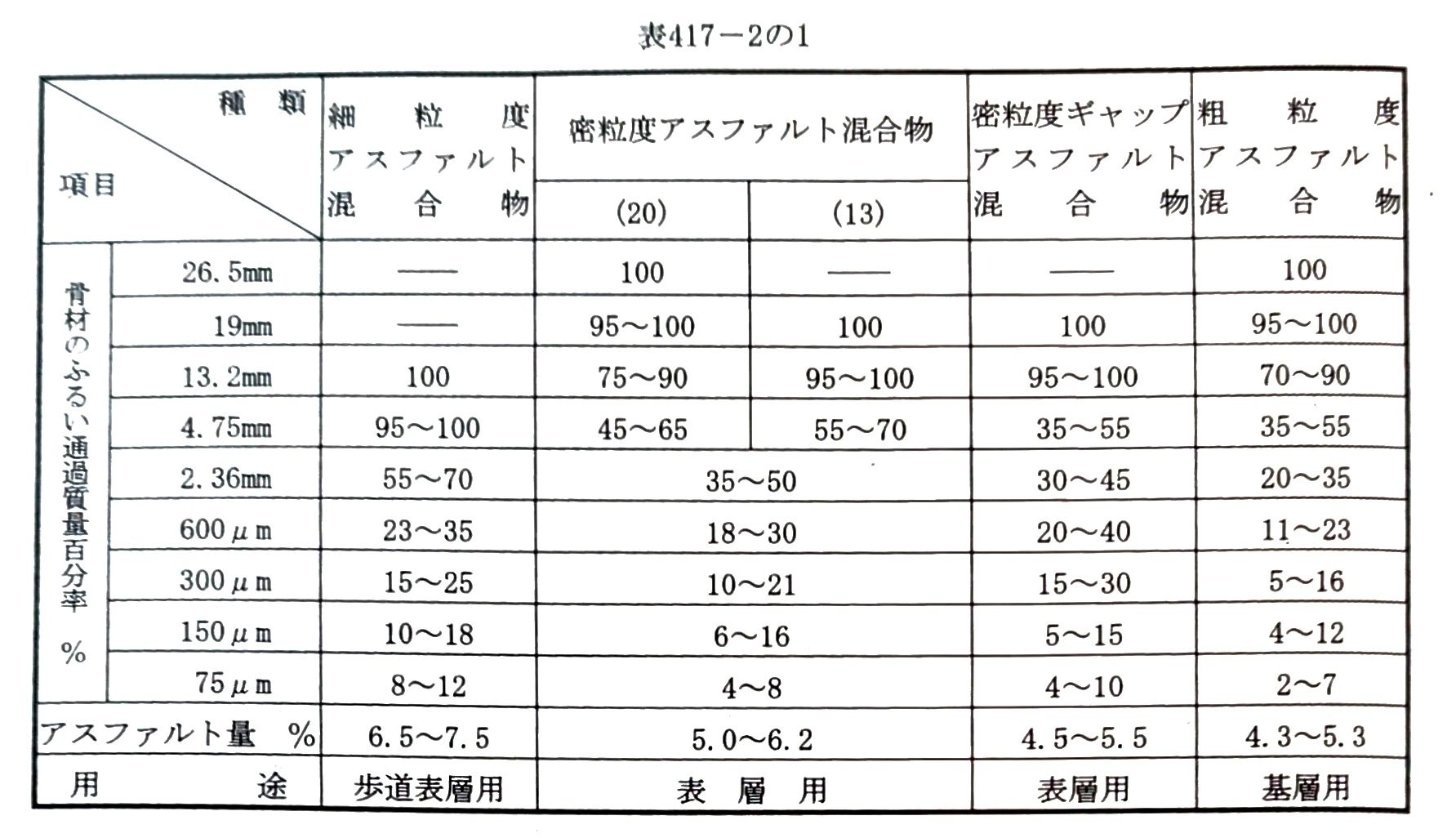

アスファルト混合物にも種類があり、交通量や用途によって異なりますが、東京都の土木材料仕様書ではこのような配合になっています。

骨材にも大きさによる分類があり、その率が決められています。

これは発注者(自治体等)によって数値が若干変わってきます。

北陸の骨材と都内の骨材

それでは、本当に白っぽいのか、なぜ白いのか、聞くのが早いだろうと思い、舗装業協会に問い合わせたところ、「骨材の違いではないか。」とのことでした。

骨材の違いなら見比べられるな……と思い、現地へ急行。

石川県周辺で使われる骨材

ところで、コンクリートの材料もそうですが、使用される骨材は基本的には地産地消されます。重たい石を遠くから運んでいては輸送コストが高くつくためです。

石川県など周辺の骨材の産地を調べると、「手取川産」と「庄川産」が多いようです。石川県舗装業協会が公表しているデータ上もこのようになっています。

Googleマップで手取川周辺を見ると採石工場が複数あるのが確認できます。

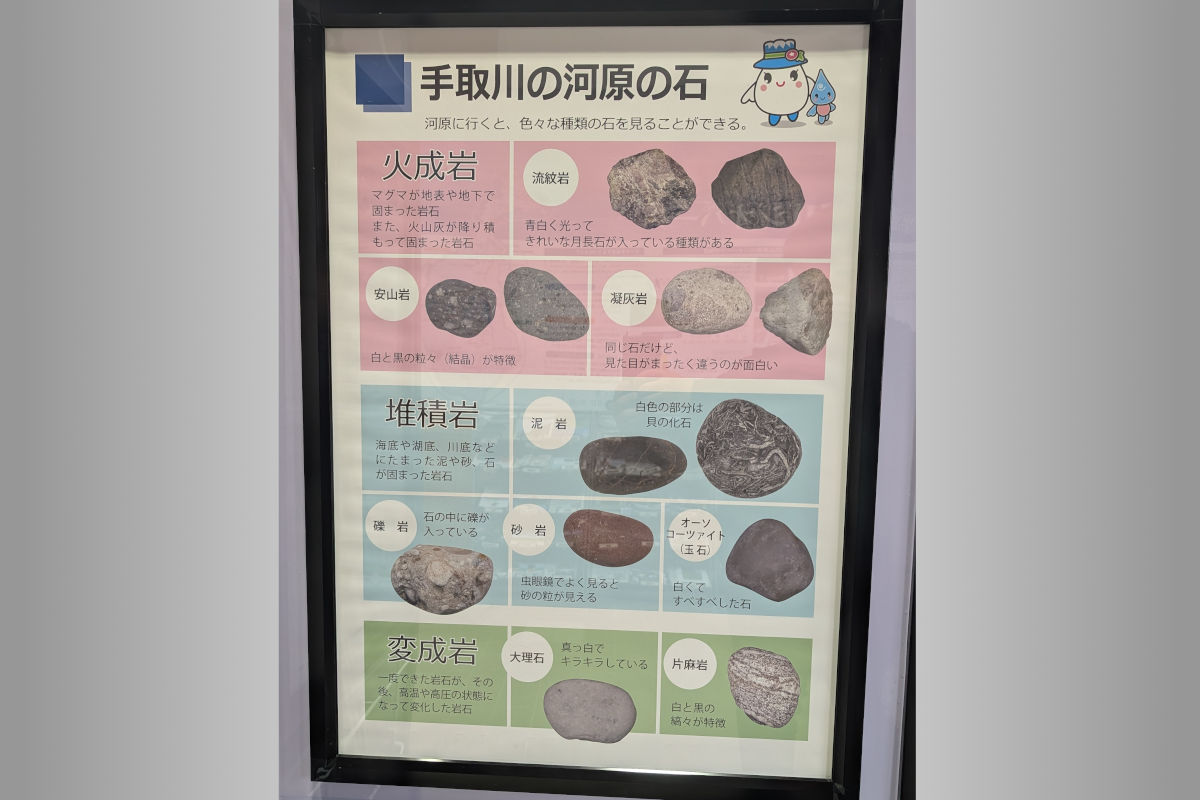

手取川の岩石

ところで、岩石にもいろいろ種類があり、中学理科の授業で代表的な火成岩を「しんかんせんはかりあげ」で覚えた記憶もあるかと思います。(専門家じゃないので解説しません)

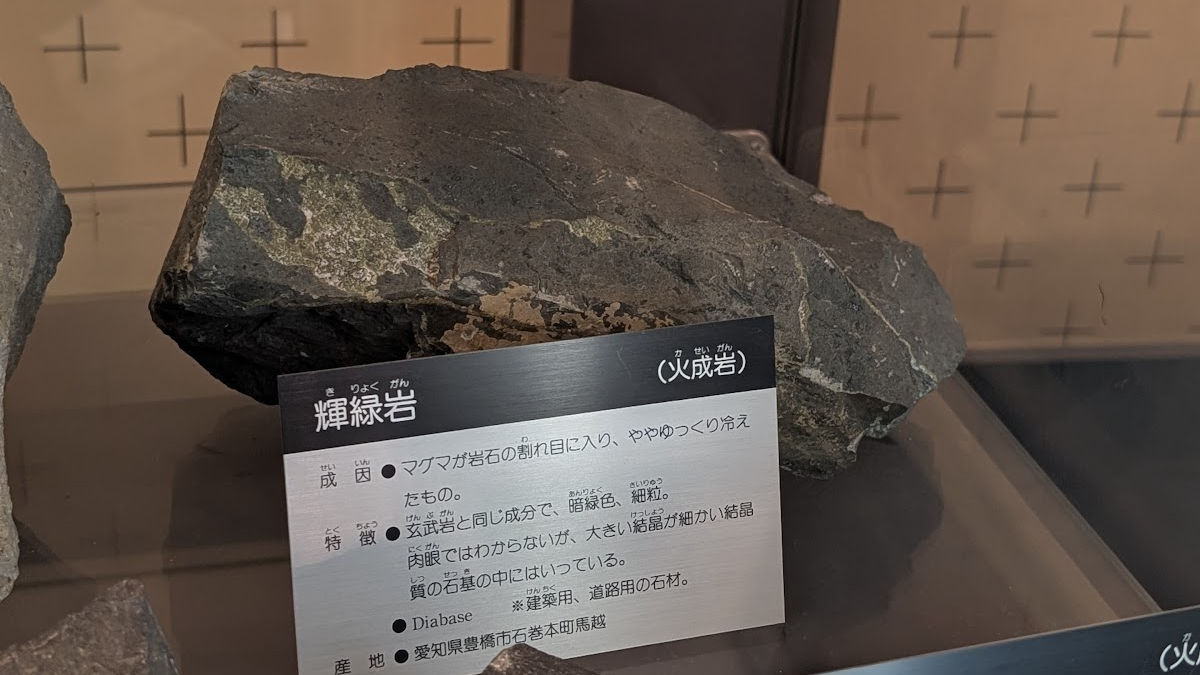

採石法という法律には、第2条で「この法律において「岩石」とは、花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じや紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母及びひる石をいう。」と限定列挙されています。

では手取川付近の岩石は何かというと、安山岩や流紋岩などの火山岩が多いようです。

前出の舗装業協会の方によると、採れる岩石も安山岩が多く含まれているそうです。

川砂利なので、実際はいろいろな岩石が含まれていると思われます。

2003年の国土交通省河川局の資料にも「砂、泥、礫の供給源は手取川上流に発達する第四紀の安山岩類、中生代白亜紀の手取層群と石英粗面岩類、中流付近での飛騨変成岩類、新第三紀の流紋岩類、安山岩及びその火砕岩類である。」と記載があります。

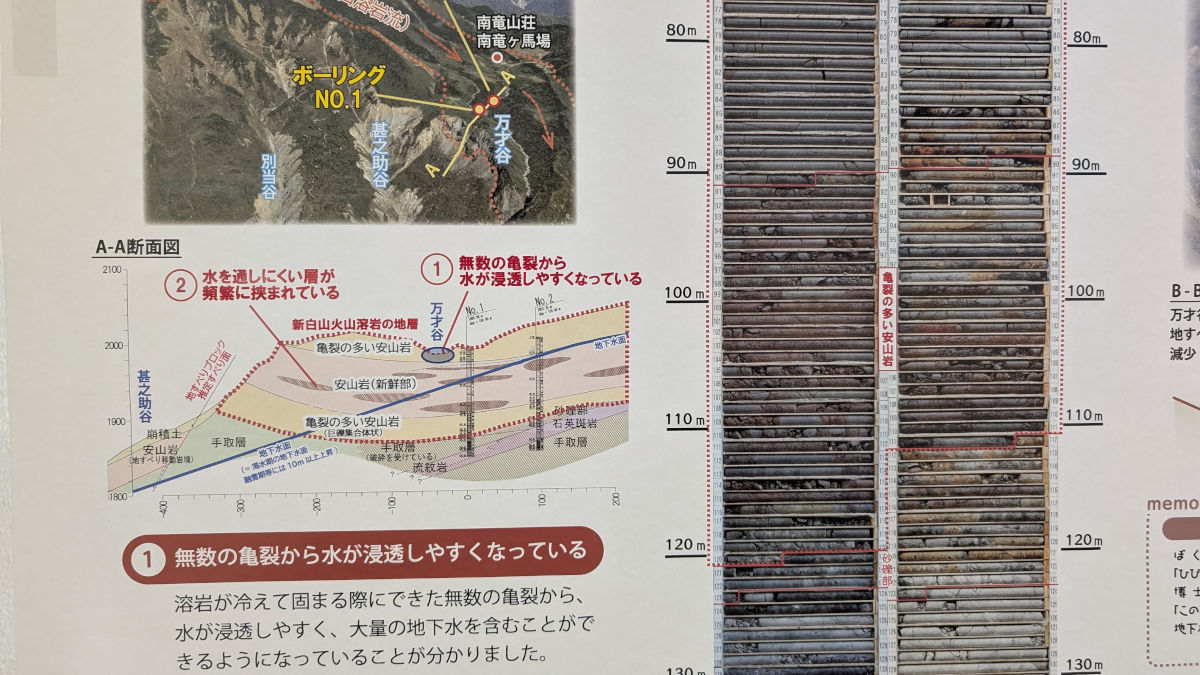

手取川の上流には白山という常時観測対象となる活火山があり、その山体等は地すべり地帯として知られ、現在も国直轄による砂防事業が行われています。

道の駅しらやまさん内の「白山手取川ジオパーク」関連の展示物には、手取川にはいろいろな岩石があることが紹介されていました。

実際に河原を歩いてみると、いろいろな色の石があるのがわかります。

都内で使われる骨材

ここまでは北陸のお話でしたが、都内のアスファルト混合物で使われる骨材はどうなのでしょうか。

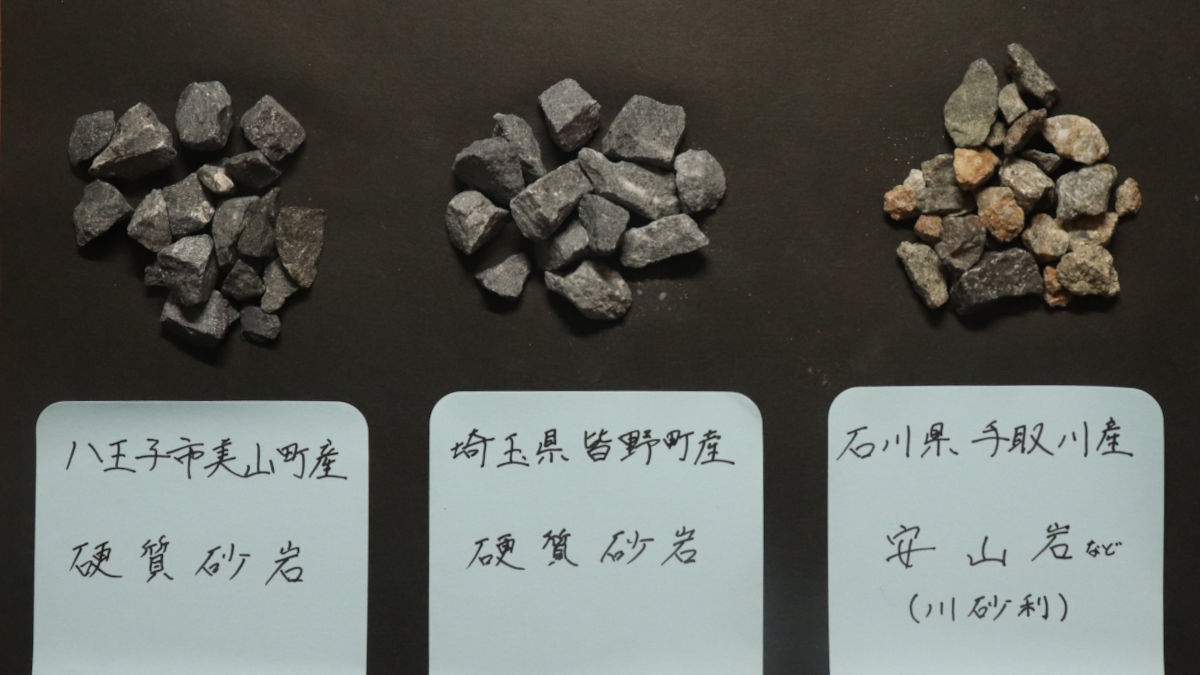

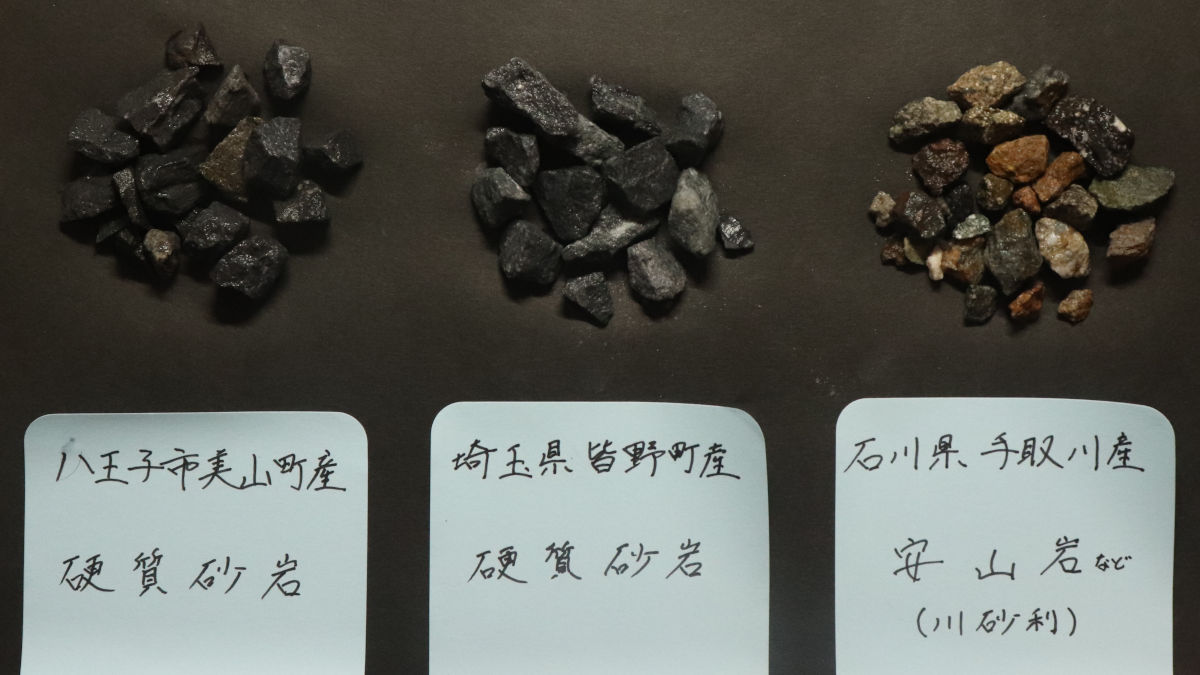

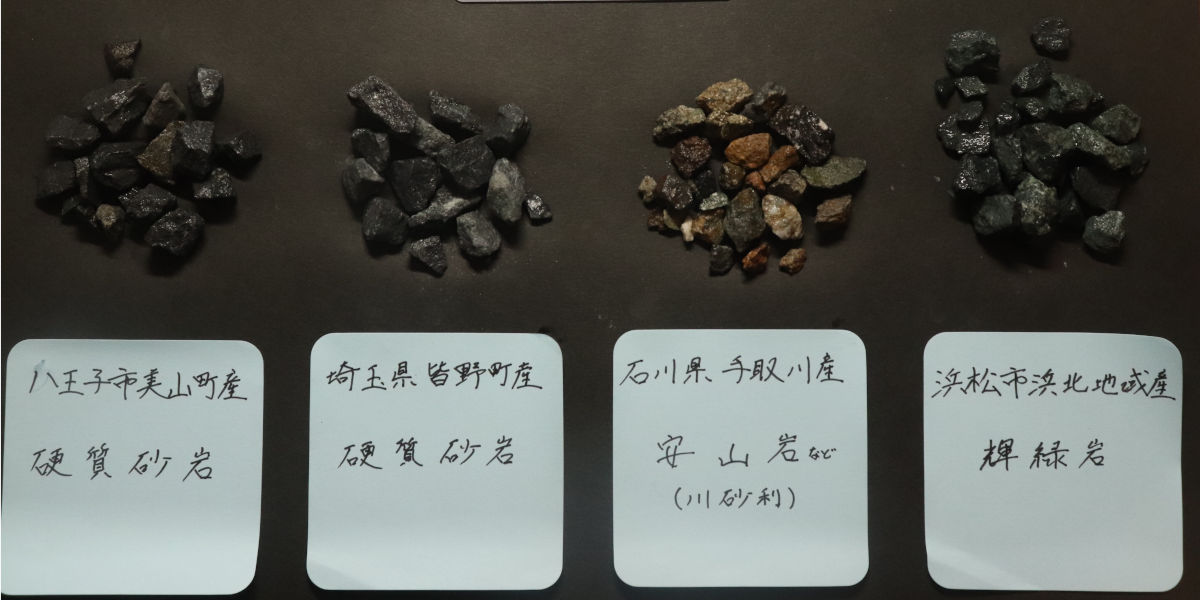

都内のアスファルト混合物には、八王子市美山町や埼玉県皆野町の山から採取した砕石が使われることが多いようです。岩種は硬質砂岩です。

都内でもかつては多摩川などで川砂利の採石を行っていましたが、河床低下などの影響もあり、1960年代には全面禁止となっています。

硬質砂岩は堆積岩の一種で、硬く、コンクリート用骨材としても用いられます。

今回は八王子市美山町のとある砕石工場で土のう袋入り採石を購入させていただきました。通常はダンプトラックなどを相手に営業しているので、レンタカーでお邪魔するのはとても場違い感がありました。土のう1袋800円なので、ホームセンターの3倍か4倍くらいします。(ダンプならかなり割安になります)

ちなみに、都内のカインズで販売しているこの砕石は、カインズに問い合わせたところ皆野町で生産されているもののようです。

岩種まではわからなかったものの、見た目的に硬質砂岩と思われます。

比べてみた

骨材と路面の比較

てことで、アスファルト混合物で使われる骨材を手に入れたので比較してみました。

手に入れた骨材は6号砕石と呼ばれる規格のもので、粒の大きさが5~13mmのものです。

違いは歴然でした。

都内で使われる骨材は灰色であるのと比べ、手取川産の骨材は白色や有色の骨材となっています。

湿潤状態となると硬質砂岩は黒色みが増し、手取川産骨材は赤みが増しました。

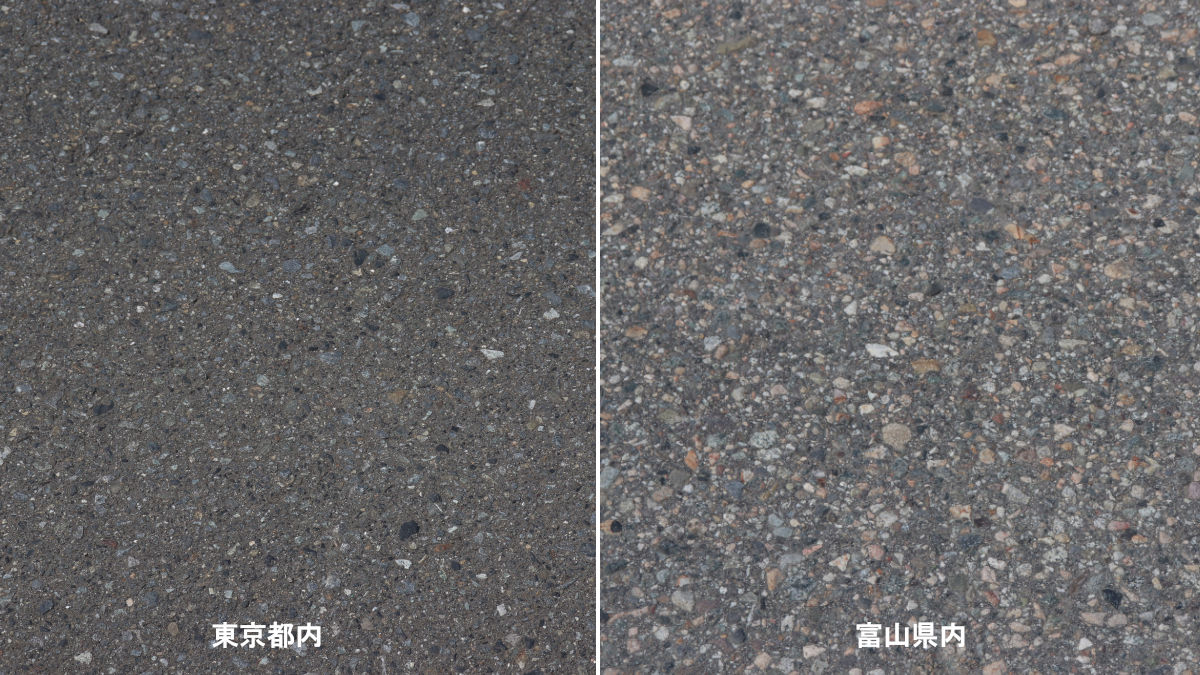

カメラの設定でいかようにも写るので比較の意味があるかはわかりませんが、舗装面を比較してみると、骨材の比較のとおり、北陸地域の舗装は白色のほかに褐色系の色味が強いような印象も受けます。

路面を拡大してみると、骨材の色味がよく出ています。

車道で使う一般的な密粒度アスファルト舗装では、最大粒径が20mmのものと13mmのものがあり、20mmのモノの方が耐流動性、耐摩耗性、すべり抵抗性などに優れているといわれており、幹線道路では20mmのものを使うことが多いです。

ただ都内では、幹線道路であってもなぜか最大粒径13mmのものを使うことが多く、表面に浮き出る骨材の大きさに若干の違いがあります。

最近では幹線道路などを除いて、骨材のリサイクルが盛んに行われており、一般に「再生骨材」、それを使ったアスファルト混合物を「再生アスファルト混合物」と言います。再生骨材を使った舗装では色の違いがでるのかも気になりましたが、正直気になったことがないのであまりないような気がします。

(余談ですが、新しい骨材のほうが強度が強いと言われているため、発注者によっては幹線道路などでは再生アスファルト混合物は使わず、ゴムなどを添加して強度を強めた改質アスファルト混合物を使うことが多いです。が、昨年大手舗装会社が新しい骨材と偽って再生骨材を使用したことが発覚し、今年国はその会社を指名停止にしました)

その他の要因?

「骨材のせいで色が違う」と結論づけていいのかわからないので、その他の要因も考察します。

北陸地域では「F付きアスファルト混合物」と呼ばれるアスファルト混合物が使われることがあります。これはタイヤチェーン等の摩耗に対応するため、フィラーを多く含むアスファルト混合物です。フィラーは石灰などの石粉です。(参考)

石灰は白っぽいのでこれが色に影響があるのかは私にはわかりません。

それと雪の後の路面は少し砂っぽくなります。空気中のダストや除雪機等による摩耗による粉と考えられ、都内でも雪の後は路面が砂のようなものでざらざらしています。若干それも時期によっては色の見え方に違いがあるような気もしますが、正確なことはわかりません。

あとは融雪剤による化学的変化もあるかと調べましたが、たぶんないんじゃないかなと思います。知らんけど。

この色の変化は都内ではまず見ることがないので、これもこれで北陸等の地域特有のものではありますが、今回対象としている舗装の色ではないので割愛します。

静岡西部~三河の舗装は緑色?

行ってみた

そんなことで調べているとき「引佐の舗装は緑色がかっている」という話を聞きました。引佐とは現在は浜松市の一部で、新東名の「浜松いなさJCT」があるあのあたりです。

実は北陸の舗装を調べているときに、青森の一部地域では緑がかった色をした舗装があるということは聞いていたのですが、静岡西部~東三河地域でも緑色がかっているようなので現地に行ってみました。

ただ、この2年くらいでこの地域には4,5回来ていますが、舗装の色が気になったことは正直ありません。

雨の日に行ってしまったので、比較をするには最悪のコンディションだったのですが。。。

こちらは浜松市の隣、新城市内の舗装です。本当に「言われてみれば」程度の色味です。路面が乾いていればもう少しくすんだ緑色が出てくるようです。

こちらは愛知県東部、東三河地域に属する蒲郡市内の舗装です。この辺の地域をうろうろしてみましたが、ここが一番緑色がわかりやすかったような気がします。

左側の車線は最近舗装を奇麗にしたようでアスファルト分がまだ残っていて黒色をしていますが、右側の在来舗装面は確かに緑色がかったような気がします。これまで比較してきた密粒度舗装ではなく、空隙のある密粒度舗装のため、アスファルト分が表面上に少ないのかもしれません。

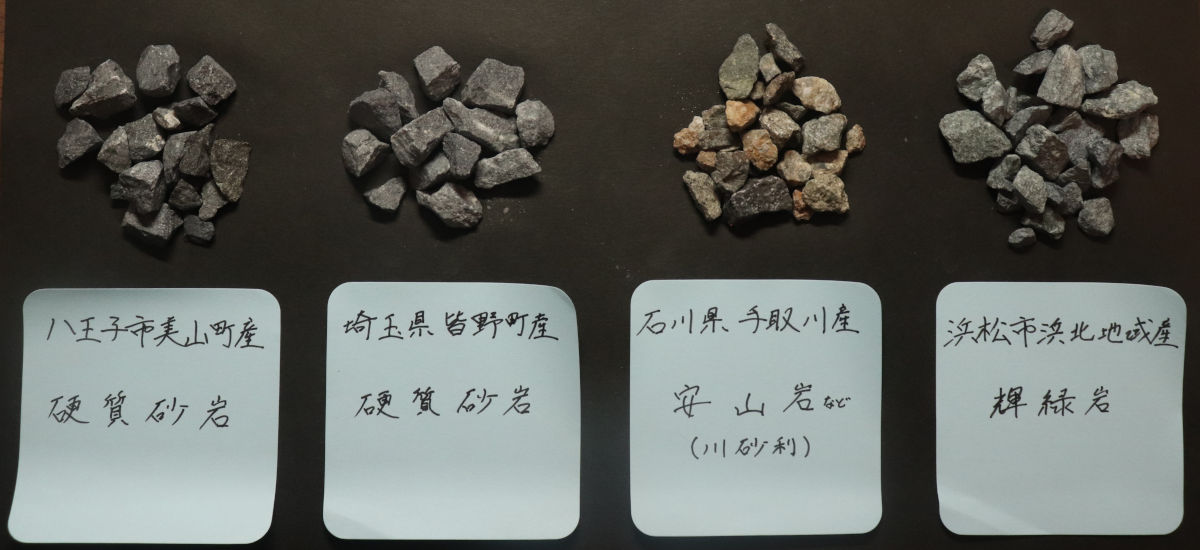

静岡西部~東三河地域では「輝緑岩」が採れ、砕石販売店では「青砕石」という名前で販売されていることが多いようです。その名の通り、やはり緑がかった色をしています。

静岡県アスファルト合材協会のウェブサイトで公開されているアスファルトプラントの配置図を見ると、静岡県西部のプラントの骨材置場に「輝緑岩」の記載があり、確かに輝緑岩がアスファルト舗装にも使われていることがわかります。

砕石販売店の方のお話によると、確かに静岡県西部(掛川が東のぎりぎり)では輝緑岩がアスファルト舗装の骨材として使われているそうです。ただ、水に濡れると少し滑りやすいらしく、新東名の舗装では使ってないとのことでした。また、静岡県東部は硬質砂岩が採れるので、東部は硬質砂岩が使われているそうです。

輝緑岩も比較してみた

こちらも色を比較してみました。

正直、手取川産ほど色の違いが鮮明に出ているようには見えません。

湿潤状態で比較すると、緑色が目立つようになりました。

緑色がよく表れたのは、骨材を水に濡らしたときに表面についていた石の粉が溶け出たときで、その石の粉は奇麗な黄緑色をしていました。

濡れると緑色が出てくるため、庭石などで好き好んでこの輝緑岩を使う人もいるようです。

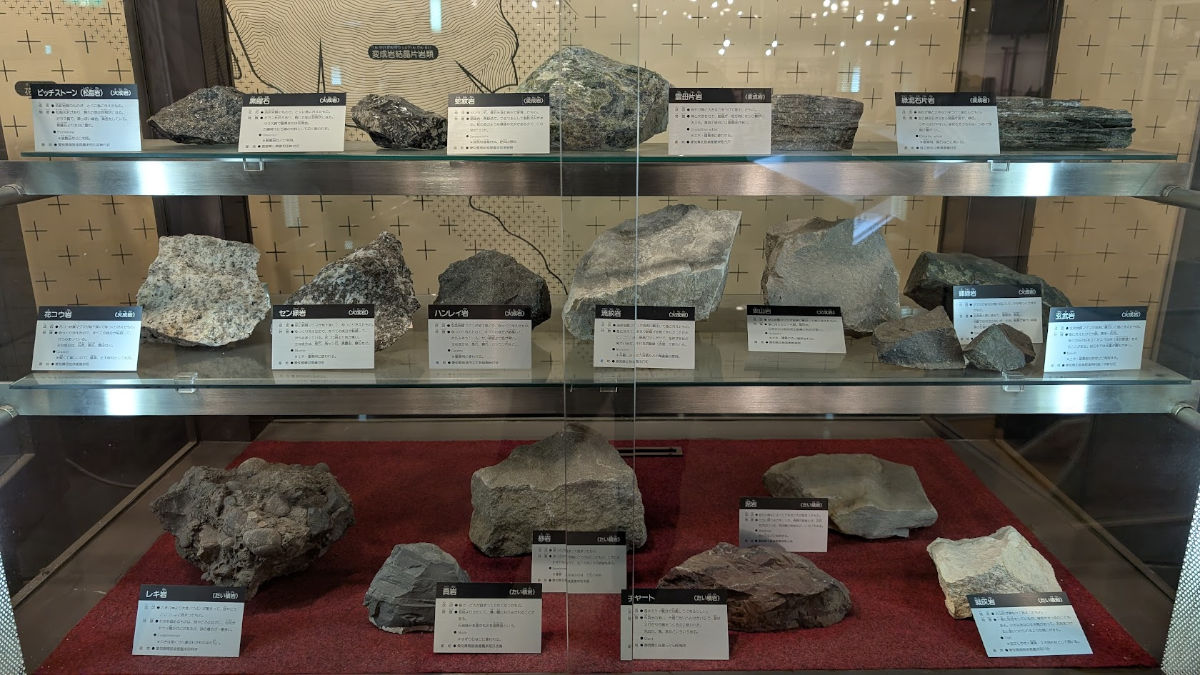

豊橋市にある地下資源館にはいろいろな岩石の標本が展示されていました。このほとんどが愛知県とその周辺で採れた岩石です。

この地域の岩石の資料館なのかなと思ったら、コンセプトとしては「地下の資源を大切にしましょう」というもので三河地域に特化したものではなく、豊橋市の地質に関する説明はほぼありませんでしたが。

他の地域のお話

ちなみに上で少し触れた青森の緑色も、同じ輝緑岩が由来のようです。

また、同じ愛知県でも隣の岡崎市になると片麻岩が採れたりするようです。

舗装の色と言えば、沖縄県の舗装が白っぽいのは有名な話かもしれません。これは隆起珊瑚石灰岩(琉球石灰岩)が使われるためで、水に濡れると滑りやすく、レンタカーを借りる際に忠告されるくらいです。なおその滑りやすさ改善のため、沖縄の高速道路は本土の砂岩が使われているとか。

先日滋賀県の米原・長浜地域に行った際には、石川県よりも舗装が白かったのが気になりました。

どこの産地かネット調べてもよくわからず、深追いもしてないですが、この付近の伊吹山や大垣周辺では石灰岩がよく採れるのでそれなのかなぁ?

石の色の違いって、河原を散歩していてカラフルな色の石を拾ったりだとか、当然認識しているのですが、改めてこう見ると、ちょっとおもしろいですね。

(余談)手取川のお話

さて、ここからは手取川のお話。

石川県に調査に出かけた際にブラブラしたのを載せないのはもったいないので、そのよもやま話です。

手取川上流にある白山砂防科学館。(公式WEBサイト)

国直轄事業として行っている白山・手取川の砂防・地すべり対策事業を紹介する国が運営する科学館です。

白山は日本でも有数の地すべり地帯として知られ、そこから流れる手取川は暴れ川として知られていました。

大正元年(1912年)に県事業として砂防工事に着手し、その規模が甚大であることから昭和2年(1927年)に国直轄事業として工事を行っています。

昭和9年(1934年)の大洪水は現在も語り継がれるほどの大洪水だったようで、その際に流れ出た巨大な石「百万貫の岩」が、この科学館の上流約6kmのところにあり、その模型も科学館に展示されています。(本物は雪が残っていたため通行止めで見られず)

手取川の河口近く、美川地区にある「石川ルーツ交流館」(WEBサイト)では、美川地区の歴史や手取川流域のジオパークスポットの紹介がされています。

廃藩置県後、県の単位がコロコロと変わっていた頃、一時的にこの地に石川県庁が置かれていたことがあるらしく、当時の群名「石川郡」が石川県の由来になったそうです。

その石川郡の由来は手取川のことで、石が豊富な手取川を表したものと言われています。

館内には手取川流域で採れる岩石の標本も展示してあります。

金沢駅から北へ車で40分ほどの場所にある「千里浜なぎさドライブウェイ」は、自動車で海岸の砂浜を走れる場所として有名です。砂浜の砂が通常より細かく締め固まるため、自動車で走ってもスタックしないとのことです。

ただ、手取川ダムなどをはじめとする河川改修で海に放出される土砂が減った影響で、この砂浜に到着する砂が減少し、海岸線が後退していることも問題となっています。

コンクリートは水、セメント、砂、砂利(骨材)を混ぜて固めたもので、本来はアルカリ性を有しています。

骨材の中にはそのアルカリ性と反応するものがあり、反応するとアルカリシリカゲルを生成し膨張し、膨張することでコンクリート構造物にひびわれをもたらすことがあります。これをアルカリ骨材反応(ASR)と言います。

北陸地方で採れる安山岩にはASRを起こす鉱物が比較的多く含まれているとされ、とりわけ能登半島では多いと言われています。各種事後的対策は苦労しているようですが行われていて、現在では施工時から抑制対策も取られています。

川や山は時には大きな恵みをもたらし、人の営みを支え、時には暴れ、人と自然との関りは難しいのだなと感じますね。

撮影日:2025年3月2日、4月4日、5日、12日、5月14日、17日、18日 記載内容は執筆日または撮影時のものです。変更があった場合も追記できていない場合があります。

最近の探索カテゴリ記事

コメント

「ブラ○○リ」最近また始まりましたね(笑)

沖縄の道路は確かに白っぽく見えましたが、潮のせいかと勝手に思ってました。

石灰岩だったんですね、勉強になりました。

砂浜が近いところだと風に舞った砂が路面に積もったり、青い空の対比として目の錯覚で白っぽく見えたりとかは、多少はあるかもしれないですね。

滋賀県は、昔は石灰岩の骨材を使っていましたが、滑りやすく事故が多かったため、使用禁止になったようですよ。

そうなんですね。いつ頃禁止されたのでしょうか。

長浜周辺をうろうろしていましたが、国道や高速自動車国道ではそれほど白っぽさはなく、市町村道レベルでは白っぽかったので、従来の舗装が残っている道路では白っぽいということなんでしょうか。

近年は分かりませんが、基本的に道路のアスファルト(基礎)は地産地消なんですよ。

だから東京や神奈川のアスファルトは黒く、北陸を始め、山梨県は白く、沖縄県は特に白い上に線も本土とは違んです。

そうやって本文に書いてますよね?読んでますか?読んでください。