ブログ記事を書くにあたり、道路・街路事業の情報をどうやって入手しているか、また、工事の情報をどうやって得ているかについて、少し書いてみようと思います。

ページ下部では情報公開請求の方法についても触れてみます。意外と紹介してるサイトがないので需要あるかなと思って。

ここで書くのは官公庁が行う事業や発注する工事であり、市街地再開発組合などの民間の事業は対象としません。

また、ここで書くのはいろいろな方法があるうちの一例です。手続きは変更されることがありますので、参考程度にしてください。2025年9月初旬時点です。

道路・街路事業の情報の入手方法

まずは、事業そのものの情報の入手方法について。

私が普段行う方法は以下の通りです。

◎自治体等のウェブサイト

◎官報・公報など

◎議会録を検索する

○自治体等に問い合わせる

○説明会に参加する

△情報公開請求

△情報サイトや議員のブログから得る

(◎→よくやる、○→たまにやる、△→情報が乏しいときはやる、×→やらない)

1つずつ説明します。

◎自治体等のウェブサイト

流石に今の世の中ではウェブサイトを持たない自治体はないと思いますが、自治体のウェブサイトで情報の公開がされています。(当たり前のことを書いています)

が、情報の更新頻度や、情報量は自治体によってかなりマチマチで、私の感覚だと都市部ほど情報量が多く、地方に行くほどかなり減っていきます。

場合によっては、ある一定時期まで頻繁に更新されていたのに、ある時期から急に情報が減ったりして、「あっ、これは担当者変わったな?」なんて思うこともあります。

自治体ウェブサイトの例

説明会資料が掲載されている例

都市計画を決定(変更)するときや、事業を始める前や、工事を始める前には、近隣住民らを対象とした説明会が開催されることがあります。

とりわけ、都市計画法に基づいて行う事業では、都市計画法第66条において「自己が施行する都市計画事業の概要について、事業地及びその附近地の住民に説明し、これらの者から意見を聴取する等の措置を講ずることにより、事業の施行についてこれらの者の協力が得られるように努めなければならない。」とされており、何らかの方法で必ず行われます。

説明会については後で詳細に書くとして、このときの説明会資料がインターネットに掲載される場合があります。

また、説明会参加時には「今日の資料をインターネットに公開してほしい」とぜひとも声をあげましょう!

◎官報や公報など

官報

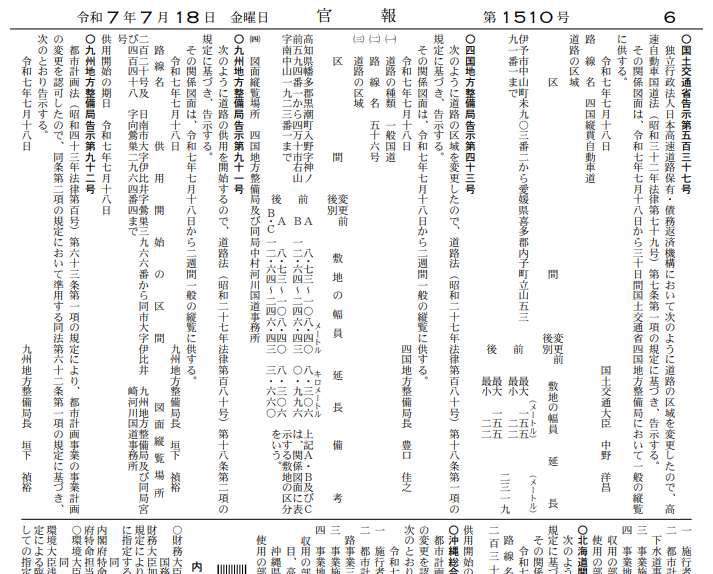

法律や政令を公布したり、法令に基づいた決定等が行われた際には、「官報」に登載され告示・公告されます。

明治時代からこれまで、紙による発行が行われてきましたが、2025年4月1日から「官報の発行に関する法律」の施行により、ウェブサイトでの発行が正本となりました。なお、それ以前からウェブサイトへの掲載は行われています(紙が正本だった)。

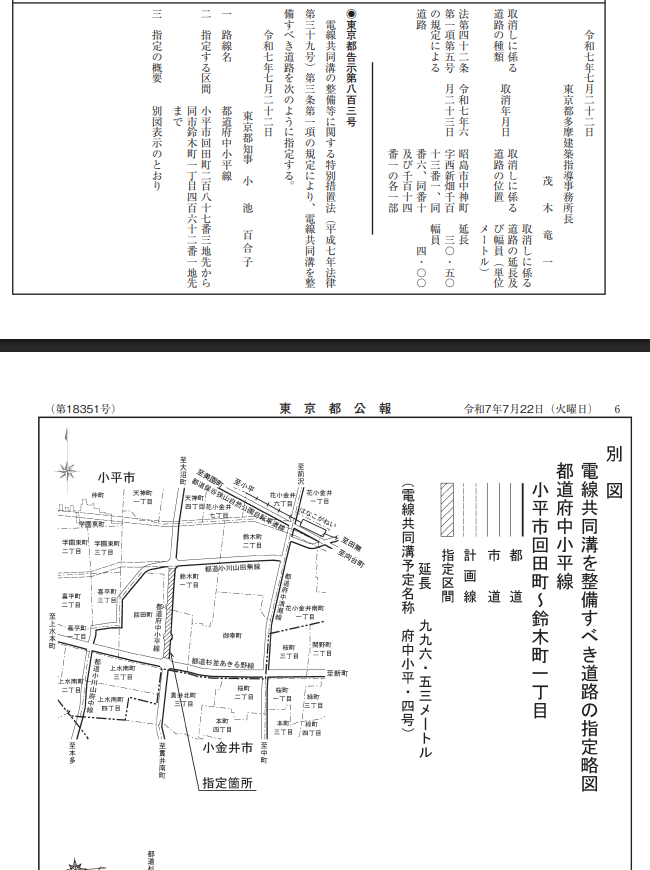

道路関係だとよくあるのが、道路区域(直轄国道や高速自動車国道)の変更や供用開始の告示や、都市計画事業の認可(都道府県施行のもの等)、土地収用法の事業認定などの告示です。

ただ上の紙面の例を見てもわかるように、文字で書かれるだけで図面は掲載されないため、事前情報がないとよくわかりません。いろいろ情報を持っていると「あそこのことかな」とわかるようになります。都市計画事業の認可告示などは、事前に説明会情報などを得ていると、「あそこだな」とわかります。

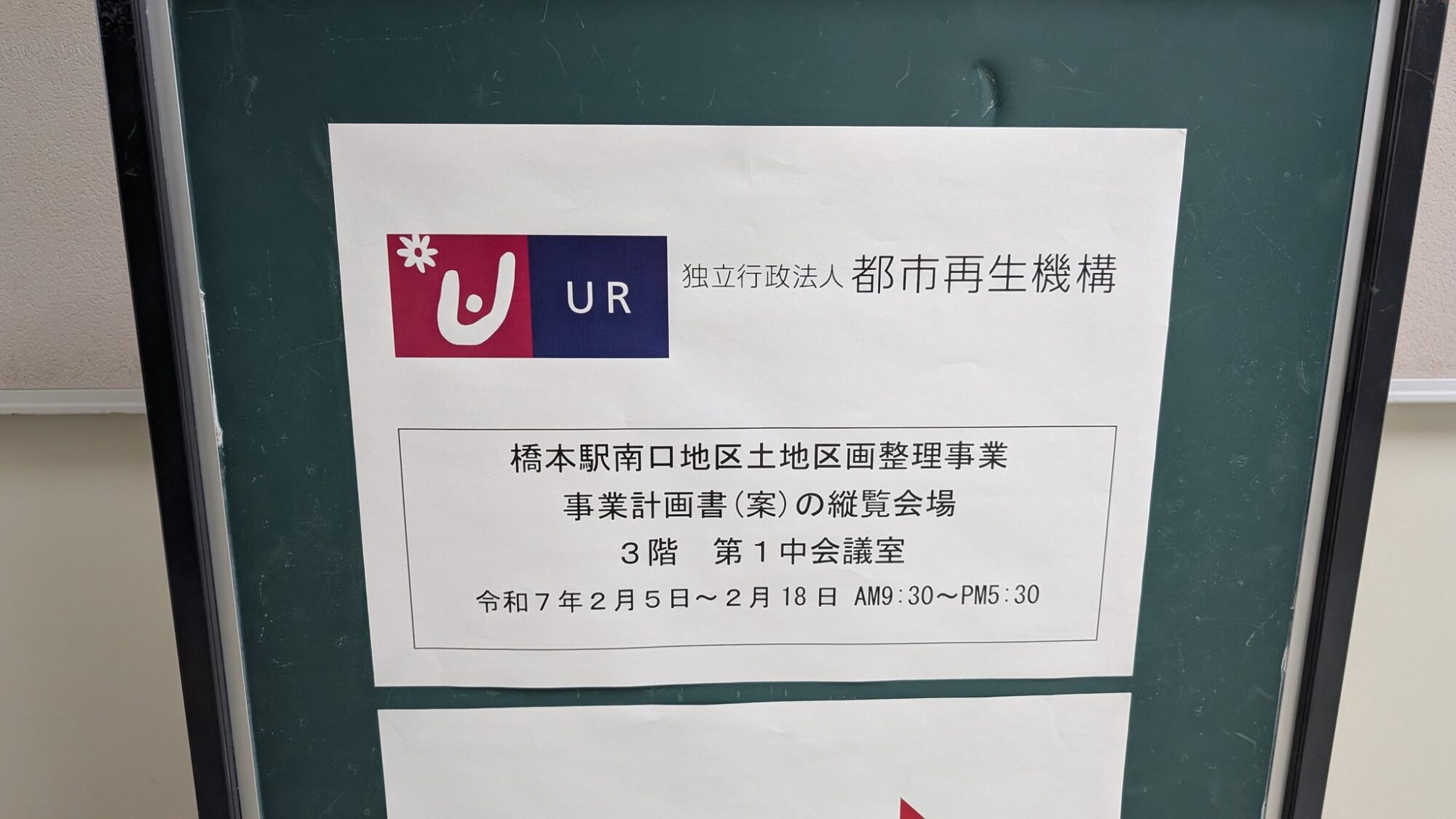

図面を見たい場合、上の告示に書かれているように、だいたいの事項は法律に基づいて「一般の縦覧」に供されます。

「縦覧」とは法律用語なので聞きなれないかもしれませんが、広く見られる状態にすることなので、指定の場所に行けば見せてくれます。

地方自治体の役所は突然押しかけても割とすぐ持ってきてくれますが、国の役所は結構待たされるので、事前のアポイントをお勧めします。が、電話でアポしても「なんですかそれ」的な対応を何回かされたことがあります。

公報

官報は国が発行するものですが、「公報」は都道府県が発行するものです。政令市も発行している場合があります。自治体によって多少名称が異なります。これも条例の公布や、法律や条例に基づいた告示や公告が掲載されます。

官報や東京都公報は10年くらい毎日見ていますが、これが重要なものを最も早く公式に得られる手段です。本当に重要なものは事前に報道発表などが行われます。

市町村などはこうした媒体はほぼ発行されず、役所の玄関などに設けられた掲示板に文書を掲示したことで広く周知したこととされます。役所に行けばあるアレです。ただまぁ、毎日役所に通って見る人なんていないですし、だいたい量が多くて重なって見えなかったりしますからね。

最近だと東京都府中市のように、掲示板を電子化してインターネットに掲載する自治体も出てきています。

◎議会録を検索する

地方公共団体等では、基本的には年4回議会が開かれ、条例案などを決議します。

その議会録を検索することはとても有用です。

※厳密に言うと今の地方自治法では回数制限はないが、平成16年改正前の名残で4回のところが多い。最近だと通年開催とする公共団体も出ています。

議会での発言は、末代まで残る公式記録ですので、情報として信頼できます。ただ、多くの議会で行われる「一般質問」は、質問という形式を借りた議員の妄想発表の場(こんなこと言うと怒られるかもしれませんが)でもあるので、議員側の発言はあまりあてにしない方がいいです。結構適当なことを言っています。

それから議会に上程された議案等は、委員会で審査されるため(省略されることもあり)、委員会の方がより突っ込んだ話がされています。検索する際には条件を絞るのも有用です。

ただ、議会から会議録ができるまで数ヶ月かかることから、情報のスピード感はあまりありません。

最近では、議会の動画をインターネットに掲載する自治体も増えたため、それを見るのも手です。(ただし、公式記録ではないため、まれに発言が訂正される)

○自治体に問い合わせる

はっきり言いましょう。これが一番手っ取り早いです。

○説明会に参加する

上でも書いたように、都市計画を決定(変更)するときや、事業を始める前や、工事を始める前には、近隣住民らを対象とした説明会が開催されることがあります。

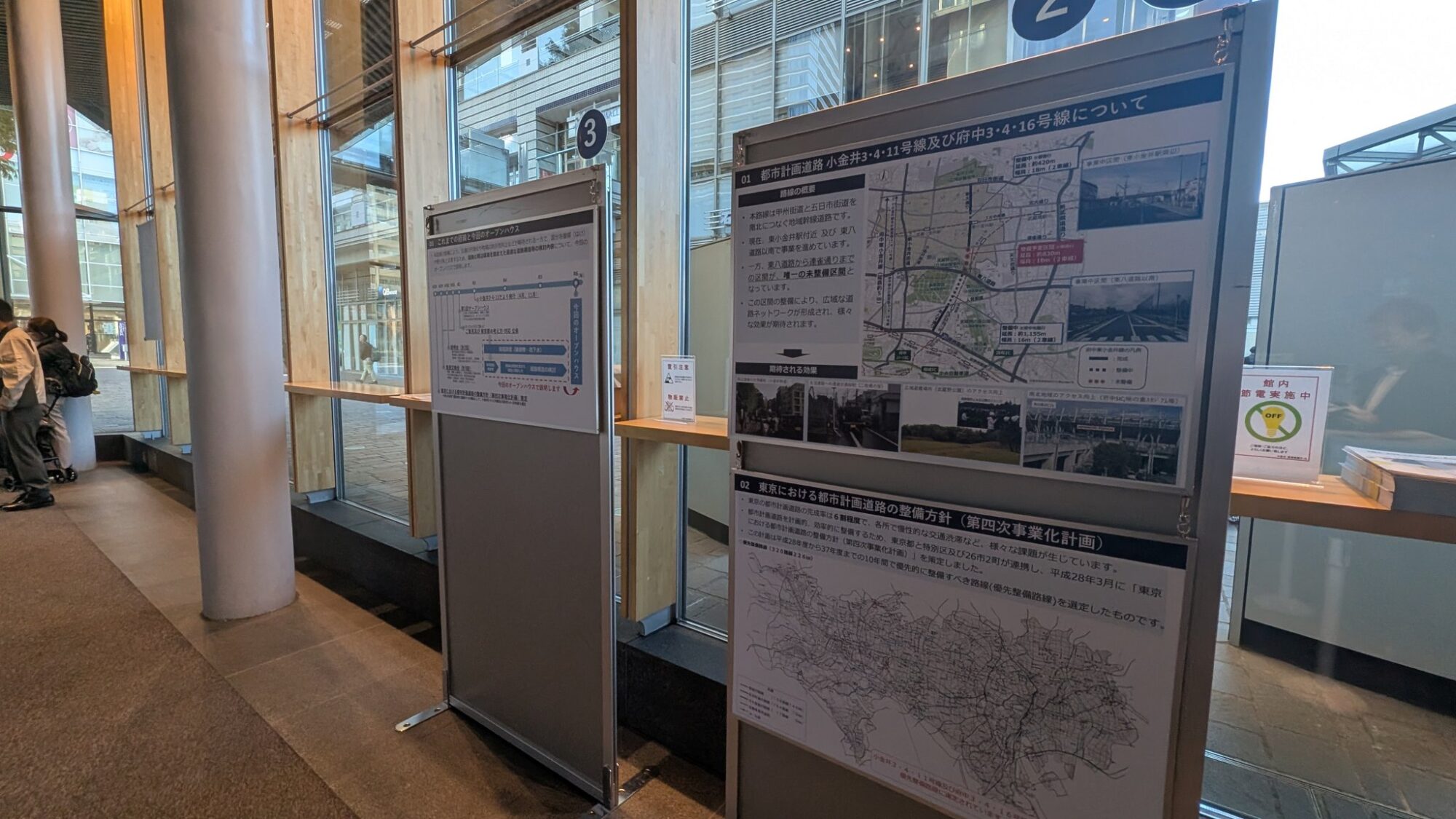

最近では資料をインターネットに掲載されることも多いので、それで情報は足りるのですが、実際に行くとその空気感を感じられて面白いです。反対の声を荒げる人がいたり、逆に「早く作って」というほぼ賛成の空気のときもあります。

説明会は、この写真のようにいすを並べてスライドと資料で説明する従来の形式の説明会ことが多いですが、最近だと「オープンハウス形式」といってパネル展示をして職員が随時説明する形式をとるところも増えて来ました。

ただ、オープンハウス形式だと空気感はあまり感じにくいかもしれません。

また、対応する職員の質にもより、あまり詳細に聞けなかったり、逆に突っ込んだ質問にも答えてくれたりもします。

コロナ禍ではこうした形式の説明会が開催できなかったため、資料を配布して「書面開催」とするところが多かったですが、最近はあまり見なくなりました。

ただ、説明会はたいていは近隣住民を対象としており、会場のスペースもそれ分しか用意していないことが多いです。部外者の来場を禁止していることはほとんどありませんが、ズカズカと部外者が来場して、本来来たかった人が定員で締め出されるようなことがないようには気を付けたいものです。

△情報公開請求

最終手段として情報公開請求制度はありますが、役所側は事業を進めたい側なので、こんなことせずとも大抵は資料を見せてくれます。拒んできたらやってもいいですが、やたら細かい話でなければ、拒まれることはほぼないんじゃないかなぁ

いきなり情報公開請求書を提出しても「それなら提供できますよ」と、請求を取り下げたうえで普通に出してくれることが多いと思います。

個人的にやったのは「見せられるけどコピーは渡せない」と言われたので情報公開請求で入手したことはあります。これは役所のスタンスによります。なお、横浜市は一生恨みます。

情報公開請求の方法は記事下で書きます。

△情報サイトや議員のブログから得る

「乗り○のニュース」とか「KURU K○RA」とかネットメディアが台頭していますが、結構適当なことを無断転載した画像で大げさなタイトルで吊るいやらしい記事が多いので、私は見ません。

地方議会議員のブログでたまに情報が出ていたりすることもありますが、多くの議員は「説明会に参加しました」と言って、入口での記念写真だけ掲載する仕事した気だけになっている議員が多いです。(情報を出すのは役所の仕事ではあるが、それで仕事したつもりになるなよという意味で)

工事の情報をどうやって得ているか

次に、事業における個別の工事の情報の入手方法です。(委託は除きます)

主な方法は以下の通りです。

◎入札情報サービスを閲覧する

◎設計書や図面を入手する

◎現地の看板を見る

△説明会に参加する

△役所に問い合わせる

(◎→よくやる、○→たまにやる、△→情報が乏しいときはやる、×→やらない)

◎入札情報サービスを閲覧する

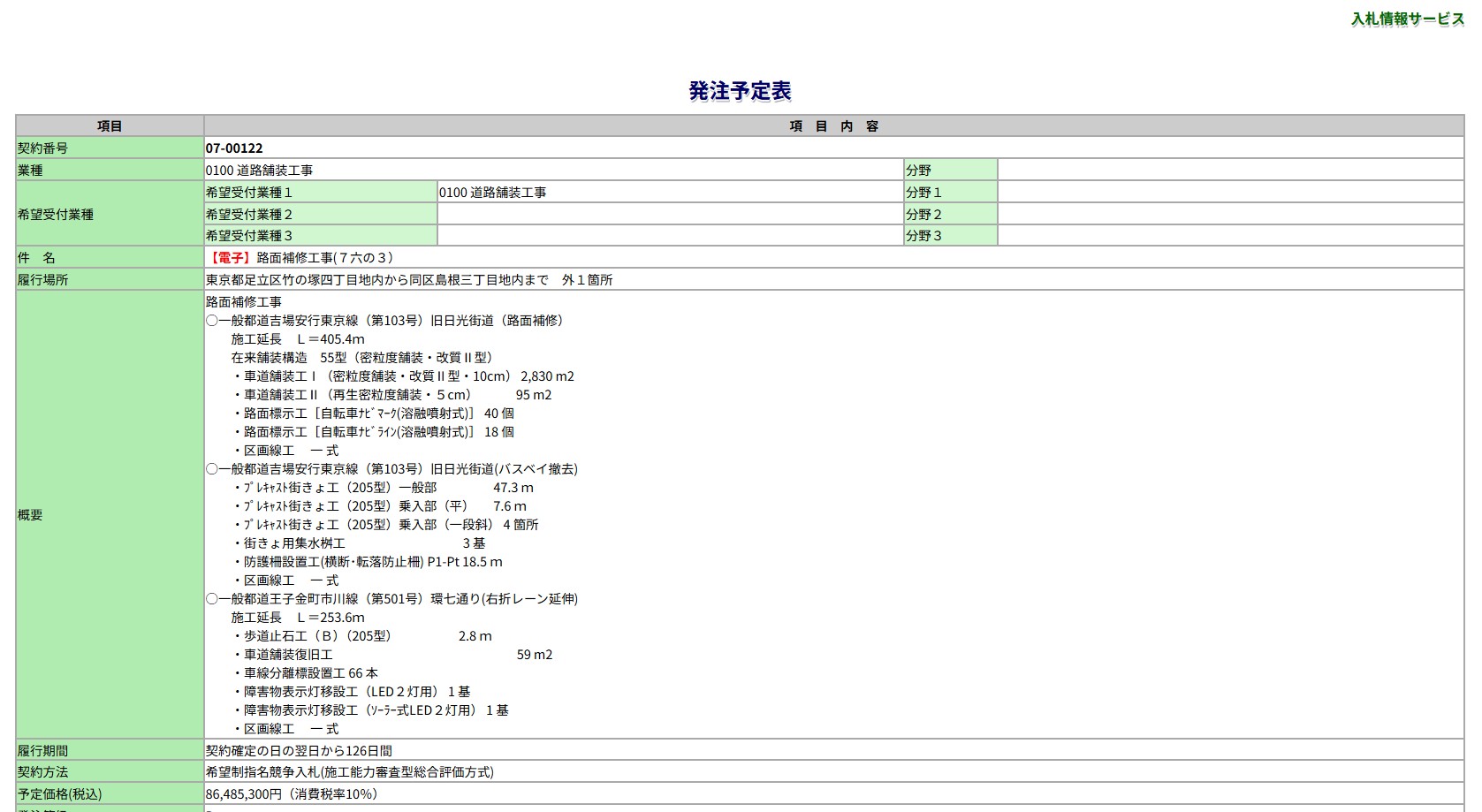

少額の工事など以外は、入札により受注者を決定することが原則です。かつては紙による入札が行われていましたが、現在は大部分がインターネット上の電子入札で行われています。そして、ほとんどの自治体等で、入札案件や入札結果は入札情報サービスで閲覧できます。

(紙の入札も残っていますが、結果を入札情報サービスで公開していることがほとんどです。)

東京都の入札情報サービス

※直リンクではエラーとなります。

東京都の自治体の入札情報サービス(共同運営)

各自治体ごとに入札情報サービスを開設しています。大きい自治体は単独で運営していたりしますが、たいていは同一県の自治体で共同で運営していることが多いです。

年間発注予定

毎年4月1日(自治体によっては近傍の日)には、「年間発注予定」が公表されます。1年間に発注する予定の工事が掲載されます。東京都は上記入札情報サービス内で公表され、都内の一部自治体も上記サービスで公表されますが、一部自治体は自治体のウェブサイト上で公表しています。

あくまで発注予定なので、発注されない場合や、追加で発注されることもあります。この予定は、自治体によっては随時更新されます。

また、件名や代表工種のみの公表となるため、具体的な場所や工事はわからないことが多いです。が、ずっと追っている案件であれば何となく想像がつきます。

基本的に工事のみ公表されるため、委託は公表されないことがほとんどです。

発注案件

入札参加業者であれば、その入札の図面や金抜き設計書をダウンロードできるようです。一般人は、自治体にもよりますが、入札公告や概要などは見ることができますが、図面や金抜き設計書は見ることができません。

ただし、一部自治体は図面や金抜き設計書を一般人も見える形で公表していることがあります。(調布市や日野市は市役所HPで公表、三鷹市は入札情報サービスで公表、川崎市は一般競争入札案件を入札情報サービスで公表、など)

開札

入札を開札し、受注者が決定すると入札情報サービスで公表されます。金額や受注者名がわかります。

不調・不落の場合、入札情報サービスで公表するかどうかは自治体によります。入札情報サービスに反映していない自治体もあります。

入札スケジュールは、自治体にもよりますが、決まった曜日に公表、決まった曜日に開札していることが多いので、毎週何曜日に見るように決めておけば見逃しがないと思います。(東京都建設局の場合、月曜日公表、木曜日開札し金曜日にシステム反映が多い)

工事内容にもよりますが、入札後、現場に着手するのはだいたい2ヶ月後くらいです。

◎設計書や図面を入手する

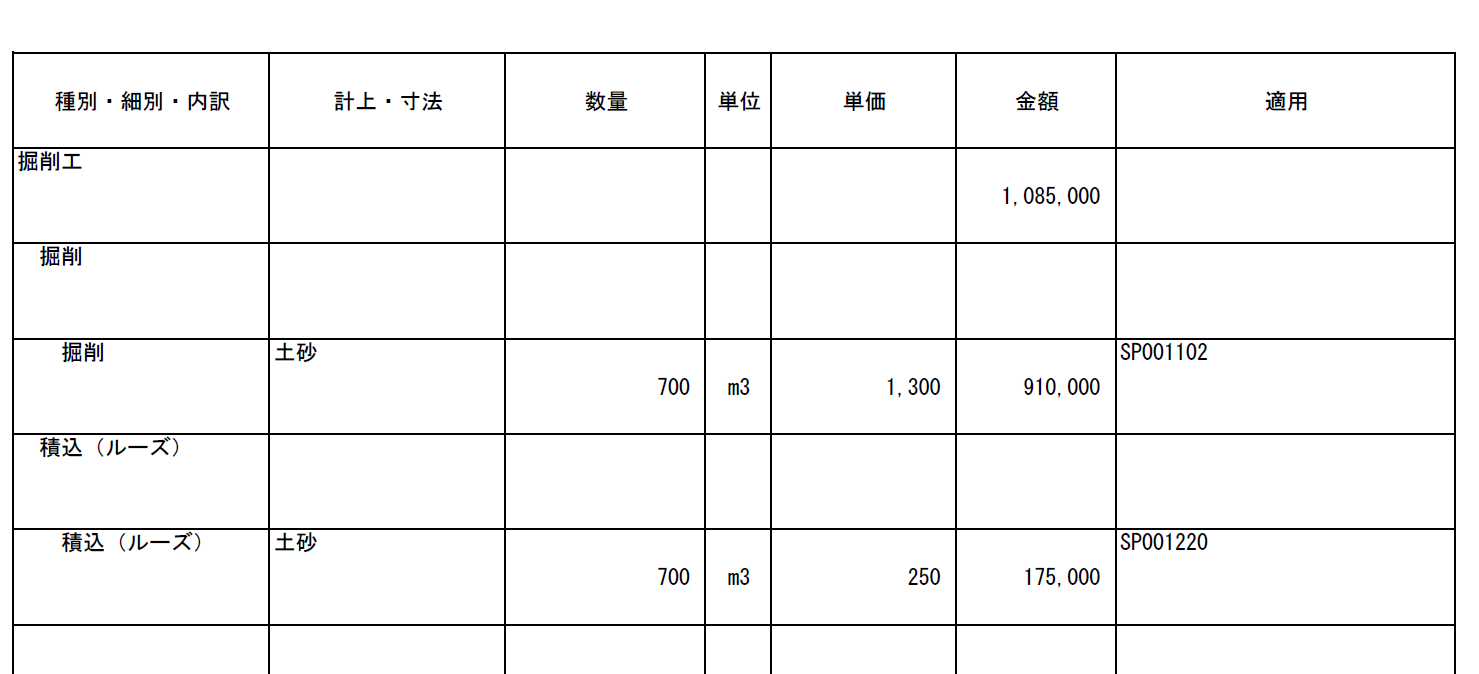

ところで、工事の契約は、①設計書、②図面、③仕様書(特記仕様書)を契約書に綴って契約することが多いです。

①設計書は、その工事で何をどれだけやるかを表形式で示したものです。金額が入ったものを「金入り設計書」、金額を抜いたものを「金抜き設計書」といいます。

入札公表時には、金抜き設計書が公表されます(上述の通り、入札参加資格がないと見られないことが多い)。そして、入札参加者はこの金抜き設計書をもとに見積もりをして応札します。

金入り設計書は、役所が持っている単価で役所が積算した設計書(官積算という)で、この金額が入札の予定価格となります。この予定価格を超える契約はされません。

そして、予定価格からある計算式に当てはめて出された最低制限価格が設定され、最低制限価格を下回る金額も無効になります(安かろう悪かろうじゃダメなので)。(原則の場合です)

このことから、入札参加者は、最低制限価格~予定価格の間で見積をし、参加者の中から一番安い業者が受注となります(通常の入札方法の場合)。したがって、予定価格を当てることが入札に勝ち抜く大きな一歩となります。

予定価格を公表して行う入札を除き、予定価格は入札で業者が決定するまでシークレットです。「見せて」と言っても絶対に見せてくれません。入札後には、業者は金入り設計書を入手し、単価を知ったり、設計者の癖を知ることで、次の入札に備えます。

ただ、設計書は、上のを見てもわかるように、何をやるか理解するには図面と照らし合わせてちゃんと読み込む必要があり、設計書だけではわからないと思います。

②図面は、図面です。土木の図面は見やすいと思います。建築の図面はちょっと癖があります。

③仕様書(特記仕様書)は、「○○しなさい」とか「○○はしてはならない」のような事項が、書かれている仕様書です。標準的なことは別途標準仕様書が定められています。

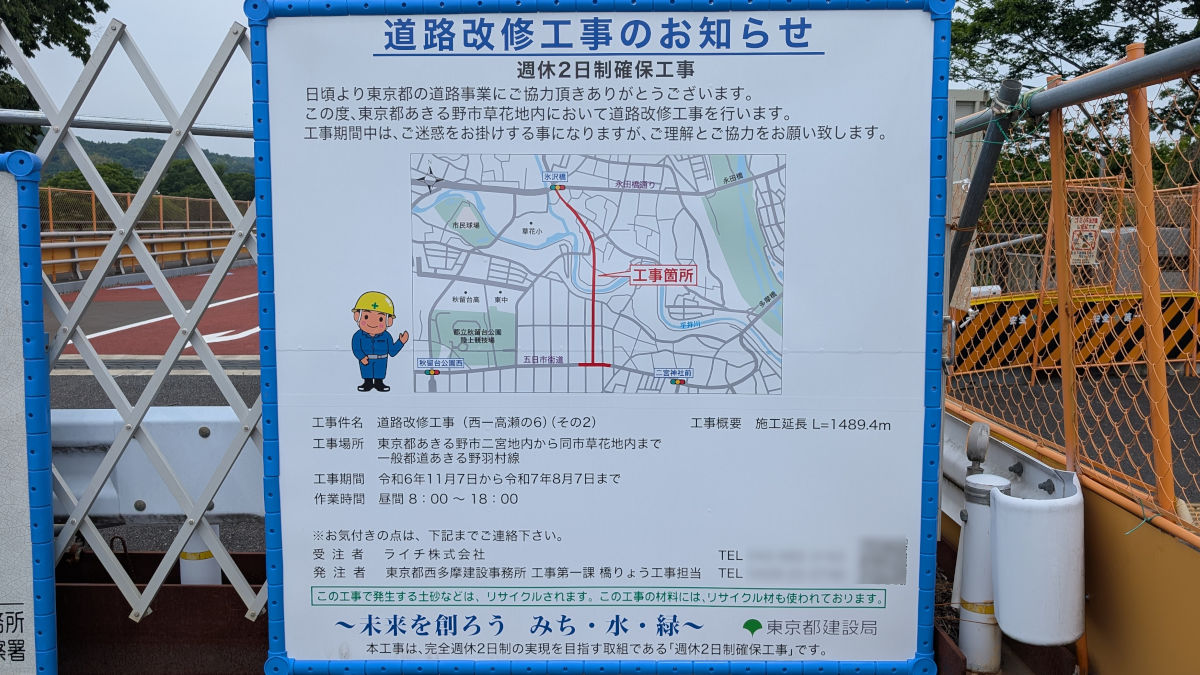

◎現地の看板を見る

このほか、独自様式の看板や、施工業者が独自に電子看板を設置している現場もあります。

△説明会に参加する

その事業で1番最初の工事の前に説明会が開かれることはたまにありますが、1つ1つの工事に対して説明会を開くことはあまりないのではないかなと思います。

とりわけ、住民説明会は近隣住民を対象としており、部外者が行くのはためらわれます。工事説明会には参加したことはないです。

△役所に問い合わせる

これが最も確実です。

ただし、工事の工程(通行止めの日の問い合わせなど)は、受注者に問い合わせましょう。「請負」という契約の性質上、受注者が責任をもって工事を完了させます。

このほか、工事の前に、近隣住民に対して受注者がチラシを配ることが多いです(電気・ガス・NTTの工事でもチラシは配っていますね)。

設計書や図面の入手方法

主な入手方法

入手方法① 情報公開請求

情報公開請求による入手が一番オーソドックスな方法です。

ただし、設計書や図面の請求は大量に行われるため、条例や法律によらない「情報提供」により提供している自治体が多いと思います。仮に情報公開請求をしても、「設計書でしたら情報提供で簡便に提供できますよ」と情報提供を勧めてくることが多いと思います。

情報公開請求の方法は記事下で書きます。

入手方法② 情報提供

設計書や図面は情報公開請求は大量に行われるため、法律や条例で定められた情報公開請求によらず、「情報提供」という形で簡便に提供している自治体が多いです。

ただし、情報提供しているかどうかは自治体によりますし、しているかどうかをインターネットに公表していない自治体が多いです。また、方法も公表していないことが多いです。どういう方法で提供しているかどうかは問い合わせるほかありません。

自治体によっては「設計書は情報提供で渡せるけど、図面は情報公開請求してね」なんてクソッタレ自治体もあります。

入手方法③ システムでの公表

上記①②のほかに、入札後、そもそもあらかじめシステム上に設計書等を掲載し、自由にダウンロードできる状態にしている自治体もあります。この場合無料でダウンロードできることが多いので、とても便利です。

ただし、変更設計書は対応してないことが多いです。

入手方法④ その他

そのほか、別の手段で入手できることもありますが、挙げているときりがないので割愛します。

先に書いたように、入札公表時に、一般人に図面が見える形で公表している自治体もあります。

東京都発注工事の場合

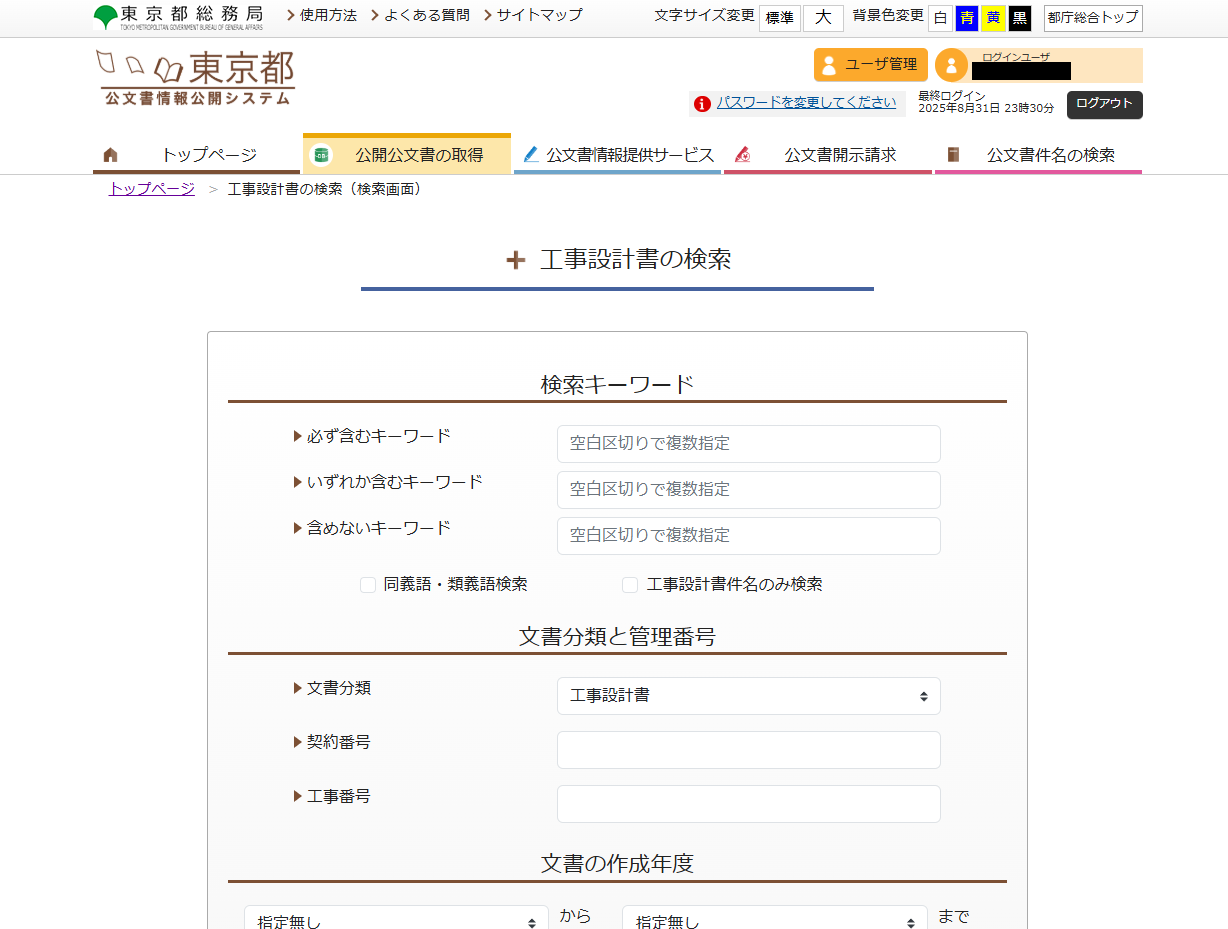

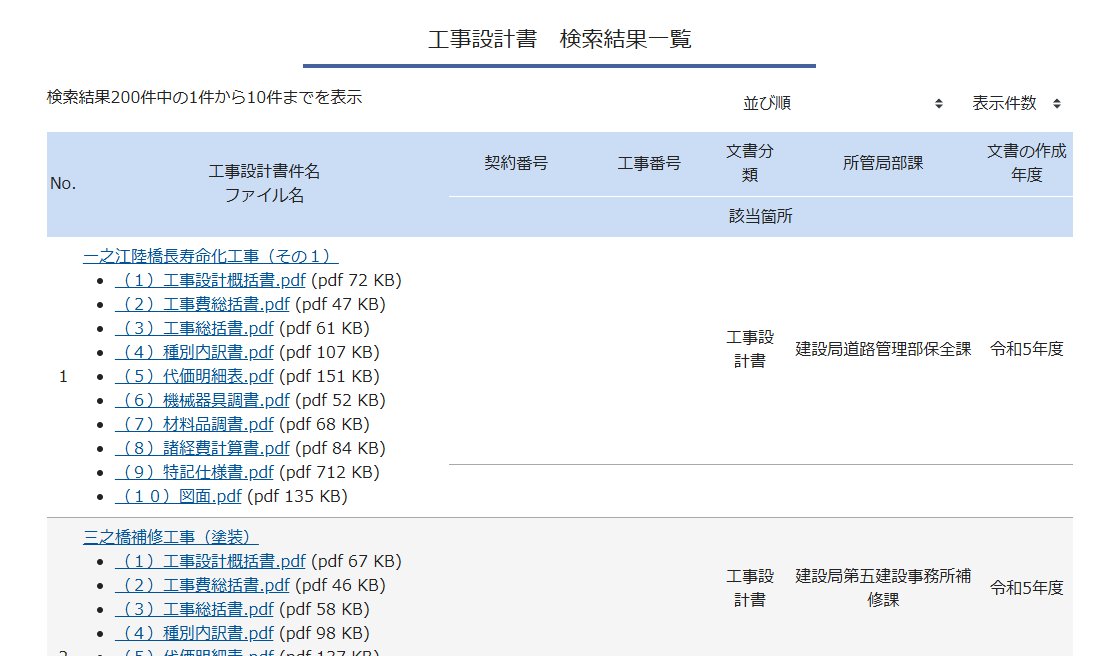

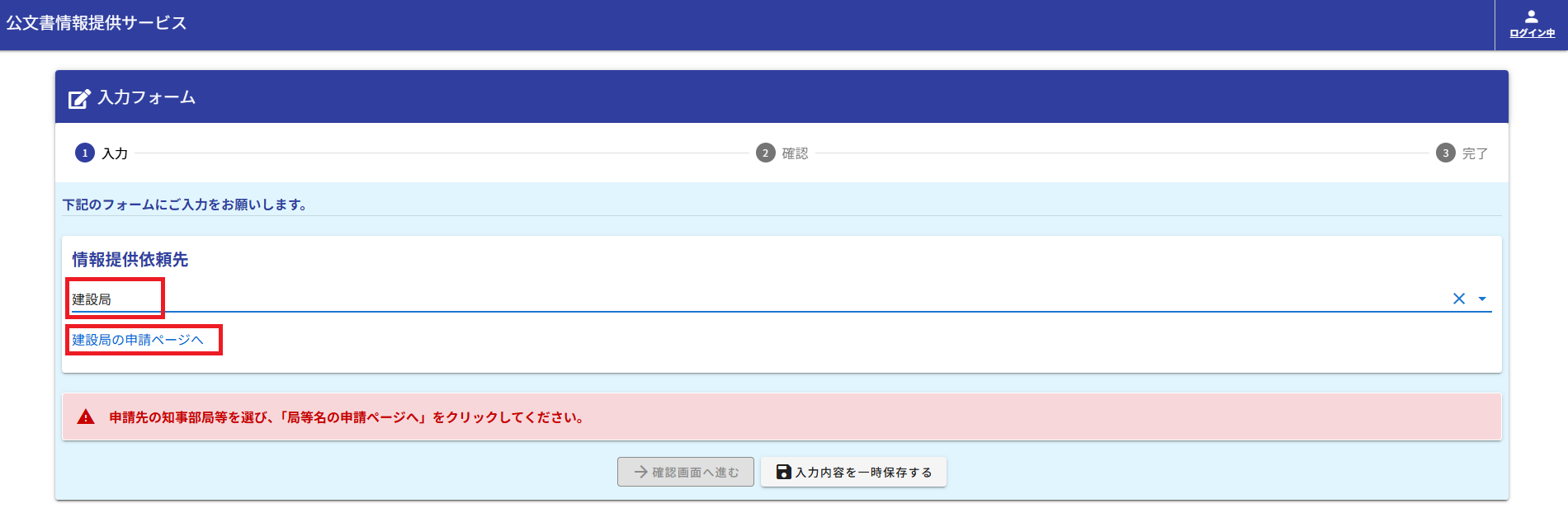

公文書情報公開システムの場合

東京都発注工事の場合、「公文書情報公開システム」に設計書等が登載されます。ただし当初設計書のみです。(都道府県市町村の工事ではそこまで大きく設計変更されることはないです)

「工事設計書の検索」をクリックします。

この段階でログインしていない場合、ログイン画面が出るのでログインします。

検索枠が出るので検索します。

入札後数日たつと掲載されることが多いです。

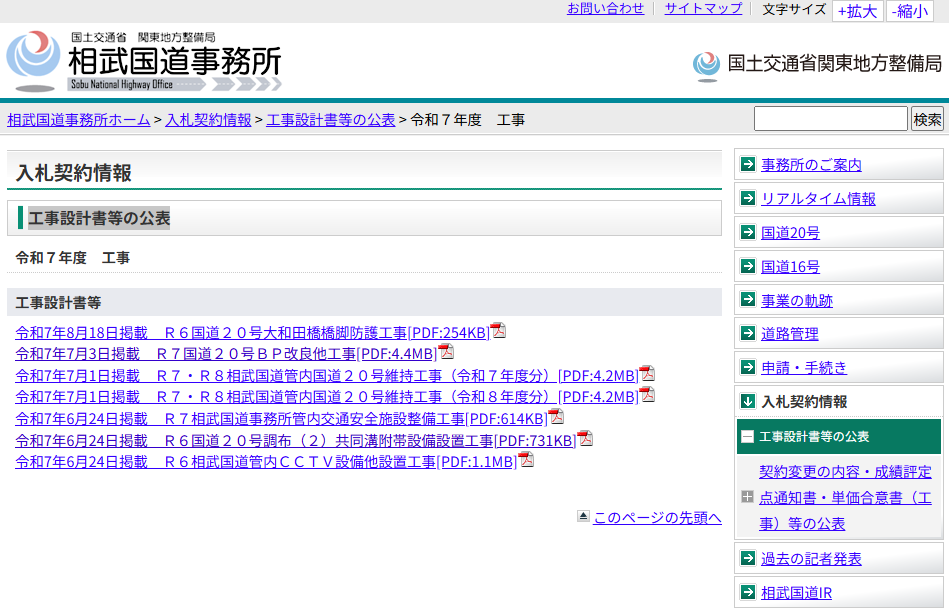

システムに掲載済み案件は、建設局の場合はこのページに公表されています。まれにこのページに載っていなくても掲載済みのことがあります。

掲載されるのは当初設計のみです。変更設計書は掲載されないため、情報公開請求や情報提供依頼を行う必要があります。ただ、都道府県市町村の工事では、そこまで大きく設計変更されることはまれなため、請求するほどのことはないと思います。(したことないです)

かつては都庁に出向いてCDからコピーする必要があったので便利になりました。

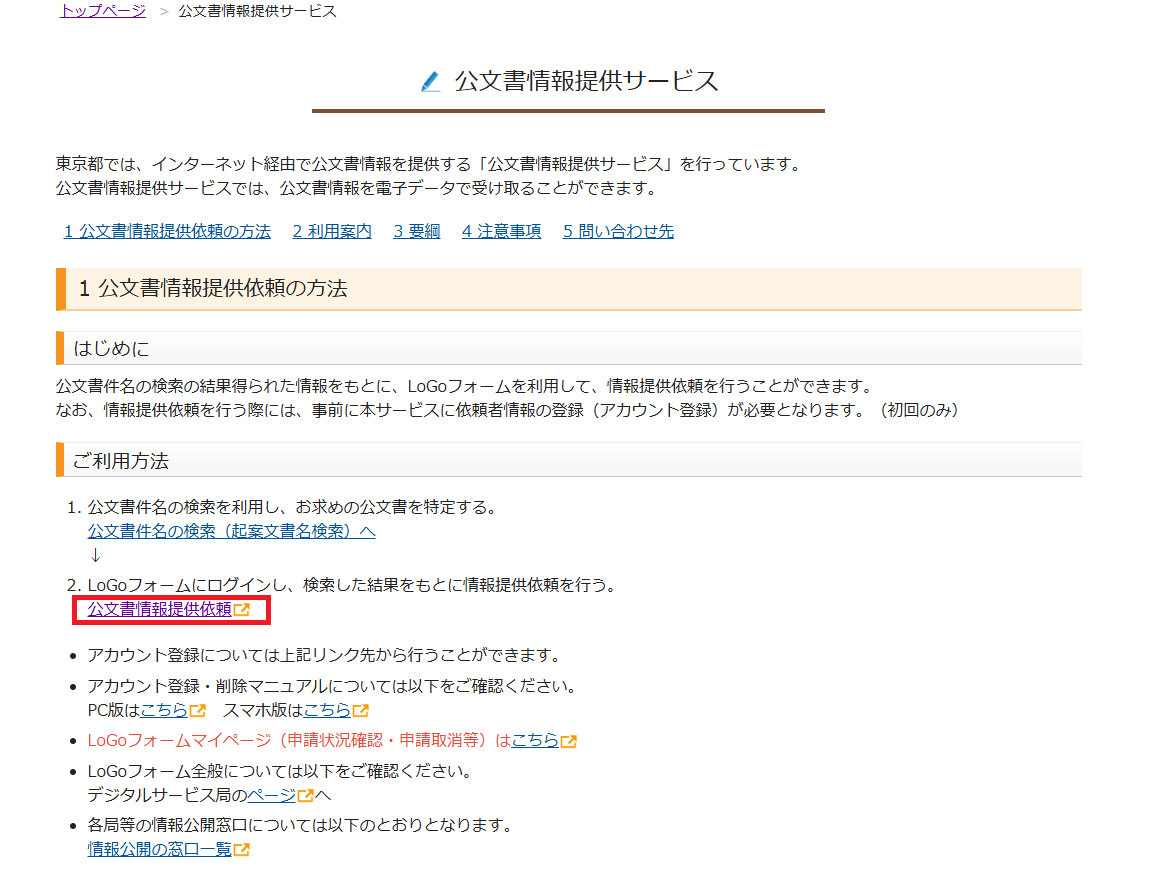

公文書情報提供依頼による方法

上記システムに掲載されていない案件は、情報公開請求や情報提供依頼による方法があります。

情報提供依頼による方法を紹介します。

東京都公文書情報公開システムにアクセスします。

中央の「公文書情報提供サービス」をクリックします。

設計書は「金入り」「金抜き」どちらか書いておかないと、折返し「どちらにしますか」と電話がかかってきます。また。「すべて」など範囲を書いておかないと、折返し「どこからどこまでにしますか?」と電話がかかってくることがあります。

確認画面で「送信」をクリックします。

数日後、メールでダウンロードページへのリンクが送られてきて、リンクからダウンロードが可能です。無料です。

「情報提供サービス」は設計書以外(公文書なら)も請求可能です。

ただし、情報公開請求とは異なり、行政不服審査法に基づく審査請求の対象外です。非開示となっても異議申し立てできません。(詳細は都のHP参照)

設計書や図面であれば非開示になることはほぼ100%ないと思います。(入札時に公表しているので)

情報公開請求による方法

東京都の場合、上記の公文書情報公開システムでほとんど事足りるため、普通の案件の場合、情報公開請求する必要はないと思います。よっぽど非開示になって不服申し立てしたい場合は別ですが。

それと情報公開請求は手続きが面倒臭いので、便利なシステムがあるのにやる必要はないと思います。私は情報提供システムが開始される以前にやった以外はやっていません。

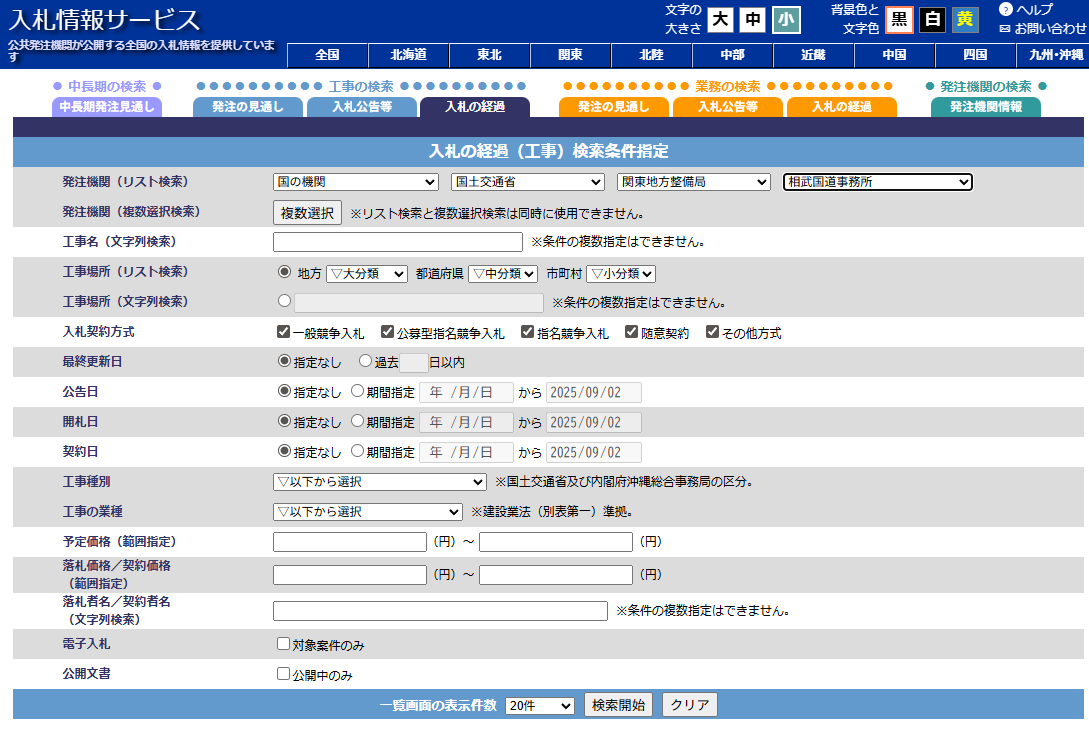

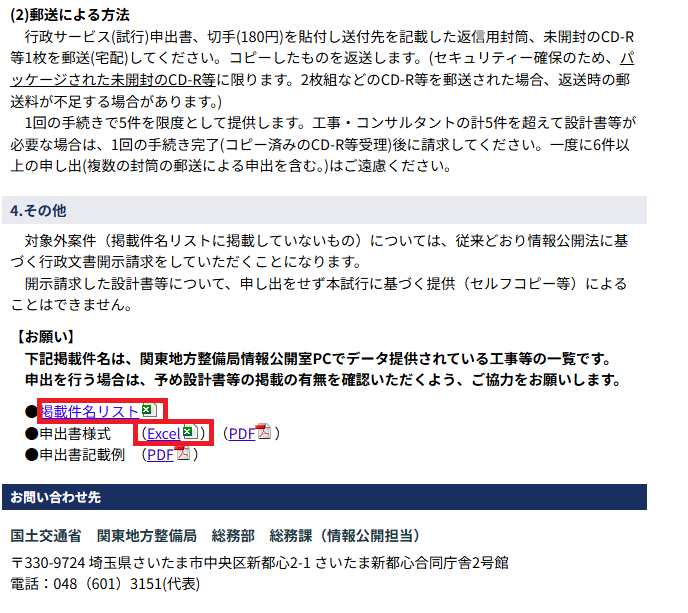

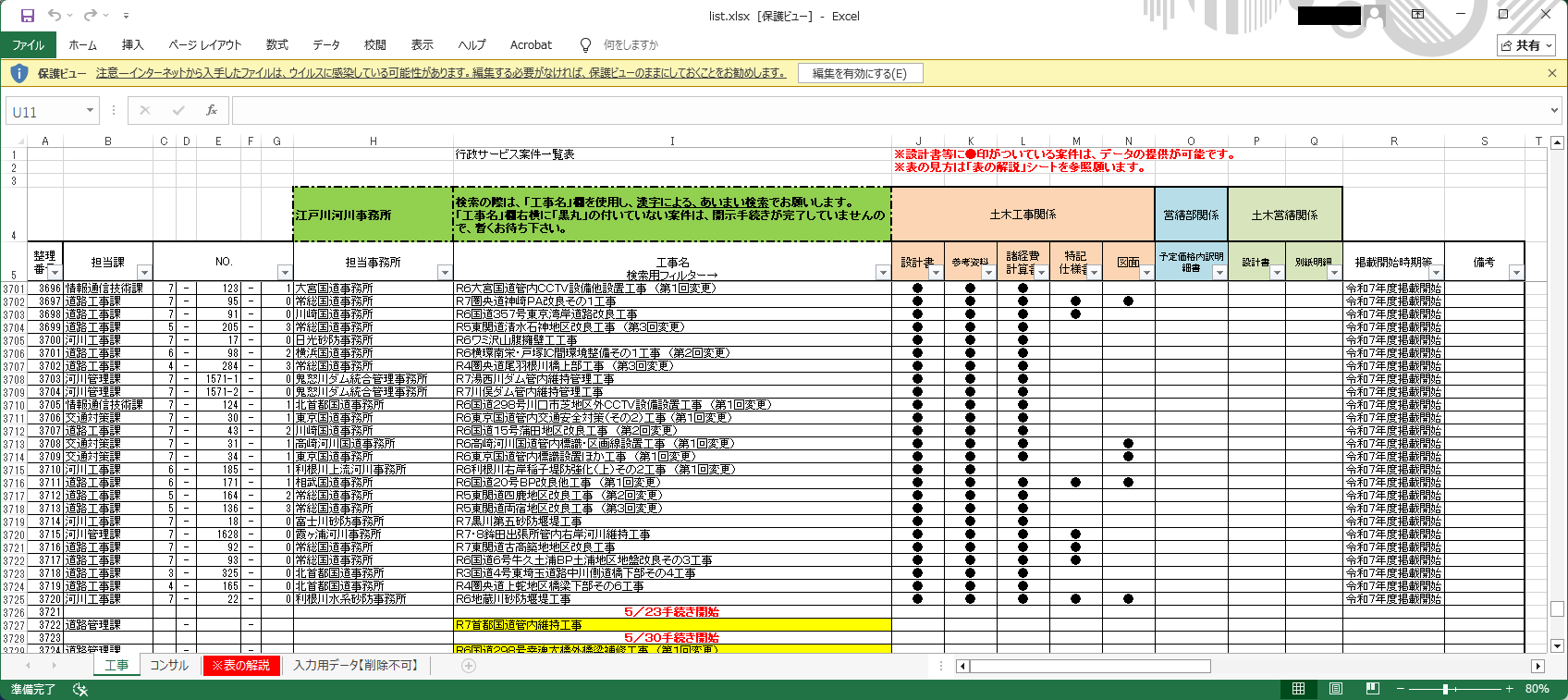

国土交通省関東地方整備局の場合

国土交通省の場合、どこの整備局等もだいたい同じですが、関東地方整備局でしか試したことがないので関東地方整備局の場合を紹介します。

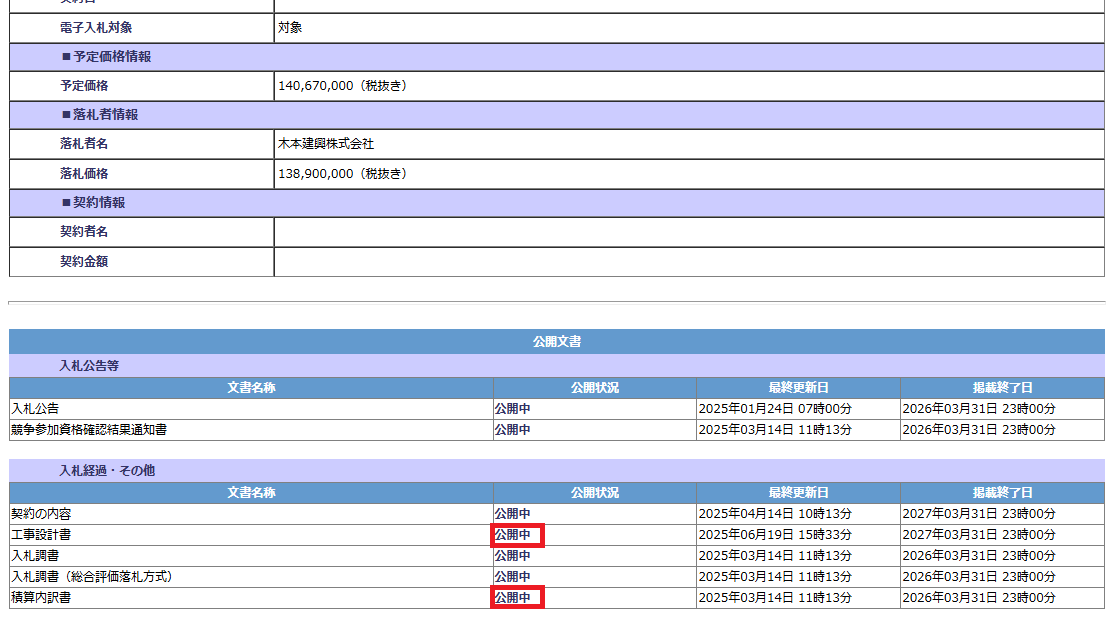

入札情報サービスによる方法(積算内訳書・工事設計書(2024年度以前))

国土交通省などが使用している入札情報サービスで、積算内訳書などの閲覧ができます。

ただし、一般人が積算内訳書を見ても何のことかわからないと思います。

入札情報サービス

各事務所の設計書等公表ページによる方法(2025年度~)

工事設計書がダウンロードできます。ただ、これを見ても何の工事をするのかはわかりにくいと思います。

2026年1月7日追記

【朗報】2026年1月1日以降契約案件から、各事務所等のサイト内での公表について、図面も対象となりました。(ただし当初契約のみ)

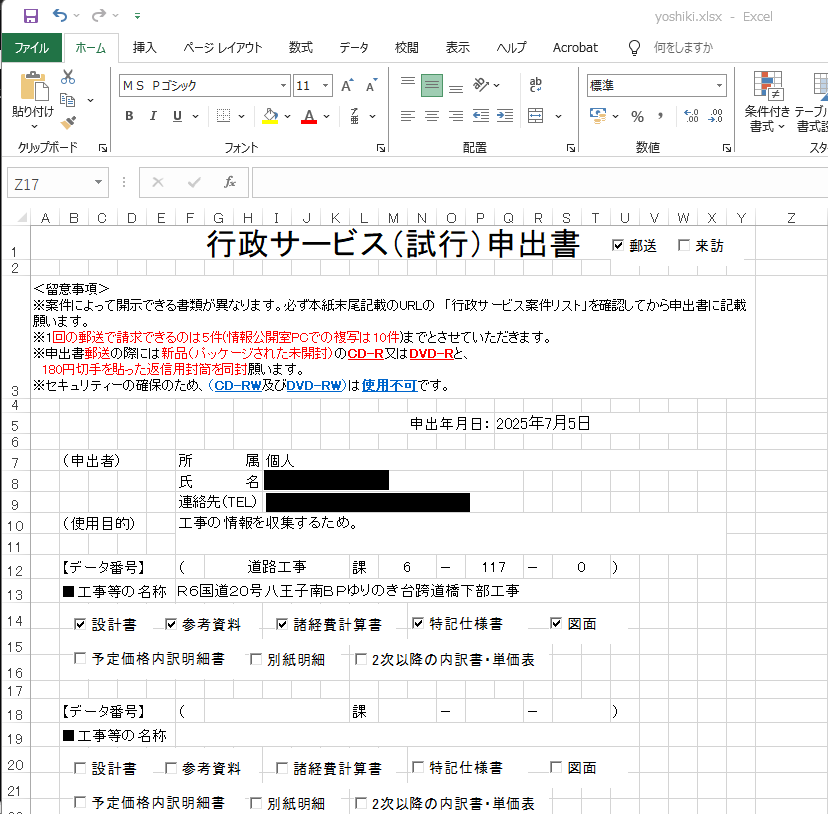

郵送・訪問による場合

誰かが情報公開請求をして開示決定した案件に限り、郵送や訪問により工事設計書や図面を入手できます。誰かが情報公開請求してない案件は対象外で、情報公開請求をする必要があります。

ここでは、郵送による方法について紹介します。

掲載件名リストを見て、申出書に記入します。環境によってはマクロの保護画面や、編集の保護がかかる場合があるので解除します。

使用目的は「工事の情報を収集するため。」と適当に書いておきます。

郵送での1回での申し出可能件数は5件(申出書1枚分)です。

封筒に、①印刷した申出書、②パッケージされた未開封のCD-RまたはDVD-R、③180円切手を貼った返信用封筒 を同封し、申出書記載の関東地方整備局の部署に送付します。返信用封筒には当然自分の住所氏名は記入しておきます。

②のCD-R、DVD-Rですが、通常の案件であれば1枚あれば容量は十分足ります。

以前までCD-RWやDVD-RWも可能でしたが、2025年の春くらいから不可能となりました。

このCD-R等の入手が非常に困難です。いまどき1枚づつパッケージされたCD-Rはほとんど売っていません。ネット通販でも売っている店が限られます。実店舗でもほとんど売っていません。頑張って入手しましょう。

セキュリティの都合なのは理解しますが、時代遅れ甚だしいです。

③返信用封筒及び送付の切手代は、通常であれば180円で足りますが、重い物がある場合はご自分でお調べください。(2025年9月1日時点)

1週間くらいすると、案件をコピーしたCD-R等が普通郵便で返送されてきます。

不満

工事設計書や図面なんて、入札時に入札参加者に公表していて非開示部分なんてほぼないんだから、こんな面倒くせぇ方法を取らせずに、最初から自ら公開しろ!

2026年1月7日追記

【朗報】2026年1月1日以降契約案件から、各事務所等のサイト内での公表について、図面も対象となりました。1つ上の小見出しを参照。

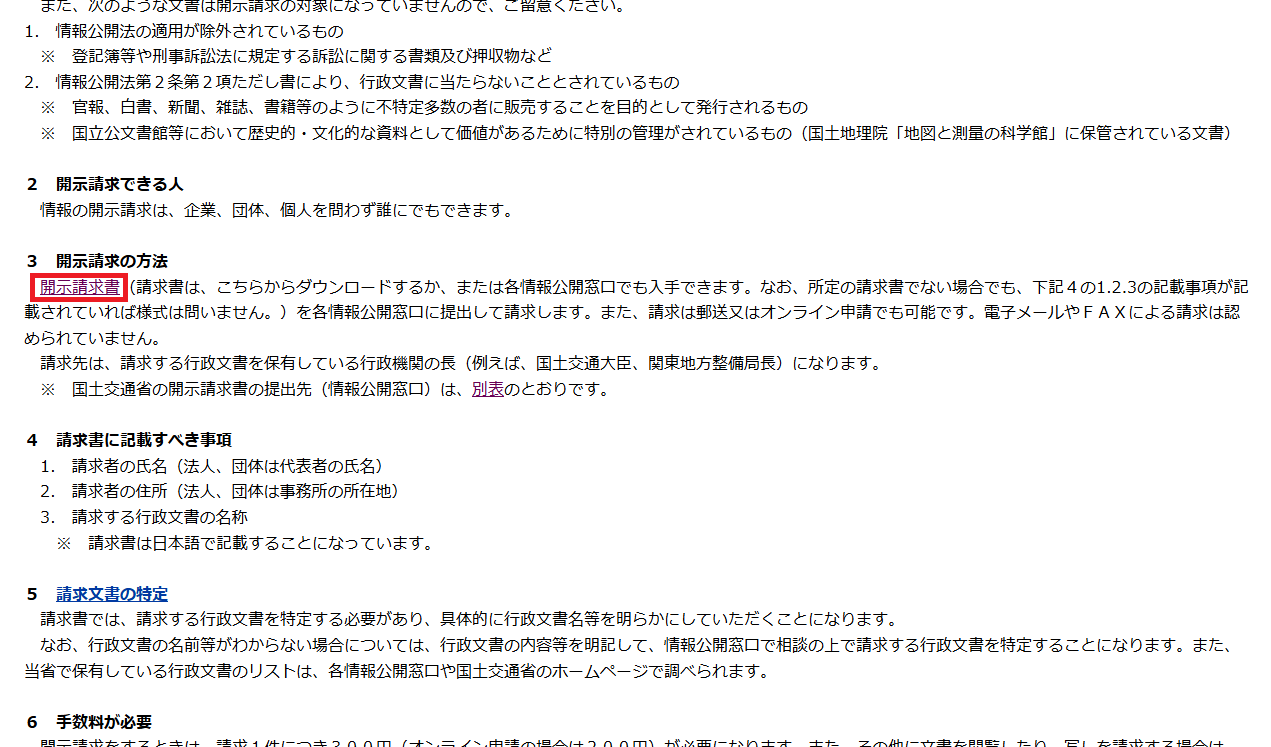

情報公開請求による方法

上記の方法で入手できないものは情報公開請求する必要があります。これが超めんどくせぇし、国の手続きが超遅いです。開示までなんだかんだ2ヶ月ほどかかります。

市町村に対して工事設計書を情報公開請求する場合は、最速で翌日、平均的でも1週間ほどで開示されますが、国は法律で定められた最長期間である30日ぴったり掛けてきます。この30日は受理から開示決定まで30日なので、その後の郵送でのやり取りや、支払いのやり取りを含めると2ヶ月かかるのです。

情報公開請求は、国のサイトでの説明が超不親切でやり方がわかりにくいので、紹介してみようと思います。たぶんあえて説明はしてないのでしょう。

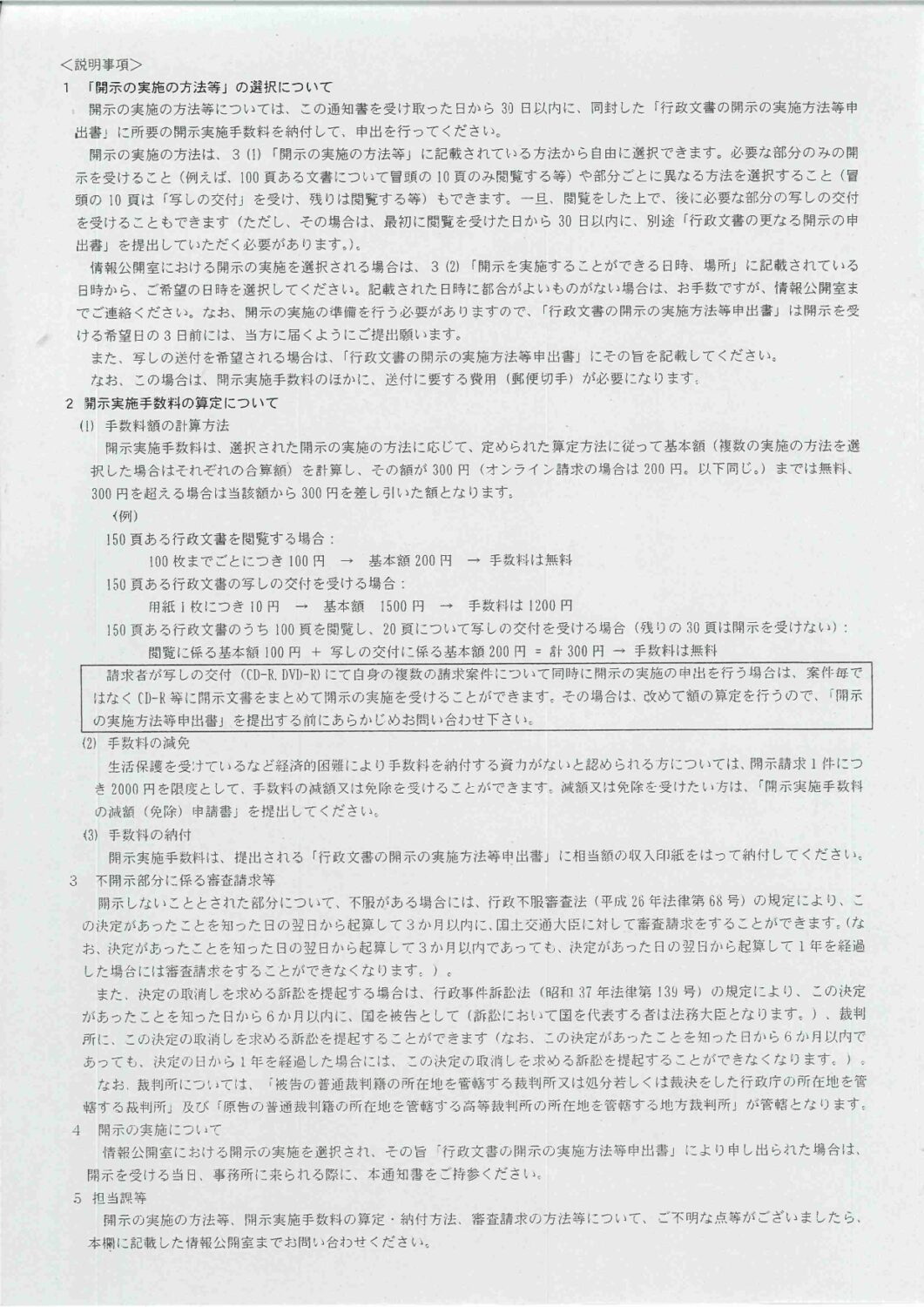

関東地方整備局の情報公開請求の説明

請求先

情報公開請求の請求相手は、関東地方整備局内の事務所(相武国道事務所など)は、関東地方整備局長あてとなります。工事案件によって請求相手が異なるのでよく確認してください。

請求方法

窓口に直接提出する方法、請求書を紙で郵送する方法、オンラインによる方法などがありますが、今回はオンラインで請求し、写しをCD-R等でデータで入手する方法について説明します。

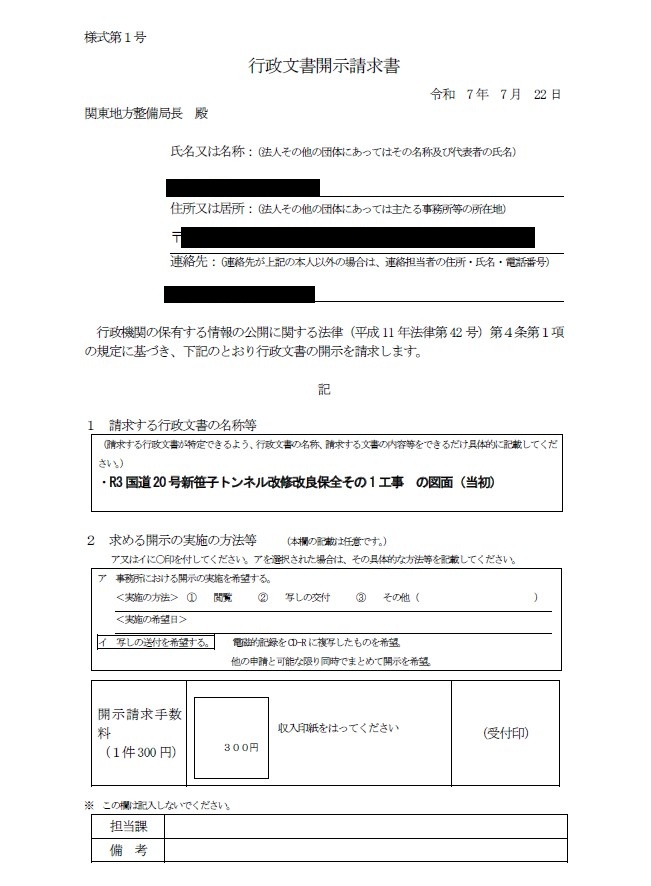

開示請求書を準備する

このページの「開示請求書」のページから様式をダウンロードし、必要事項を入力します。

ここにも記載があるように、必要事項が書いてあれば書式は自由なようですが、不備があっても面倒臭いので、この様式をいつも使っています。

参考までに、工事図面を請求した際の開示請求書を見本に載せておきます。

行政文書の名称には、工事件名と、「図面」や「工事設計書」、「特記仕様書」など、欲しいものを書いておきます。

工事件名は入札情報サービスなどから正確な名称を書いておきましょう。

それと、いつの契約段階のものなのか、「当初」なのか「第1回変更」なのか「第2回変更」・・・なのかを書いておきます。

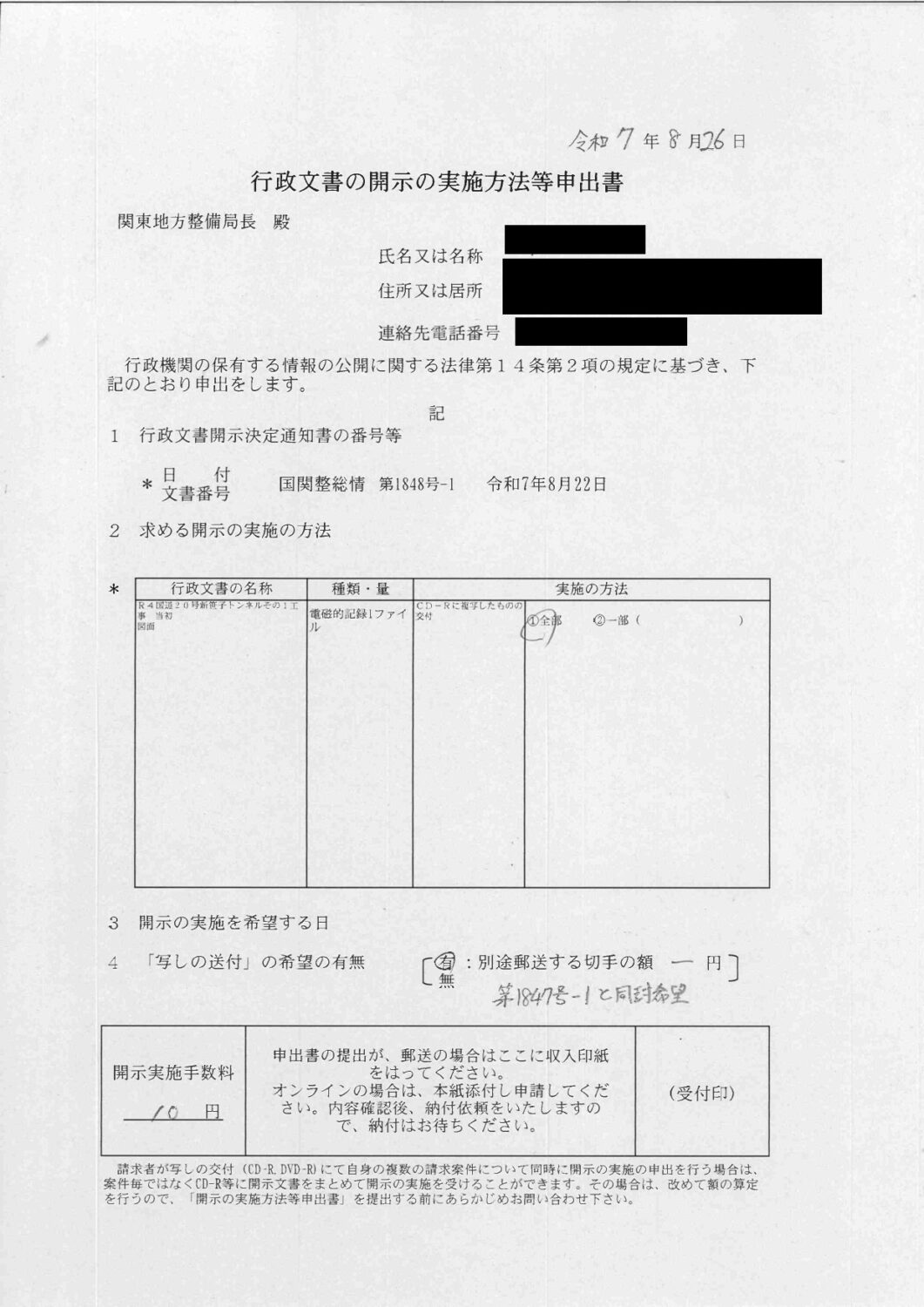

なお、1つの請求書に対して1案件のみ記載することになります。複数の工事を請求したい場合は、その分請求書が増えます。(1つの工事で図面と工事設計書が欲しい場合は1つの請求書でいいはずです)

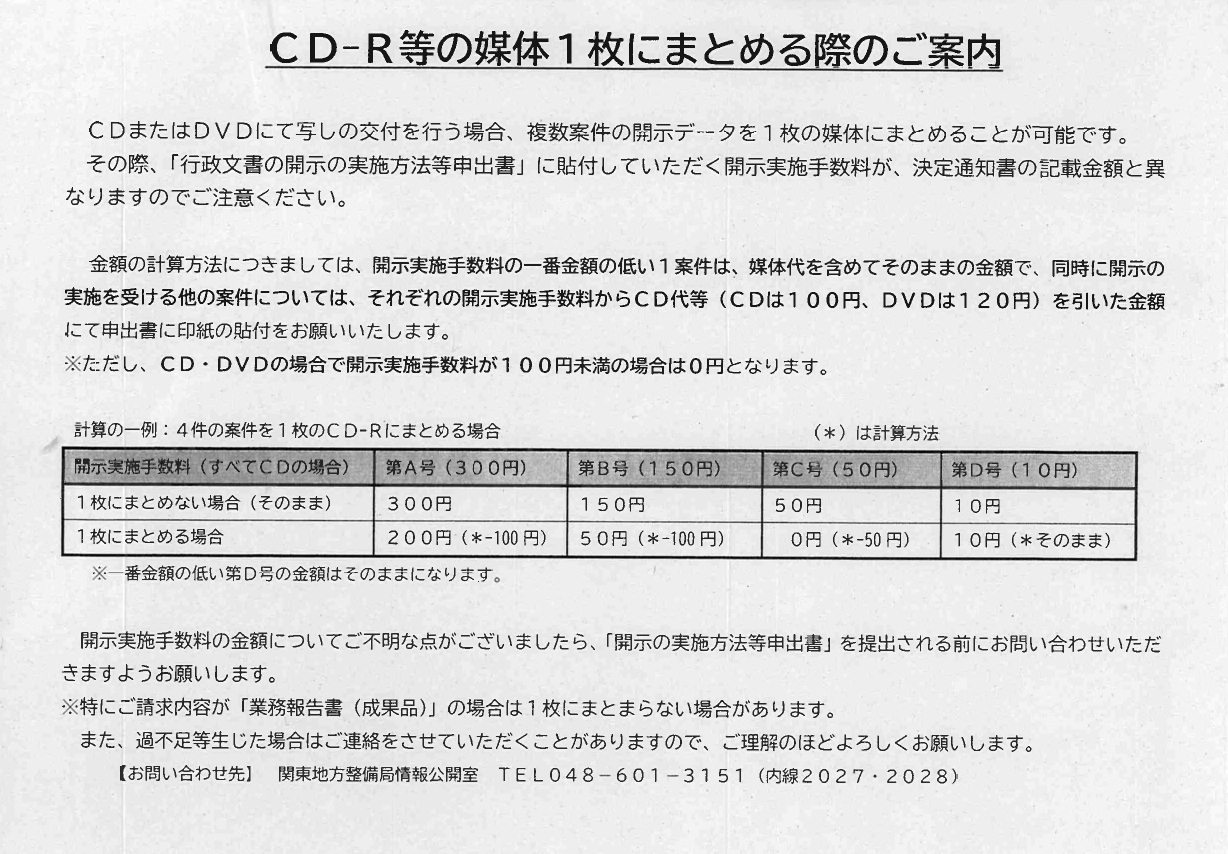

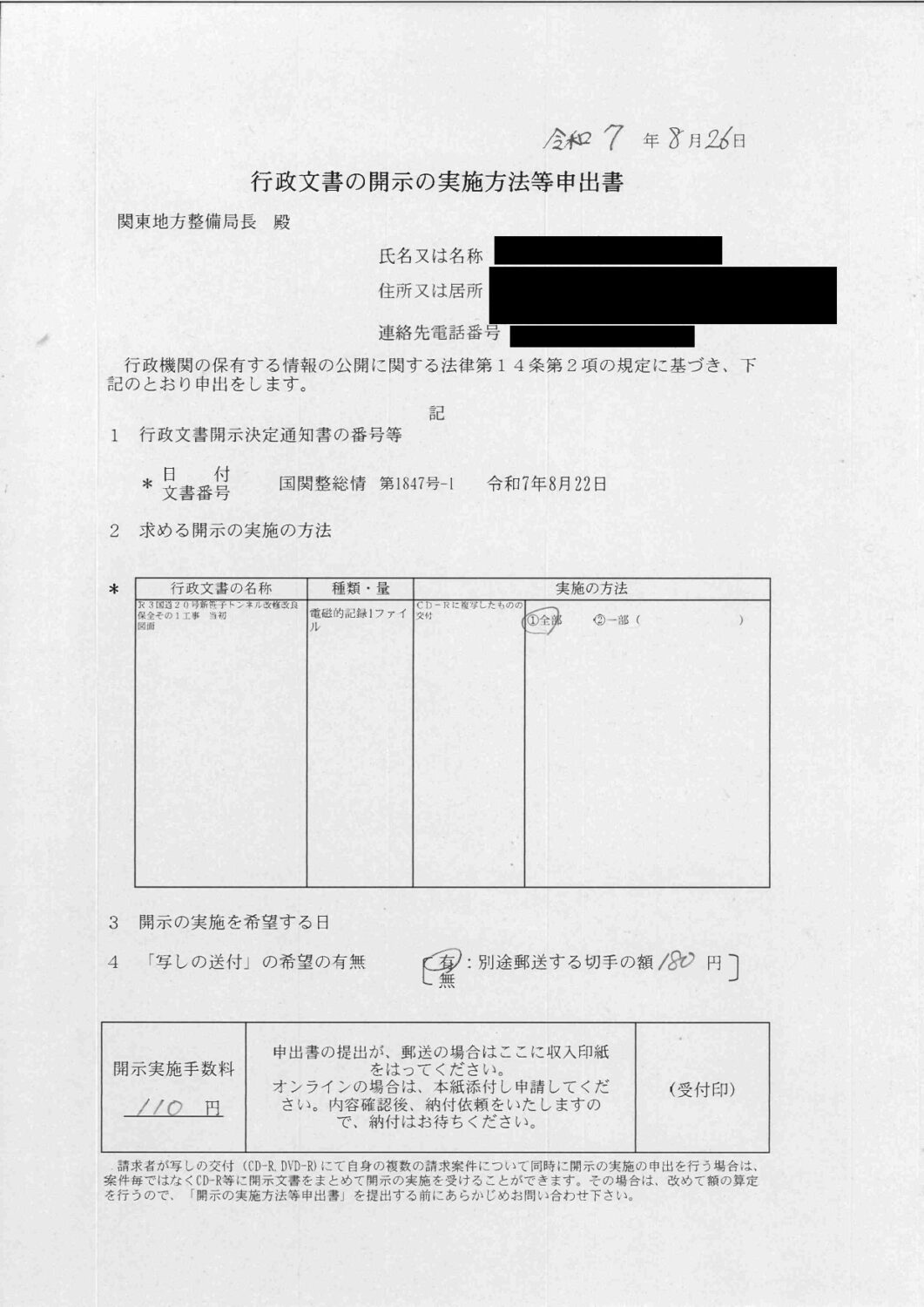

今回はデータを入れたCD-Rを郵送でほしいので、「2求める開示の実施方法」は、「イ 写しの送付を希望する」を選択します。余白に「CD-Rでほしい」旨を書いておきます。また、今回は複数の案件を1枚のCD-Rにまとめてほしいので、その旨も書いておきます。

窓口での閲覧のみとしたい場合や、窓口で写しが欲しい場合、紙でほしい場合は、その選択をします。なお、開示実施手数料(紙への複写は1枚10円、CD-Rは100円+1ファイル210円等)がかかるので、データでもらった方が安いと思います。

開示請求手数料は1件300円(オンラインの場合は200円)です。紙の請求書で請求する場合は、欄に300円分の収入印紙を貼って提出します(消印は関東地方整備局が押します)。オンラインの場合は、ここに収入印紙は貼りません。

工事はよっぽど単純な工事でない限り、契約変更されることがほとんどです。当初契約は入札情報サービスに出るのでわかりますが、変更契約はいつ変更したか、何回変更したかはほとんど公表されないため、問い合わせが必要です。(公表ページがありますが、すべて公表されていないようです)

契約変更は、区市町村や都道府県の工事であれば、最低限度の変更(ルールがある)に留まりますが、国の工事はかなり大胆な変更がされることがあります。

役所によってルールが異なりますが、変更契約書の図面は、変更したページのみ契約書に綴るとする役所が多いため、当初の図面がないのに変更契約の図面を入手すると、歯抜けになってよくわからなくなります。

また、国の設計図は、当初契約では代表箇所のみピックアップしたような図面で発注し、第1回変更等で、より詳細な図面を大量に追加するという方法を取っていることがあります。(こういう方法は都道府県以下では見たことがありません)

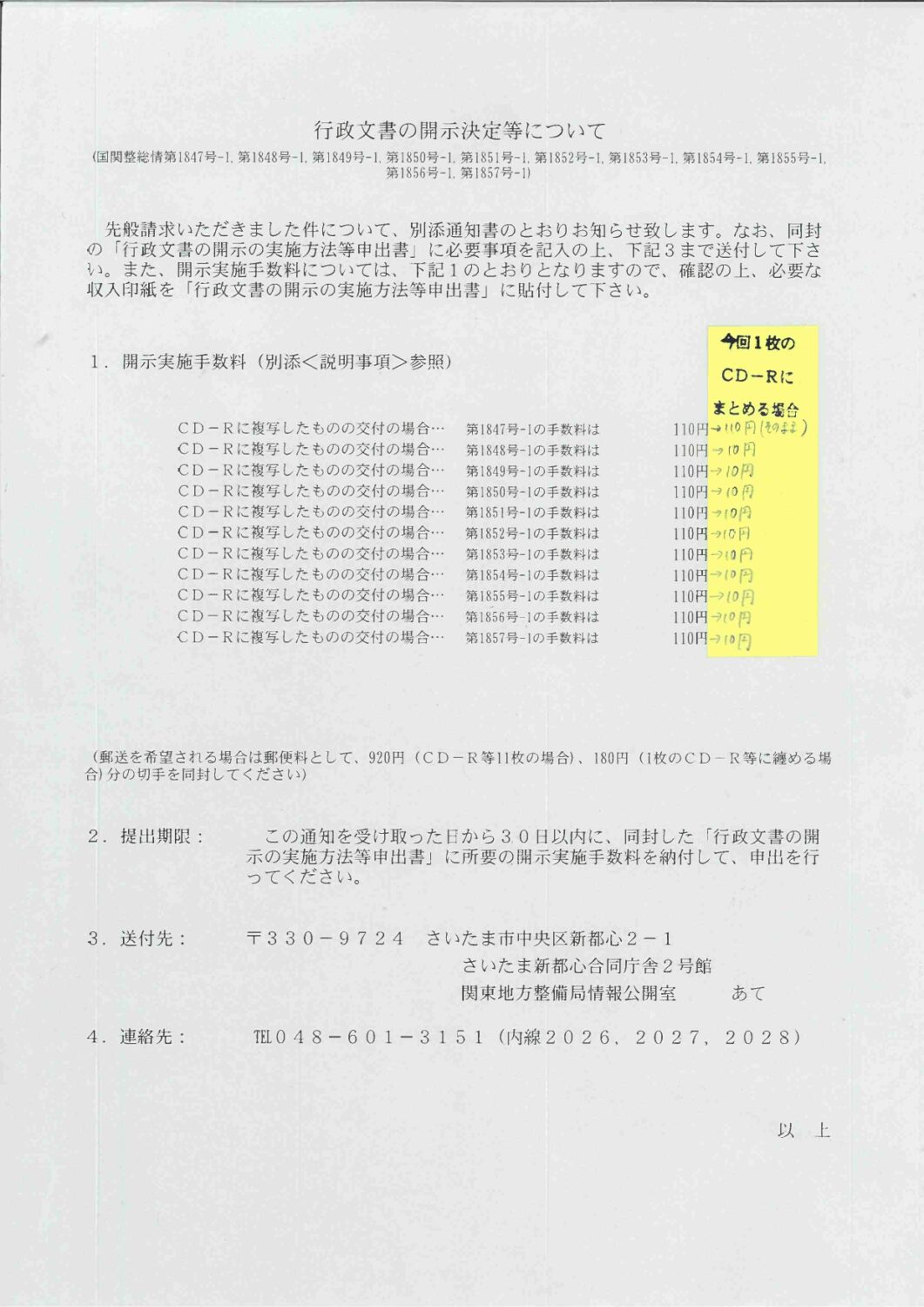

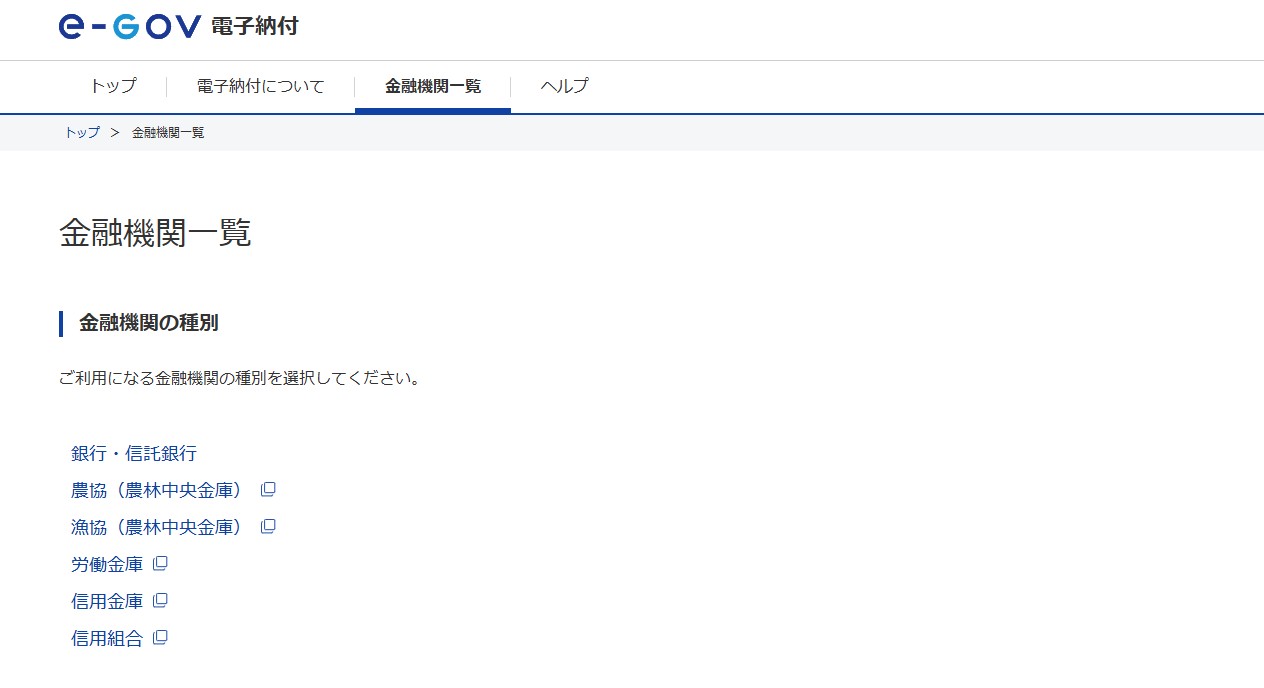

オンライン申請する

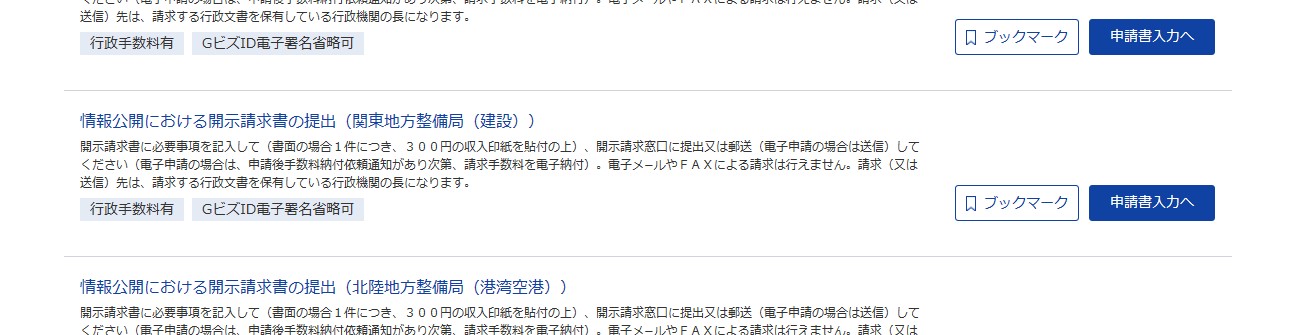

オンライン申請は、e-Gov電子申請を使います。

現時点ではパソコンからしか申請ができません。スマホではできません。

e-Govのソフトをダウンロードし、所要の設定を行います。アカウントも用意します。(この説明は割愛します)

e-Govは役所あるあるの痒いところに手が届かない、うぜぇシステムです。使えばわかります。

似たような手続きが大量に出てくるので間違えないようにしてください。

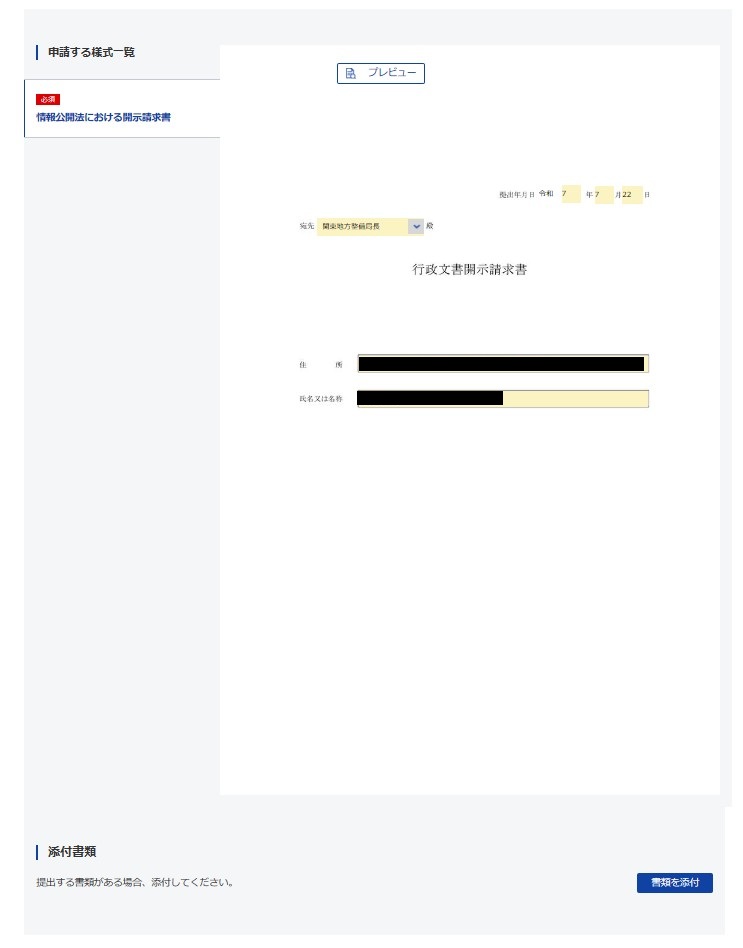

申請書入力画面に遷移し、申請者情報・連絡先情報を設定します(スクショは割愛します)。おそらくログイン情報がそのまま引き継がれているはずです。

その下に「行政文書開示請求書」なるフォームがあるので、必要事項を入力します。

さらに下に進み、添付書類の「書類を添付」に、先ほど作成した「行政文書開示請求書」のデータを添付します。(フォームで行政文書の名称など入力させてくれればいいのに、これは添付とか意味わからん)

次に、ページ下部の「内容を確認」を押します。

これで請求書の提出は完了です。ここからしばらく待ちます。

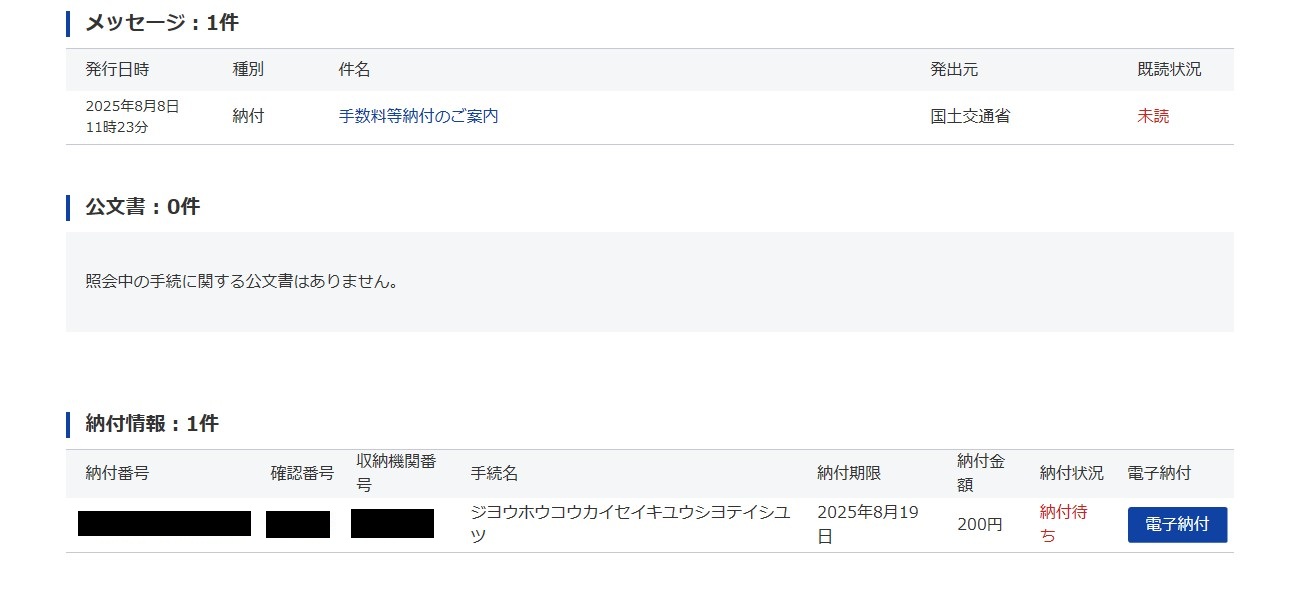

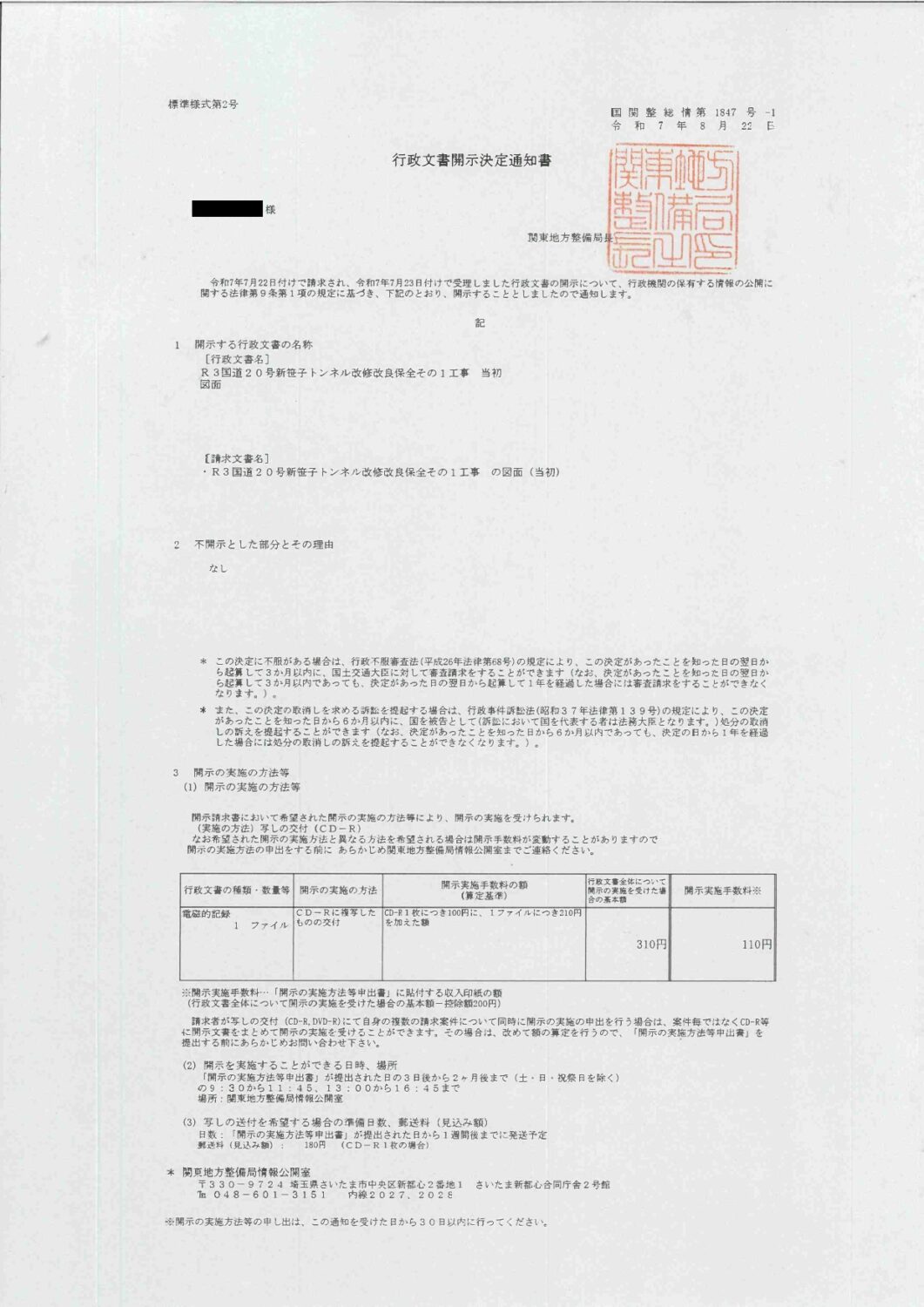

開示手数料の納付

数日(2週間ちょっとのことが多い)すると、手数料納付について通知が来ます。といいたいところですが、なぜか通知されないことがあります。(Gmailのほうでブロックしてるのかもですが)

e-Govの利用者設定画面では「各種メール通知の配信設定が可能です。※手数料等納付、補正期限、電子送達、情報共有についてのお知らせは、必ず通知します。」とされていますが、来ないことがあるので、随時e-Govにアクセスして確認します。

都道府県以下では開示の手数料自体は無料のことが多いですが、国はガッツリ金を取ります。

ここからさらにしばらく待ちます。

開示の決定

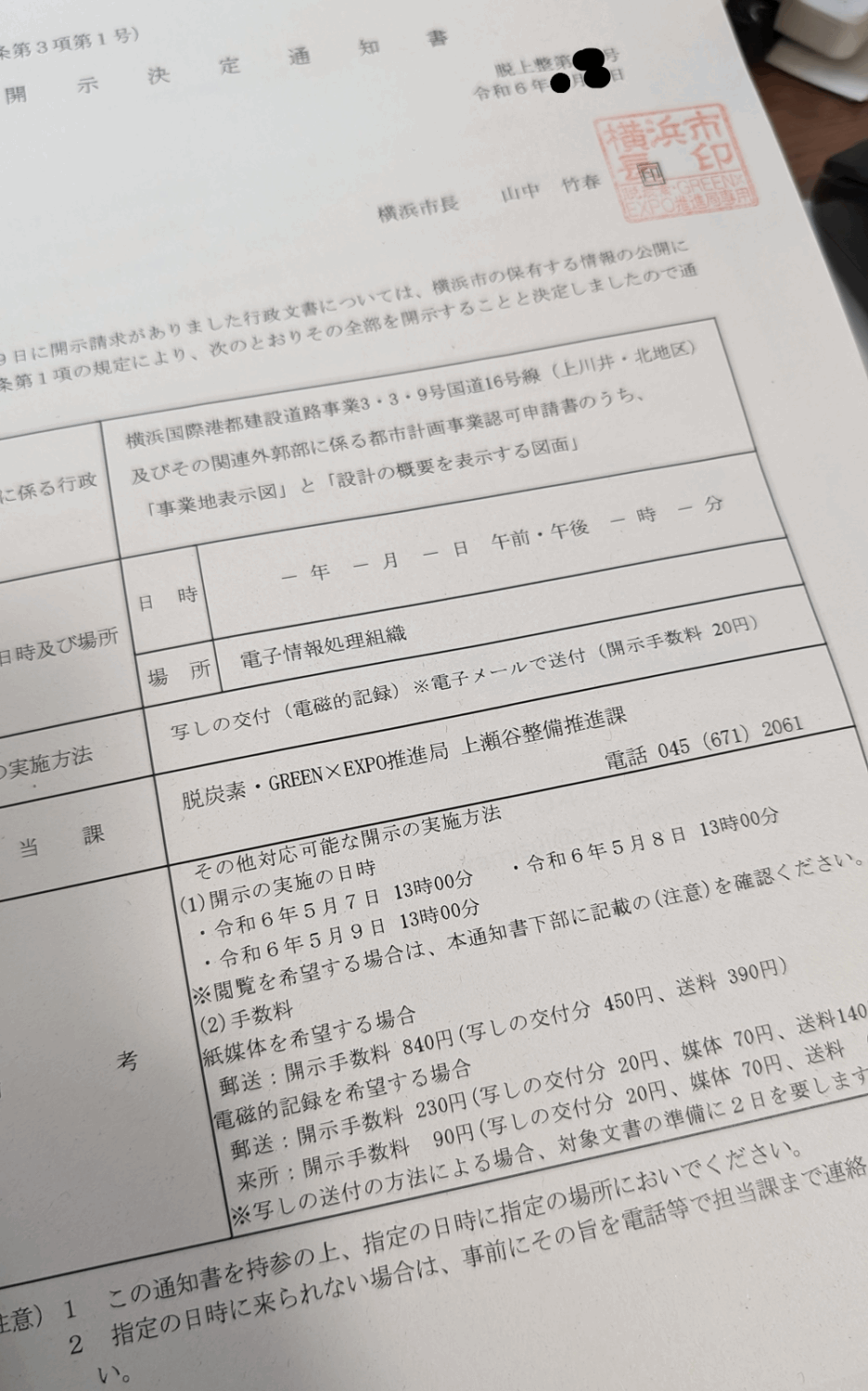

暫くしたあと、「行政文書開示決定通知書」が普通郵便で送られてきます。

工事設計書のような単純な文書でも、法律で定められた30日ぴったり掛けてきます。ちなみに、ちょっと難しい文書だと延長して60日掛けてきます。遅すぎます。(過去の例だと道路の管理協定書とか。民間会社の社印が非開示黒塗りとなった程度で60日。)

工事設計書や図面の場合は非開示部分はほぼないはずです。

既に手数料200円を納付済みですが、これとは別に開示実施手数料が必要となります。

今回は電子媒体に複写したものでの開示をお願いしているので、電子ファイル1ファイルあたり210円、CD-R1枚100円がかかりますが、既に納付済みの200円と相殺した110円が開示実施手数料となります。

※紙での開示や、閲覧のみの場合は手数料が異なるので、開示実施手数料の詳細は関東地方整備局HP参照

なお、今回は複数の案件をまとめて開示するようにお願いしており、1枚のCD-Rにまとめるので、CD-R代が減ります。

行政文書開示決定通知書のほかにこのような文書が同封されてきます。

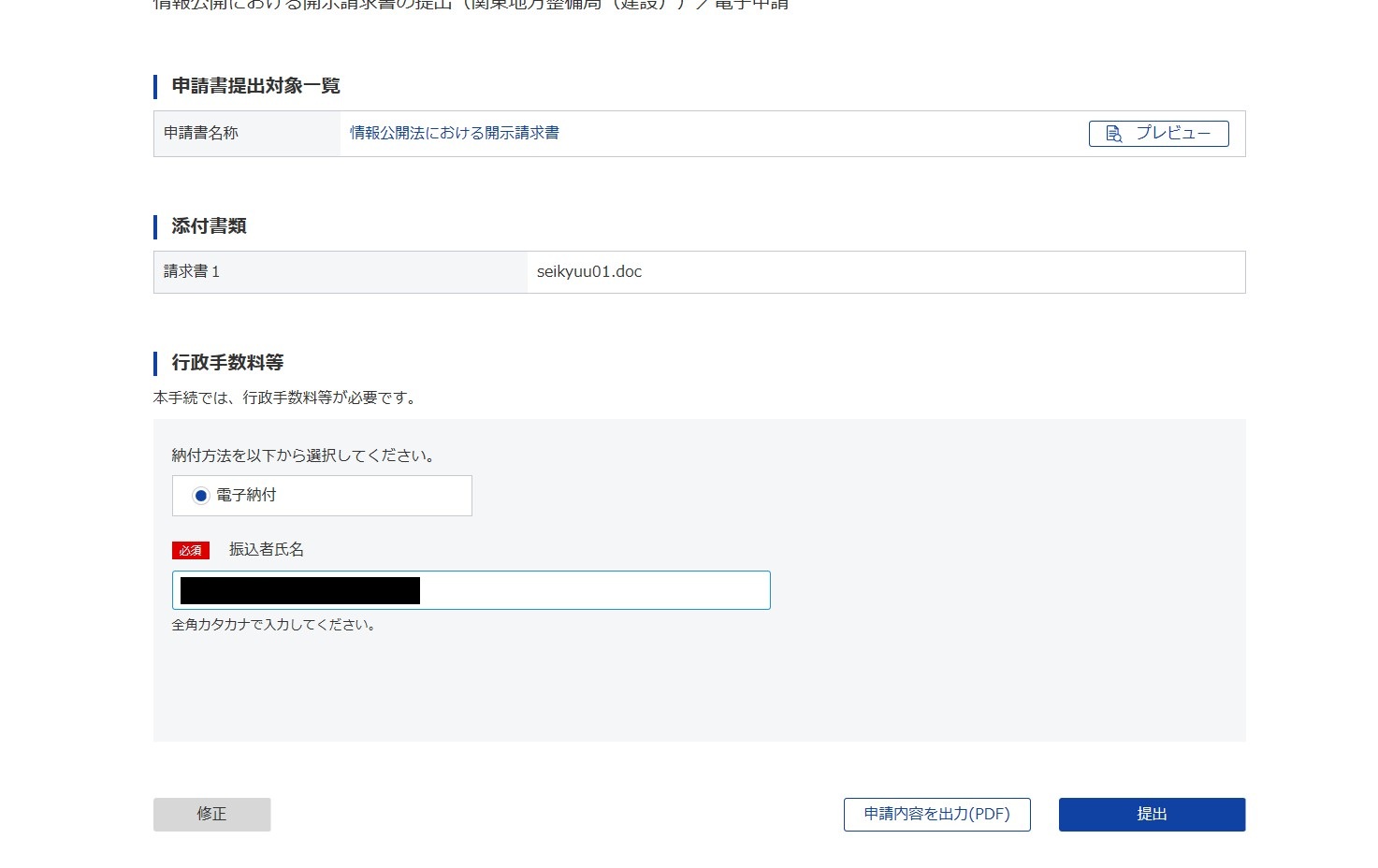

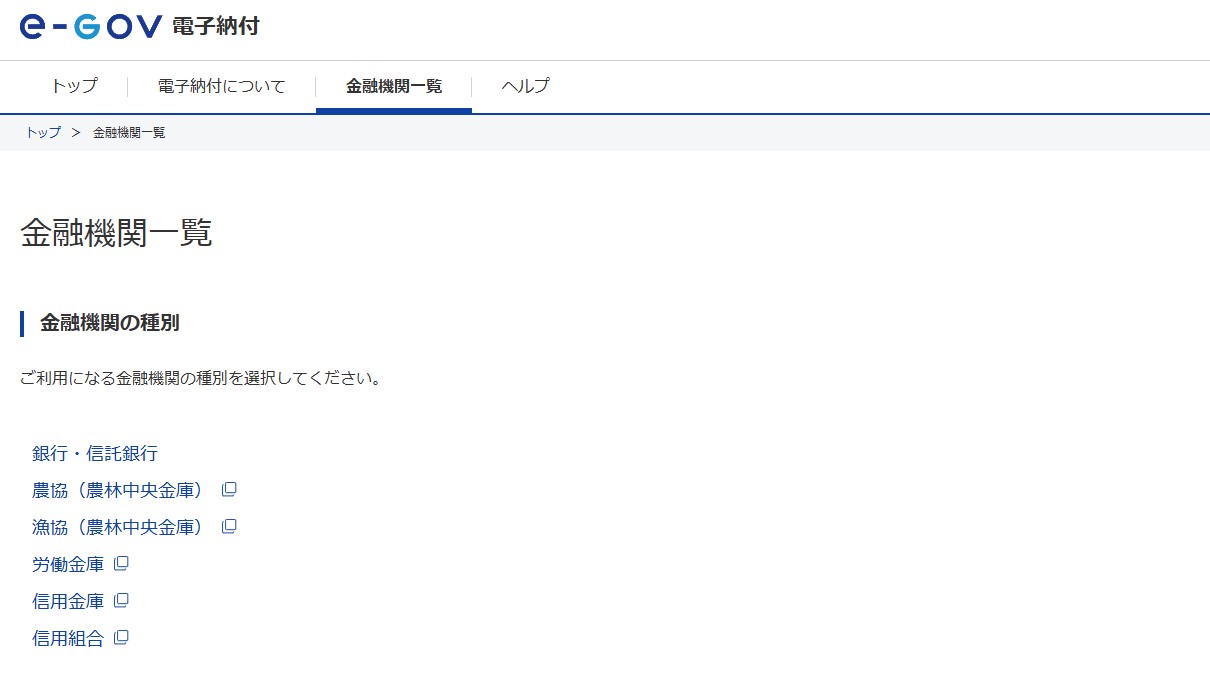

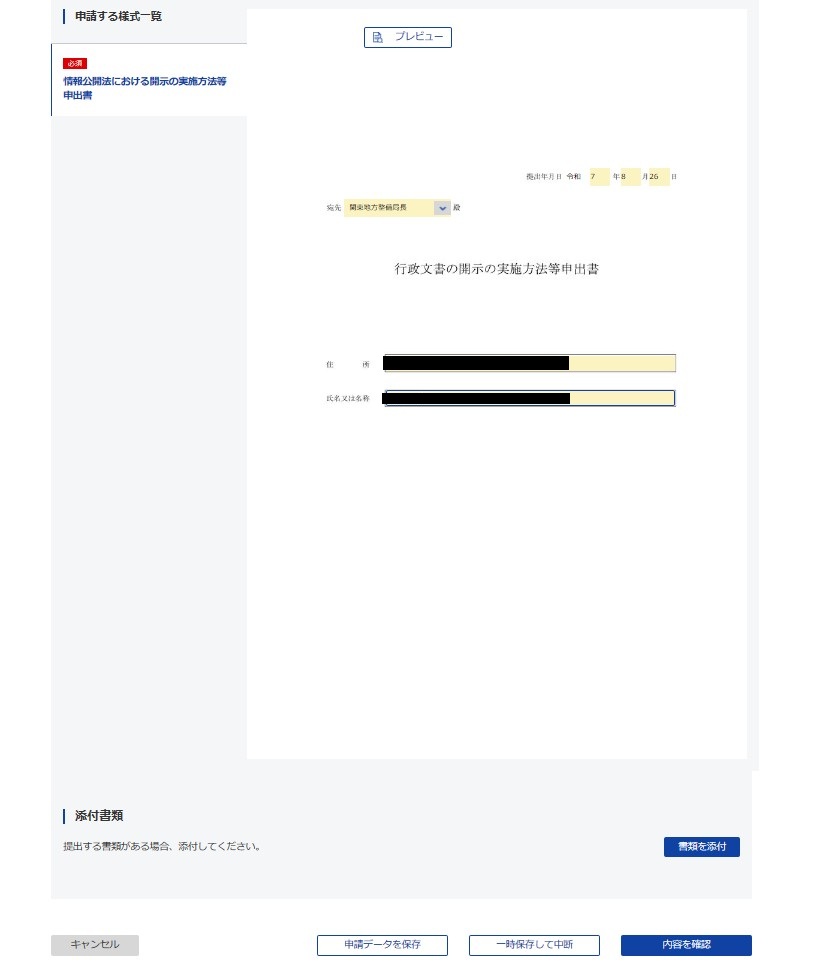

行政文書の開示の実施方法等の申出

「行政文書開示決定通知書」に同封される申出書を用いて、「行政文書の開示の実施方法等申出書」を提出します。

右上の氏名住所等を記入し、実施の方法、写しの希望の有無、手数料の額等を記入します。

郵送する切手の額や、手数料は、上の説明の紙を参考にします。

紙で提出する場合は、①欄内に開示実施手数料分の収入印紙(消印は役所が押します)を貼付したこの申出書、②写しの送付を郵送で受ける場合はその郵送額の切手を郵送します。

10円などの少額の収入印紙はコンビニでは売ってませんので、法務局の収入印紙売払所や、郵便局に行って購入します。郵便局もゆうゆう窓口にはほとんど置いてありません。町の小さな郵便局も、ふだんよほど売れてないのか、「そんな少額のあったっけな」と奥の方から持ってきてくれたりしました。事前にあるかどうか問い合わせてから伺うのがいいと思います。そうなると、平日日中に買いに行くことになります。コンビニでは、商取引でよく使う200円のものしか置いてないことが多いと思います。

ということで、収入印紙を買うのが面倒なので、今回はオンラインで提出します。

オンラインで提出する場合は、上記のように記入し、収入印紙は貼らずに、記入したものをスキャンを取っておきます。

e-Govで提出します。

現時点ではパソコンからしか申請ができません。スマホではできません。

ソフトのダウンロード、ログインの上、「手続検索」から「情報公開における開示の実施方法等の申出(関東地方整備局(建設))」から申請初入力します。

ここから数日待つと、開示実施手数料の案内が通知されます。

写しの送付を郵送で受ける場合はその郵送額の切手については、別途郵送します。

これで一連の手続き完了です。

数日したら開示資料が郵送されてきます。

横浜市の場合

横浜市の場合、局により扱いが若干異なります。

ここでは道路局の場合を紹介します。

金入り設計書の入手方法

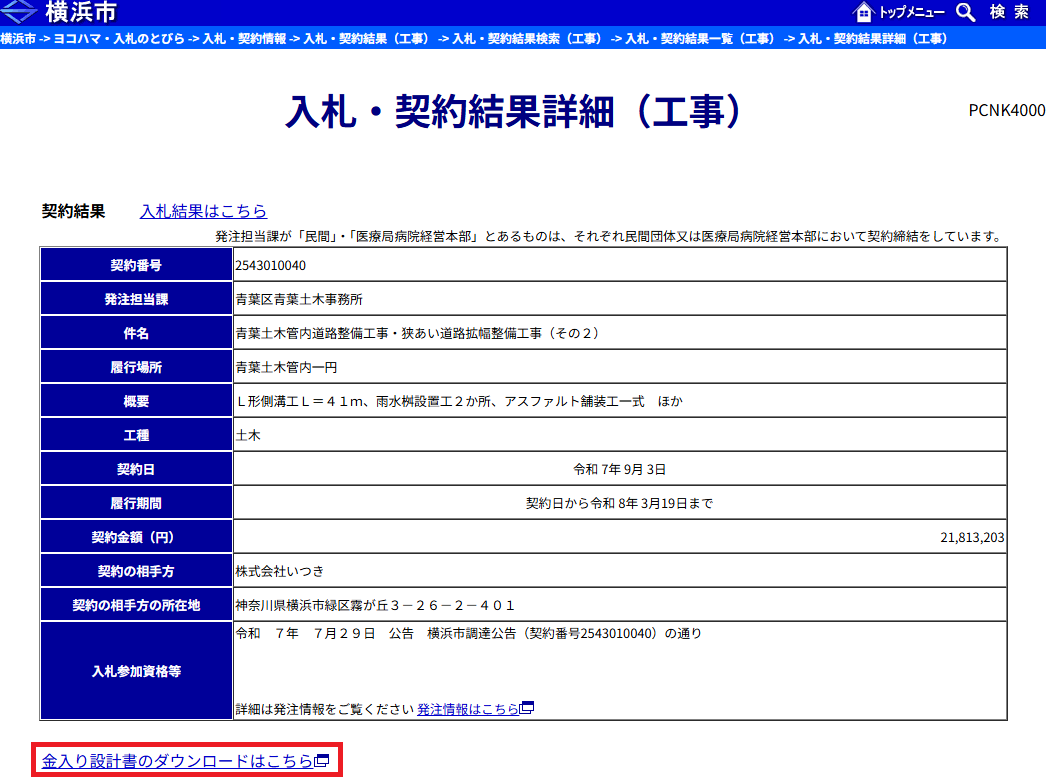

横浜市では、契約後、一定期間は「ヨコハマ・入札のとびら」で金入り設計書が公表されます。道路局の場合は3ヶ月です。図面は対象外です。

何度も言いますが、一般人が設計書を見てもよくわからないと思います。

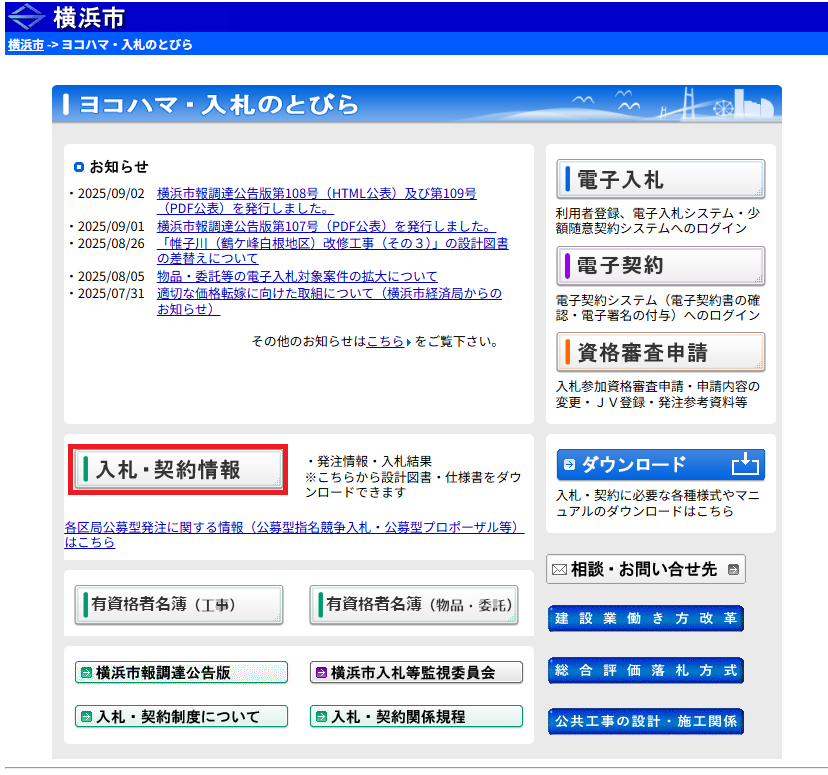

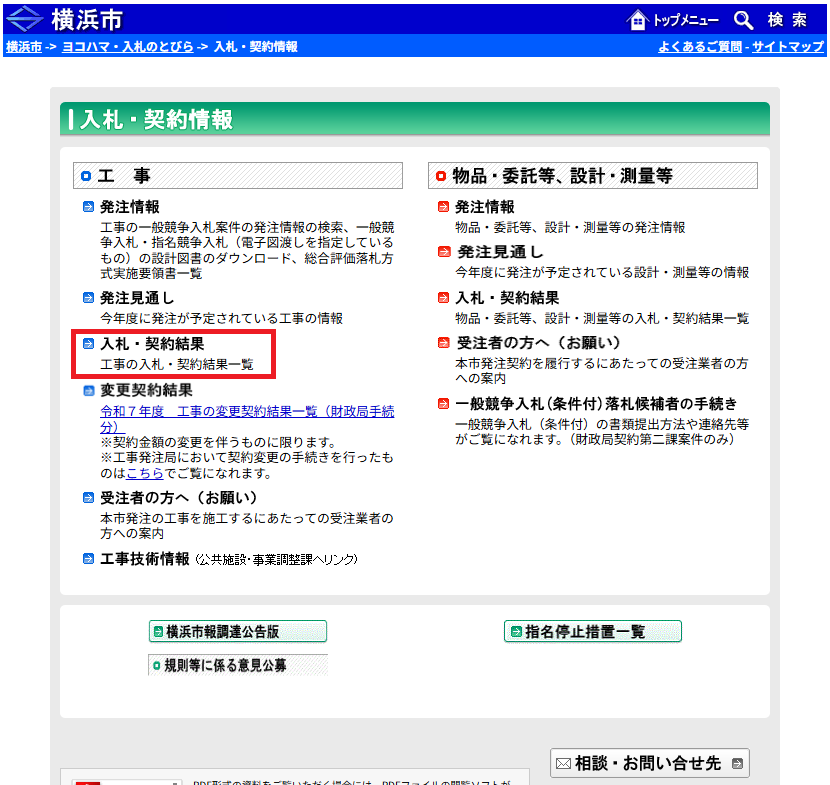

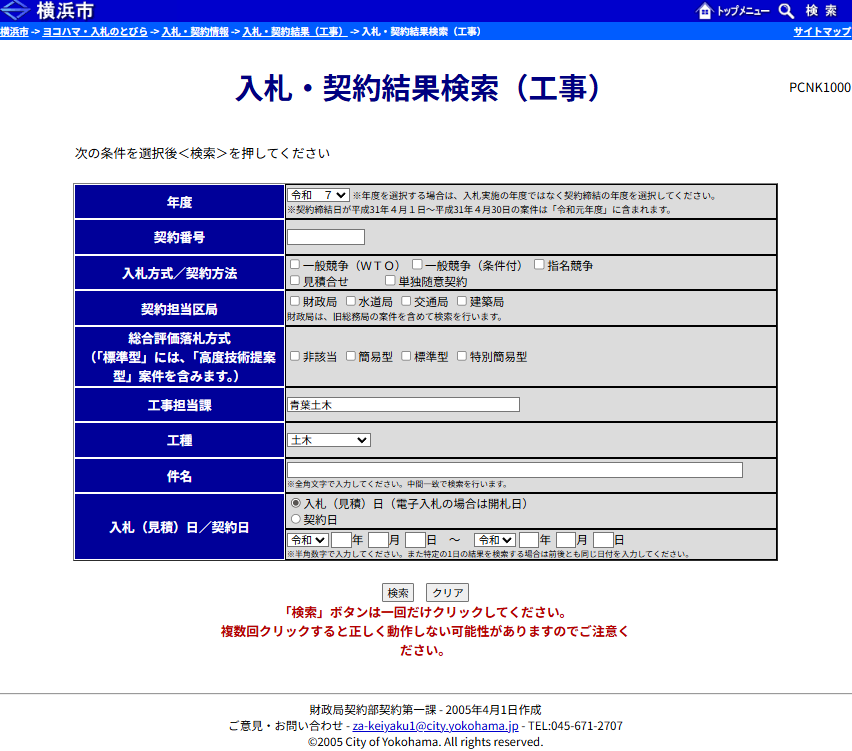

ヨコハマ・入札のとびら

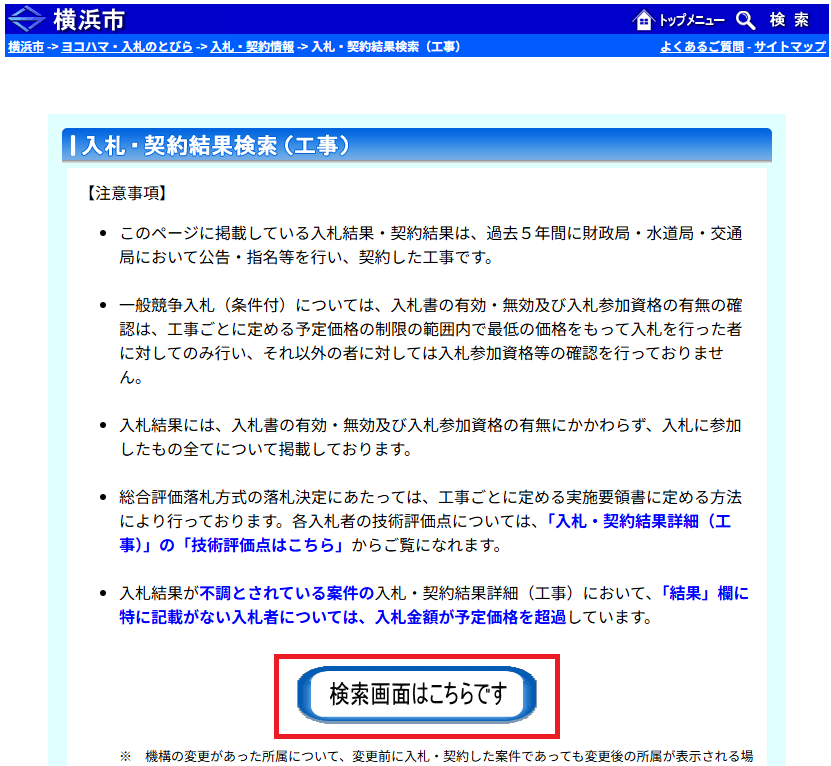

「ヨコハマ・入札のとびら」を開き、「入札・契約情報」をクリックします。

適当に入力して「検索」をクリックします。

道路局以外の入札情報も出るので、絞り込まないと案件がたくさん表示されて探すのが大変です。

また、表示にもあるように「検索」は1回だけクリックしてください。複数回クリックするとバグります。結構ポンコツシステムです。

公開期間中の案件は、右下に「金入り設計書のダウンロードはこちら」が表示されるのでクリックします。

クリック先で第三者提供禁止に同意するか否かの画面が出るので、同意する場合は同意してダウンロードします。

電子メールでの提供

金入り設計書のうち、上記「ヨコハマ・入札のとびら」での提供期間(3ヶ月)が経過し公開が終了したものは、電子メールでの提供も行っているようです。(やったことがないので紹介できません)

下記ページに流れが書いてあります。図面は対象外です。

図面の入手方法

横浜市では、図面を入手する方法は情報公開請求しかありません。

しかも、電子データでも1ページ10円を取るというクソッタレぶりです。こんな自治体、近隣にはほとんどありません。1工事でも数百円から数千円かかるのを覚悟してください。

参考

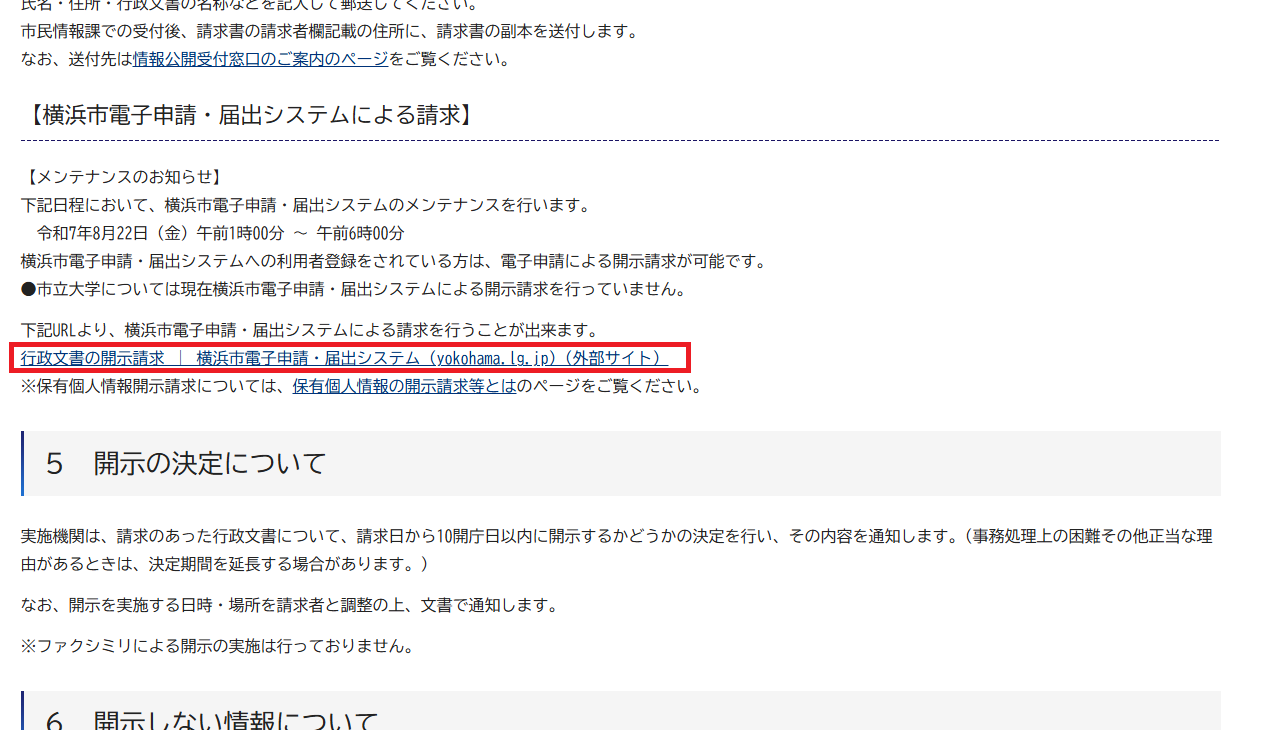

横浜市の情報公開請求の紹介ページはこちらです。ちゃんと省かずに書いてあるので、この横浜市のページを読めばわかると思います。

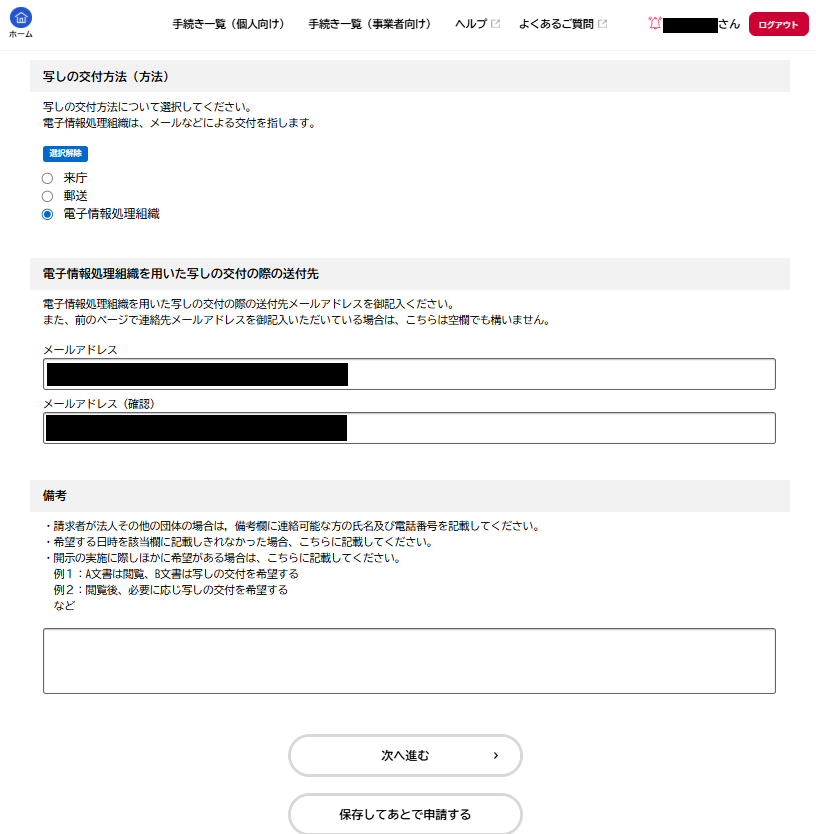

請求方法にもいろいろありますが、今回は「横浜市電子申請・届出システムによる請求」でメールで入手する方法を紹介します。

上記ページの中段から「横浜市電子申請・届出システム」へ移動します。

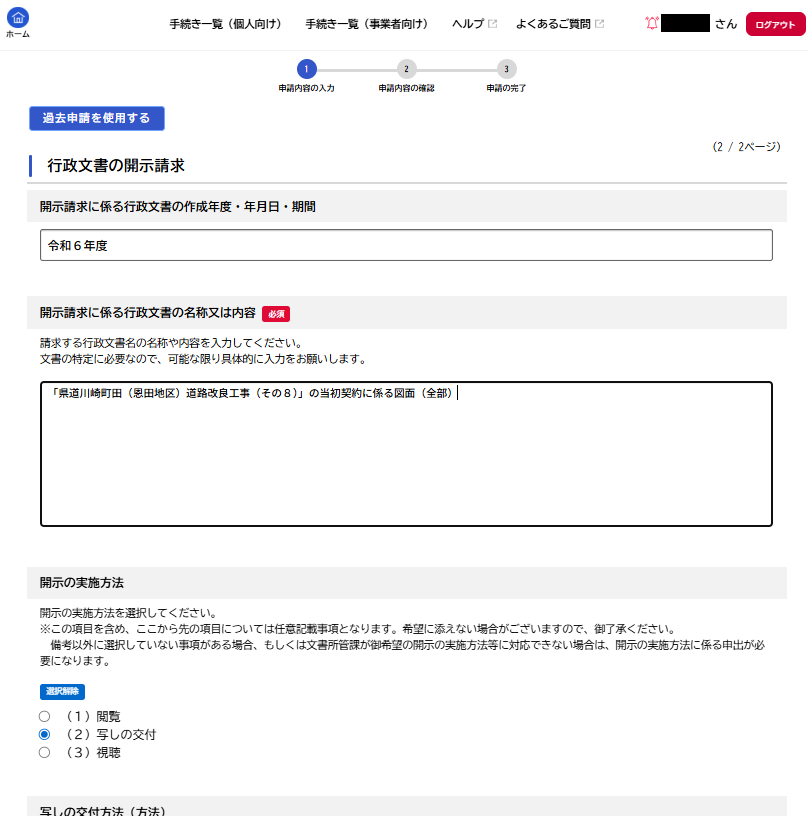

その下の請求者情報は、一部フォームを除いてアカウントと紐づいて自動入力されるはずです。すべて入力して「次へ進む」を押します。

「開示請求に係る行政文書の作成年度・年月日・期間」は、入札情報を参考に入力します。

(※案件が特定できればいいので、細かく書く必要はないはずです)

「開示請求に係る行政文書の名称又は内容」は細かく書いておきます。

図面を入手する場合は

・工事件名

・いつ時点のものか(当初か第1回変更か)

・図面

・どの範囲か(今回は全部)

などが必要事項だと思います。

「開示の実施方法」は「写しの交付」を選択します。

「写しの交付方法」は「電子情報処理組織」を選択します。

メンドクサイ言い回しですが、これがメールのことです。

送付先にメールアドレスを、備考は特に書く必要はないと思います。

最後に「次へ進む」を押します。

確認画面が出るので「申請する」を押します。

しばらくすると「開示決定通知書」と「納付書」が送られてきます。図面であれば非開示部分はないはずです。横浜市も条例で定められたMAX14日掛かることが多い気がします。

※記事を書く用に残してなかったので上記は図面ではない案件(2つは別々)です。

開示決定通知書には、備考欄に「開示の実施の日時」やら「紙媒体」やら書いてありますが、先に「電子情報処理組織での写しの交付」を申請しているので無視して構いません。

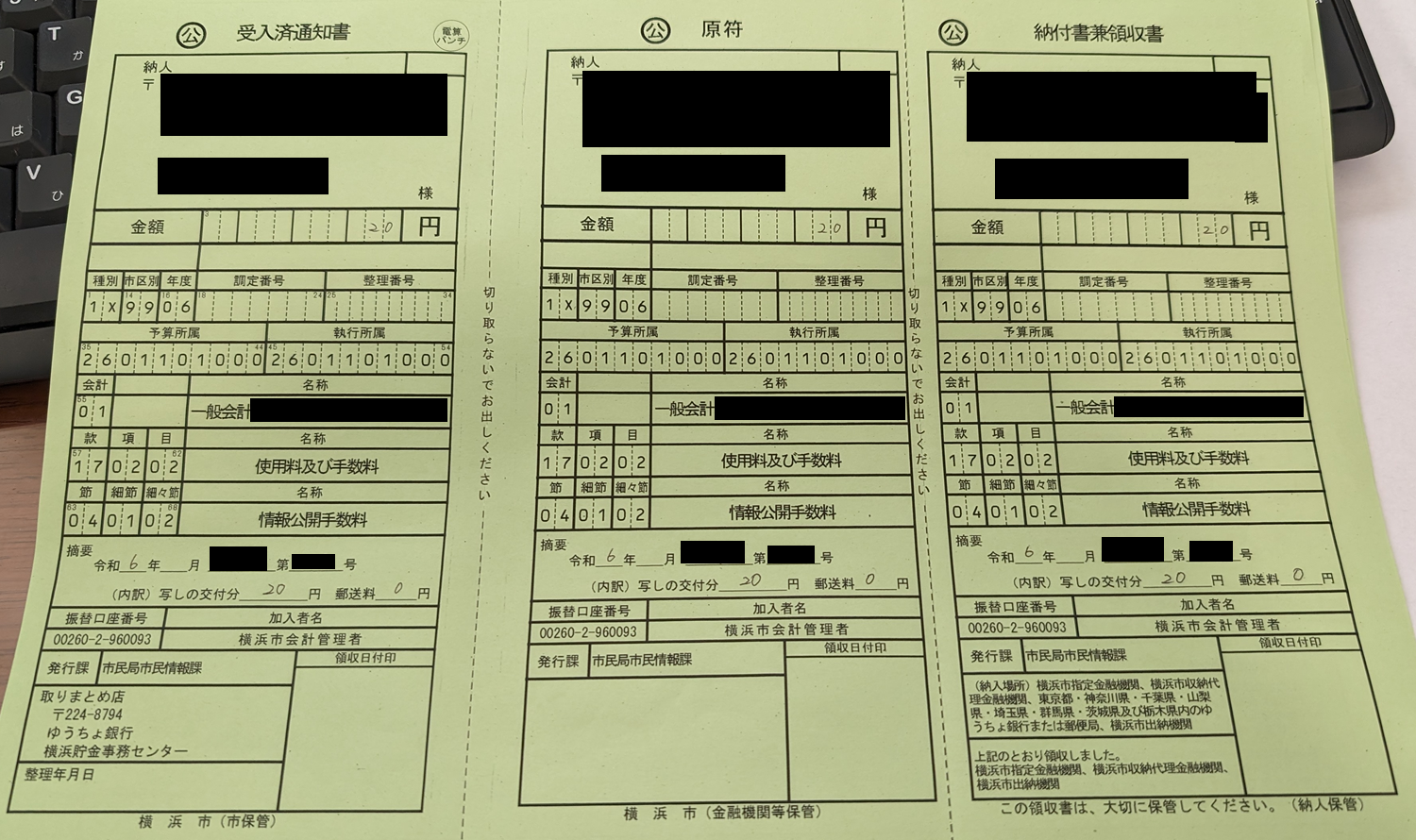

右側の納付書を使い、金融機関で納付します。

ただし、ここ数年で多くの大手銀行が納付書業務から撤退しました。今対応している銀行は、地銀の一部とゆうちょ銀行くらいだと思っていいです。(裏面に対応金融機関の記載あり)

また、この納付書は、一般的な税金と異なりコンビニなどには対応していません。

したがって、平日の日中に金融機関で支払う必要があります。(ちょーめんどくせぇ)

納付をしたら、右側の「納付書兼領収書」を返還されます。これを部署によっては「写真を撮って送って」と言われ、また別の部署によっては「郵送して」と言われるので従います。(統一しろ!)

なお、郵送するにも定形郵便で110円かかるし、私宛であるはずの領収証が手元から消えるのが嫌なので、「○○局だと写真送ってOKだったけど?」とゴネると、そう対応してくれます。

せっかく電子申請して、電子上で公文書の写しを入手できるのに、ここで郵送とか意味が分からないので、横浜市は対応を変えた方がいいです。

しばらくして、横浜市が納付を確認すると、メール(横浜市のファイル転送サービス経由)で公文書の写し(図面のデータ)を送ってくれます。

ちなみに、上の写真だと工事契約図面じゃないので20円ですが、工事契約図面なら本当に数百円~数千円するので覚悟してください。大事なことなので2回言いました。工事図面も今時全部CADで作っていて、もともとデータであるのに、1ページ当たりで金額計算するのは意味不明です。これも制度改正するまで文句を言い続けます。

その他の自治体の情報公開請求の場合

そのほかの自治体も、情報公開請求の方法はだいたい同じです。ただし、メールでの開示は、行政改革が遅れている自治体はやっていません。

まとめ

ここで書いたのはいろいろな方法があるうちの一例です。手続きは変更されることがありますので、参考程度にしてください。2025年9月初旬時点です。

ブログ記事を書くにあたって、色々情報収集に努めておりますので、今後もよろしくお願いします。

コメント

素晴らしい記事です。情報を知ろうと試行錯誤しているうちにやり方が分かってくることが多いですが(まあ普通それすらあまりしないものだと思いますけど)、それがこれだけまとまっているのは見事です。

こちらこそいつもありがとうございます

ネットで検索する、現地を見る、くらいは誰でもできるけど(それすらしてないまとめ系も多い)、役所にいろいろ取り寄せるのはそう簡単にやろうと思えるものではないし、とても真似できないなーと思いながらいつも見てます。都市開発系に関する知的好奇心を満たす記事をいつもありがとうございます。

現地調査に加え情報収集まで

大変そうですね

横浜市・・・何があったのか・・・

よくまとめられていますね.必要な人にとっては大変有益な情報だと思います.ありがとうございました.

非常に有意義な記事をありがとうございます。

最近では、「国土交通データプラットフォーム」に国とNEXCOの工事データは基本的に公開されていて驚きました。工事が完了したものが多いですが、たとえば中央道の新小仏トンネルについては700ページに渡る設計図が公開されていました。自治体による工事はやはり自治体の開示方針によるところが多いようですね。正しい情報公開が進んでほしいものです。